|

貝德福德郡行政區劃史貝德福德郡(英語:Bedfordshire,英文簡稱:Beds),英國英格蘭東部區域的郡。貝德福德郡的地方沿革在2008年或以前都是形式、地位上的更動,郡界變化不大,只有1個行政區劃改革報告獲英國政府採納;2009年或以後,郡界依舊甚少變動,但地方政府的升格、降格使貝德福德郡的管治範圍大大減少。 1844年,貝德福德郡與周邊的亨廷登郡、赫特福德郡、北安普敦郡之內、外飛地作了調整。1894年,貝德福德郡的衛生區被7個鎮區取締。1934年,貝德福德郡新設3個非郡自治市鎮。1940-60年代,幾個行政區劃改革報告皆不獲英國政府採納。1974年,盧頓被降格為非都市區;行政郡被廢除,貝德福德郡成為非都市郡;鎮區合併成4個非都市區,只有其二獲自治市鎮榮譽頭銜。依英格蘭地方政府委員會的建議,盧頓在1997年升格為單一管理區,脫離非都市的貝德福德郡。2009年,盧頓以外的3個非都市區合併為2個單一管理區;貝德福德郡再不管轄任何地方,只是地理名詞而已。 1870年代或以前1844年前,威爾斯、英格蘭的郡互有內飛地、外飛地,不便地方政府管理。《1844年郡(分離部分)法案》在1844年10月20日生效[1],把各郡的內飛地轉移為它的實際管轄範圍,徹底解決問題[2]。以貝德福德郡為例,它與亨廷登郡、赫特福德郡、北安普敦郡互有內、外飛地,法案生效後: 1880-1930年代本段落講述行政郡、衛生區、鎮區、非郡自治市鎮、郡自治市鎮的廢立。 衛生區的取締《1888年地方政府法案》在1889年4月1日生效,貝德福德郡成為行政郡,新設的貝德福德郡議會管轄歷史上的既有範圍[3]。 《1894年地方政府法案》在1894年4月1日生效,全數廢除574個鄉衛生區(Rural sanitary district)、688個鎮衛生區(Urban sanitary district),[4],分別由新設的鄉區、鎮區取締(不過,鄉區、鎮區的數量自新設後不斷減少,至1974年被都市區、非都市區全數取締)。以貝德福德郡為例,新設了7個鎮區:[5]

1. 不帶行政區劃後綴的英文原文 《1929年地方政府法案》評估各郡法令部分在1932-1938年陸續生效,有189個自治市鎮擴展範圍;206個鎮區被廢除,新設49個鎮區(淨減少159個);236個鄉區被廢除,新設67個鄉區(淨減少169個)[6]。正如上表的註釋所述,貝德福德郡有4個鎮區於1933年調整區界。 非郡自治市鎮《1933年地方政府法案》規定英格蘭的一級地方政府分為行政郡(包括貝德福德郡)或郡自治市鎮2種,而行政郡下轄的次級行政區必須是非郡自治市鎮(non-county borough)、鎮區(urban district)或鄉區(rural districts)3種[7],所以貝德福德郡產生了3個非郡自治市鎮:貝德福德、鄧斯特布爾、盧頓。這3個非郡自治市鎮的邊界,與2009年貝德福德郡3個單一管理區─貝德福德、中貝德福德郡、盧頓的邊界極相像(詳見「#2009年行政區劃」段落)。

1940-1960年代本段落講述3個委員會對伯克郡地方沿革的建議、大倫敦的設立,但對伯克郡沒實質影響。 地方政府邊界委員會1948年4月,地方政府邊界委員會完成英格蘭行政區劃、威爾斯行政區劃的改革報告。委員會不建議改動貝德福德郡的郡界,但建議把由盧頓升格為「多用途郡自治市鎮」(Most-purpose county borough)。英國政府暫未採納其建議。《1949年地方政邊界委員會(解散)法案》(Local Government Boundary Commission (Dissolution) Act 1949)在1949年生效,委員會被廢除[8]。 英格蘭地方政府委員會、大倫敦《1958年地方政府法案》設立了英格蘭地方政府委員會,負責編定英格蘭行政區劃的改革報告。「東米德蘭茲主審查區」(East Midlands General Review Area)包括了:貝德福德郡、劍橋郡、伊利島、萊斯特郡、北安普敦郡、拉特蘭、彼得伯勒司法轄區共7個行政郡,萊斯特、北安普敦共2個郡自治市鎮。委員會建議把盧頓升格為郡自治市鎮,但不建議附近的鄧斯特布爾納入盧頓一部分[9];又建議貝德福德郡相鄰的大面積行政區吞併小面積行政區[10],但貝德福德郡不受不影響[11][12]。 依英格蘭地方政府委員會的建議,盧頓在1964年升為郡自治市鎮(有獨立的自治市鎮議會,不受貝德福德郡議會管轄)[13]。貝德福德郡東北鄰的亨廷登郡與彼得伯勒合併成亨廷登-彼得伯勒郡,東鄰的劍橋郡與伊利島郡合併成劍橋郡-伊利島,與貝德福德郡相鄰的郡不同了。 《1963年倫敦政府法案》在1965年4月1日生效,貝德福德郡東南、南鄰的赫特福德郡轉移了部分土地予大倫敦[14]。貝德福德郡與鄰郡的共有郡界起了變化。

雷德克利夫-莫德報告1969年,約翰·雷德克利夫-莫德主編、皇家委員會出版的《雷德克利夫-莫德報告》建議貝德福德郡與白金漢郡、赫特福德郡重組:貝德福德郡北部的貝德福德與白金漢郡北部的米爾頓凱恩斯、白金漢、安特希爾合組成「貝德福德-北白金漢郡」(Bedford and North Buckinghamshire),貝德福德郡南部的盧頓、貝德福德郡南與赫特福德郡西南部的代科勒姆(不包括特靈)、聖奧爾本斯、沃特福德、三河、赫茨米爾(不包括波特斯巴)合組「盧頓-西赫特福德郡」(Luton & West Hertfordshire)[15]。英國政府不採納這2項建議。

1970-1980年代非都市郡、非都市區1971年2月,英國政府推出英格蘭行政區劃改革的白皮書《英格蘭地方政府:政府對於改組的建議》(Local Government in England: Government Proposals for Reorganisation)[16],諮詢公眾意見。隨後,英國政府遞交正式的法案《1972年地方政府法案》交予英國國會審議並獲通過,在1974年4月1日生效[17]:所有郡自治市鎮被廢除,盧頓被降格為非都市區(由貝德福德郡的實際管轄),但被授予(沒有實際功能的)自治市鎮地位;行政郡被廢除,貝德福德郡成為非都市郡;貝德福德郡的7個鎮區合併成4個非都市區:

自治市鎮地位1974年,多個區(district)級地方政府自治體獲英國樞密院頒發皇家特許狀(royal charter),擁有「自治市鎮」(borough)的榮譽頭銜。當時伯貝德福德郡的4個非都市區,只有盧頓在1974年獲自治市鎮地位;貝德福德在1975年獲自治市鎮地位,更名為「貝德福德郡北」(North Bedfordshire,於1992年回復原名);貝德福德郡中、貝德福德郡南至今仍未獲自治市鎮地位[18]。 1990年代《1992年地方政府法案》設立[19] 的英格蘭地方政府委員會在1992-2002年編寫改革英格蘭行政區劃的報告。1994年10月,委員會出版《貝德福德郡未來地方政府的最終建議》(Final Recommendations for the Future Local Government of Bedfordshire)[20],建議廢除貝德福德郡議會,原有的4個非都市區(貝德福德、貝德福德郡中、貝德福德郡南、盧頓)合併為3個單一管理區─貝德福德、貝德福德郡中南(Mid and South Bedfordshire)、盧頓[20]。英國政府不願建立太多單一管理區,只讓盧頓升格為單一管理區;貝德福德郡中、貝德福德保持原狀;亦沒有廢除貝德福德郡議會[21][22][23]。 《1995年貝德福德郡(盧頓自治市鎮)(結構變化)法令》(The Bedfordshire (Borough of Luton) (Structural Change) Order 1995)在1997年4月1日生效[24],盧頓正式升格。 每一個名譽郡都有一個代表英國皇室但沒有實權的郡尉(Lord Lieutenant)常駐,名譽的貝德福德郡包含盧頓在內。非都市郡與單一管理區沒有從屬關係,盧頓已脫離非都市的貝德福德郡,行政上與任何英格蘭的郡也互不相干。貝德福德郡實際管轄3個非都市區。

城鎮自19世紀至現在,貝德福德郡各鎮的數量和分佈已調整了幾次。直至2008年,名譽的貝德福德郡內有沒有城市(City),但有17個鎮(Town)分佈於不同次級行政區─貝德福德區佔3個,中貝德福德郡佔9個,南貝德福德郡佔4個,盧頓自己1個。 擁有單一管理區地位的盧頓有202,500人口,是其他鎮的2-5倍;郡治貝德福德次之。下表把17個鎮按人口多寡編號,在下圖中分別代表她們在貝德福德郡的位置(林斯萊德、威克薩姆斯、沃本未有人口數據,唯有按英文字母編為第15、16、17)。直接點擊地圖上的編號即可進入該鎮的主條目。

2000年代-2009年4月1日,2009年英格蘭地方政府結構變化正式實施,7個英格蘭的郡改革行政區劃,產生9個新的單一管理區。以貝德福德郡為例,原有的2個非都市區─中貝德福德郡(Mid Bedfordshire)、南貝德福德郡合併成新的單一管理區「中貝德福德郡」(Central Bedfordshire,譯名與「Mid Bedfordshire」的相同,但實為不同的地方政府);非都市區貝德福德升格為單一管理區;盧頓不受影響[25]。這3個單一管理區的邊界,與1933年貝德福德郡3個非郡自治市鎮─貝德福德、鄧斯特布爾、盧頓的邊界極相像。 如把貝德福德郡看待成名譽郡,它仍包含貝德福德、中貝德福德郡、盧頓3個單一管理區。

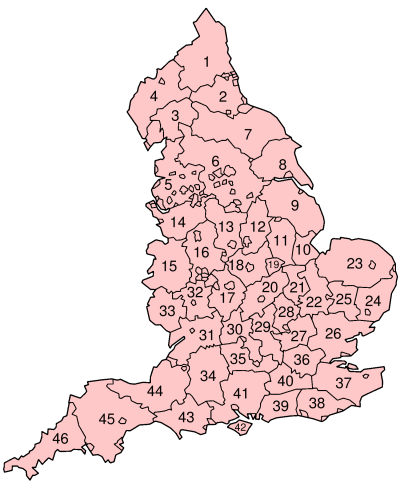

下圖顯示英格蘭48個名譽郡的分佈情況。貝德福德郡位處英格蘭東區域,東北與劍橋郡相鄰,東南、南與赫特福德郡相鄰,西南、西與白金漢郡相鄰,西北與北安普敦郡相鄰。 單擊本行顯示▼隱藏▲框內是「611×750」像素的特大地圖,並附上地名。

參考文獻

外部連結

|

Portal di Ensiklopedia Dunia