群織雀 (學名 :Philetairus socius 群居織巢鳥 或社會織巢鳥 ,是雀形目 織布鳥科 的一種鳥類 ,也是群織雀屬 (Philetairus )的唯一物種 ,分布於漠南非洲 的喀拉哈里沙漠 與周邊地區。群織雀的名稱來自其大規模群居的習性,其單一鳥群裡的個體總數可達 300[ 2] [ 3] 人類 的集合住宅 ,因此亦俗稱廈鳥 或擬廈鳥 。

群織雀的成鳥(左)與幼鳥(右),攝於卡格拉格帝跨境公園 全長 14 公分,體重 24 至 32 公克。全身大致呈棕灰色調,和大部分織布鳥相比羽色較淺也較不鮮艷,由於雄鳥和雌鳥的外觀相同,因此通常無法以肉眼辨識性別[ 註 1] 脅部 [ 5] [ 6]

群織雀的體型測量數據[ 3] 測量對象:73隻雄鳥與43隻雌鳥

體重(公克)

長度(毫米)

嘴長

翼長

跗蹠長

後爪長

尾長

雄

最大

31.9

16.3

77.8

18.7

7.6

45.5

最小

23.8

13.5

68.1

15.8

5.4

36.7

平均

27.5

14.9

71.7

17.1

6.4

41.0

雌

最大

32.0

16.1

74.1

18.5

6.9

45.1

最小

24.0

13.7

68.1

15.6

5.7

37.6

平均

27.3

14.9

70.7

17.0

6.3

40.8

群織雀通常只有雄鳥會主動鳴叫,其叫聲短促而尖銳,多為音色單調的「嘰—嘰—」聲[ 5] 美國 鳥類學家 Elsie C. Collias 與 Nicholas E. Collias 的記載中提到,群織雀的鳴叫通常會先出現兩次間隔,每次鳴叫之間的間隔長度通常介於 0.035 到 0.08 秒之間,隨後緊接一連串多變而緊促,且音調愈來愈高的鳴叫聲,在持續一段時間後戛然而止。該筆紀錄中也指出,群織雀的叫聲頻率 約在 1.0 至 5.7 千赫 之間,單次鳴叫的時長約 0.025 至 0.08 秒[ 7]

群織雀是非洲 南部的特有鳥類,分布於納米比亞 、波札那 西南部與南非 西北部,範圍面積約 1,080,000 公里,大致涵蓋喀拉哈里沙漠 及附近的乾燥地區,是當地常見的留鳥 [ 1] 國際鳥盟 和英國 杜倫大學 共同進行的研究顯示,在氣候變遷 的影響下,群織雀的分布地域將會愈來愈往南遷——至2080年代時,南非將取代納米比亞成為群織雀的主要分布國家,其分布範圍可到達南非西南部的斯瓦特山脈 ,同時在波札那境內則完全絕跡[ 8]

早期學界將群織雀分成三個亞種 ,分別為納米比亞北部埃托沙國家公園 一帶的 geminus 亞種、南部卡拉斯區 的 xericus 亞種,以及分布最廣的指名亞種 [ 9] [ 註 2] 單型種 ,沒有亞種之分[ 5]

群織雀主要生活在乾燥氣候下,年雨量介於 80 至 600 毫米之間的地區[ 3] [ 5] 鹽沼 附近或納米比沙漠 的邊陲地帶[ 9] 三芒草屬 、針禾屬 針鼠茅屬 蘇木亞科 等木本植物 的枝條搭建,因此有這些植物生長的地區通常也能見到牠們[ 10] [ 11]

有別於北方溫帶地區的雀鳥,達期歲時就已開始繁殖,群織雀的繁殖行為常要到兩歲後才會表現出來。此外和典型留鳥 不同的是,群織雀沒有統一或固定的繁殖季,而是因地域與該年氣候而異,最長可達九個月,而在遇到整年降雨量都很稀少的年份時,該年甚至可能不繁殖[ 12] [ 註 3] [ 10]

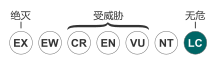

^ 1.0 1.1 BirdLife International . Philetairus socius The IUCN Red List of Threatened Species 2016 . [2016-10-01 ] . ^ van Dijk, R. E.; Kaden, J. C.; Argüelles-Ticó, A.; Beltran, L. M.; Paquet, M.; Covas, R.; Doutrelant, C.; Hatchwell, B. J. The thermoregulatory benefits of the communal nest of sociable weavers Philetairus socius are spatially structured within nests . Journal of Avian Biology. 2013, 44 (2): 102–110. ISSN 0908-8857 doi:10.1111/j.1600-048X.2012.05797.x ^ 3.0 3.1 3.2 Maclean, G. L. The Sociable Weaver, Part 1: Description, distribution, dispersion and populations. Ostrich. 1973, 44 (3-4): 176–190. ISSN 0030-6525 doi:10.1080/00306525.1973.9639158 ^ Doutrelant, C.; Covas, R.; Caizergues, A.; du Plessis, M. Unexpected sex ratio adjustment in a colonial cooperative bird: pairs with helpers produce more of the helping sex whereas pairs without helpers do not . Behavioral Ecology and Sociobiology. 2004, 56 (2): 149–154. ISSN 0340-5443 doi:10.1007/s00265-004-0756-y ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Craig, A. Sociable Weaver Philetairus socius . J. del Hoyo; A. Elliott; J. Sargatal (编). Handbook of the Birds of the World, Volume 15: Weavers to New World Warblers ISBN 978-84-96553-68-2 ^ Sinclair, I.; Hockey, P.; Tarboton, W.; Ryan, P. Sasol Birds of Southern Africa Fourth Edition ISBN 978-1-770-07925-0 ^ Collias, E. C.; Collias, N. E. Nest building and nesting behaviour of the Sociable Weaver Philetairus socius . Ibis. 1978, 120 (1): 1–15. ISSN 1474-919X doi:10.1111/j.1474-919X.1978.tb04994.x ^ BirdLife International. Sociable Weaver (Philetairus socius ) . BirdLife International Data Zone. 2019 [2019-07-31 ] . (原始内容存档 于2017-06-11). ^ 9.0 9.1 9.2 Clancey, P. A. Subspeciation in the sociable weaver Philetairus socius of the south west arid zone of Africa . Bulletin of The British Ornithologists' Club. 1989, 109 (4): 228–232 [2019-07-31 ] . ISSN 0007-1595 原始内容 存档于2020-11-27). ^ 10.0 10.1 Mendelsohn, J. M.; Anderson, M. D. Sociable Weaver Philetairus socius (PDF) . J. A. Harrison; D. G. Allan; L. G. Underhill; M. Herremans; A. J. Tree; V. Parker; C. J. Brown (编). The Atlas of Southern African Birds. Johannesburg: BirdLife South Africa. 1997: 534–535 [2019-07-31 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2013-10-15). ^ Maclean, G. L. The Sociable Weaver, Part 2: Nest architecture and social organization. Ostrich. 1973, 44 (3-4): 191–218. ISSN 0030-6525 doi:10.1080/00306525.1973.9639159 ^ 12.0 12.1 Covas, R. Life-history Evolution and Cooperative Breeding in the Sociable Weaver (PDF) (学位论文). Percy Fitzpatrick Institute - University of Cape Town. 2002 [18 January 2011] . (原始内容 (PDF) 存档于2011-09-12).