|

奉天忠灵塔

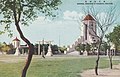

奉天忠灵塔是曾位于中华民国奉天市、满洲国奉天市(今中华人民共和国辽宁省沈阳市)一座忠灵塔。[1]该忠灵塔建设于1925年,位于当时奉天市新市区东南部的千代田通31番地[2](今中华人民共和国沈阳市和平区南京南街3号附近),用来祭祀日俄战争中的日本战殁者。[3][4][5]在该忠灵塔旁边有一座子弹形的忠魂碑,修建于1910年,1925年忠灵塔修建时移筑并翻修。[2]由于忠魂碑的形状,有汉语别名炮子坟[註 1],也指代忠灵塔所在地块。[6] 忠灵塔并非神社[7][註 2],不过正门(面向北偏东)处和忠灵塔前方近处各有一座鸟居。 背景甲午战争中日本军队的阵亡者大多埋葬在战场附近。日军撤退后不少坟墓遭到当地人破坏。于是日本陆军命令守备队收集遗骨,并送回日本本土,临时安置在京都泉涌寺。1902年,东京护国寺忠灵塔完工,在隆重的法事之后安葬于忠灵塔后方墓地。[3] 数年后的日俄战争中,日本军队改变了对阵亡者遗体的处理:以火化代替土葬,其后送还给故乡的亲属。无法送还的埋葬于战场附近。日俄战争胜利之后,根据朴茨茅斯和约,日本在旅顺建立了关东都督府,并成立南满洲铁道株式会社(以下简称“满铁”)以管理长春至旅顺一线的铁路以及附属的煤矿。然而前述的埋葬地点大多位于满铁管辖区域之外,难于管理。故而关东都督府的守备队(关东军的前身)奉命收集各处的骨灰,并于1907-1910年间在旅顺、大连、辽阳、奉天、安东建立纳骨祠以收容。[3] 而建设忠灵塔的想法自从日俄战争结束便已经被提出。关东都督府从1908年起开始了忠灵塔的建设工程,在前述五处纳骨祠所在地修建了忠灵塔。奉天忠灵塔即是其中之一。[3] 历史 纳骨祠修建于1910年(清宣统2年)3月,位于奉天千代田广场。[3]当时由军人自行筹措材料修建。由于建材质量不佳,数年后即因寒暑风雨侵蚀而导致渐渐破损。而纳骨祠所在位置为奉天满铁附属地,随着迁居此地的日本人增加,市街逐渐发达,相形之下纳骨祠更显寒怆,翻修的需求也越加强烈。[2]子弹形状的忠魂碑建于纳骨祠顶部,以奉天会战后收集的炮弹壳、废弃枪支的金属为原料。碑文由当时的满洲军总司令大山岩题写。[2] 1923年,管理纳骨祠、忠灵塔的南满洲纳骨祠保存会成立,其主要管理人员来自关东军的高级副官和满铁。[9]1924年,关东军司令官白川义则在满铁的支持下,开始修建忠灵塔替代纳骨祠,并在同一地块将原来的忠魂碑迁移至此重修。1925年忠灵塔完工,忠魂碑位于同一地块东侧。[2] 1935年,财团法人忠灵显彰会成立,着手在满洲国修建新的忠灵塔[10]:1117。南满洲纳骨祠保存会被忠灵显彰会合并[11]:225。当时已经存在的包括奉天忠灵塔之内的5座忠灵塔划归其管辖。[10]:853 1939年,大日本忠灵显彰会成立,目的是管理和修建日本国内外的忠灵塔。[12]1942年,忠灵显彰会被大日本忠灵显彰会合并。[13]:228 1945年满洲国灭亡。奉天忠灵塔所保管的一部分遗骨被中国国民政府归还给日本政府。[3]  战后忠灵塔及所在地块则基本保持了原貌,作为公共活动空间使用,直至1960年左右被拆除[14]。1971年,中华剧场落成于原忠灵塔位置。[15]至今此地仍为中华剧场。 建筑忠灵塔(以及最初的纳骨祠)位于整个地块的南端,高24.3米[3]。因为所祭祀的是与俄罗斯军队交战而死的军人,忠灵塔面向北方,而非坐北朝南。忠灵塔占地面积约565平方米,所在的广场面积约17970平方米。[2] 子弹形状的忠魂碑则位于所在地块东侧。[2] 所在广场植有杏树,附近儿童会在广场游玩。[16]

祭祀人物奉天忠灵塔主要祭祀的人物为日俄战争中,在南至辑安(不含)、本溪湖(不含)、打虎山、阜新,北至临江、朝阳镇、郑家屯、通辽的区域内战死的日本军人。[3][2]根据1942年数据,其中日俄战争34875人,1916年郑家屯事件12人,1919年宽城子事件1人,九一八事变840人,共35728人。[2] 慰灵祭为每年的4月30日、10月23日[3],附近的女子学校和千代田小学的学生每年两次到此参加慰灵祭[16]并进行义务扫除。[2]陆军纪念日(3月10日)也会有纪念活动,例如附近的学生会进行队列行进。[16] 注释参考来源

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia