华氏秧鸡 (学名:Habroptila wallacii 大嘴秧雞 ),又名華氏田雞 ,是不会飞的 大型秧鸡 ,为印尼 哈马黑拉岛 特有种 ,栖息於島上叢林旁难以深入的西谷椰子 沼泽。它的羽毛 主要是深石板灰色,眼睛周围的裸露皮肤、长而厚的喙以及双腿均为亮红色。华氏秧鸡的鸣叫声低沉且类似鼓点,通常伴随着双翅拍打的声音。这种鸟非常容易受惊,即便是在数量相对较多的栖息地也难得一见,所以人类对其行为特征的了解还很有限。

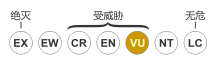

华氏秧鸡的取食范围包括西谷椰子树芽和昆虫,为分解食物还会吞下小石头。人类对其求偶行为尚不了解,但已确知是单配偶 鸟类。至今人类确认找到的鸟巢只有一处,位于腐烂的树桩顶部,呈浅碗形,内有木片和乾树叶。巢内有两只雛鸟,全身都由新孵早熟幼鸟身上常见的黑色绒羽 覆盖。华氏秧鸡的生活范围狭窄,种群数量估计在3500至1.5万之间,属于被国际自然保护联盟 (IUCN)分类的易危物种 。当地居民收割西米椰子,并将湿地 转为种植水稻,还会直接食用华氏秧鸡,导致其栖息范围缩小,数量减少。不过,上文所述的鸟巢位于当地村民经常光顾的区域,所以华氏秧鸡可能比人类预想的更能适应栖息地变化。

栗腹秧雞(Eulabeornis castaneoventris )

秧鸡 种类繁多,分布甚广,全球共有近160种,大多是陆生或湿地鸟类,身体短小,身侧扁平,以便在茂密的植被中穿行。生活在岛屿上的种群往往很快丧失飞行能力,有53種现存或近代灭绝的秧雞只生活在岛上,其中就有32种不会飞。[ 4]

1860年,英格兰动物学家乔治·罗伯特·格雷 率先将华氏秧鸡归类,是华氏秧鸡属的仅有成员 [ 1] 属 的拉丁语名“Habroptila”源自希腊语“habros”和“ptilon”,其中“habros”意为“精巧、漂亮、灿烂”,“ptilon”意为“羽毛、翅膀”[ 5] 种加词 “wallacii”係指英国动物学家阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士 ,他對馬來群島的生物學研究有很大的貢獻,同時也是華氏秧雞模式標本的採集者[ 2] [ 6] [ 7]

1973年,美国鸟类学家斯托尔斯·奥尔森 新几内亚秧鸡 与栗腹秧鸡 等三種單型屬 秧雞,皆是源自於苦恶鸟属 的共同祖先分化而成,並將新幾內亞秧雞屬(Megacrex )視为华氏秧鸡属(Habroptila )的次异名 ,認為兩種秧雞的分布範圍恰無重疊,可能更有地理對應(geographical counterpart)的關係[ 9] 西德尼·狄龙·里普利 秧鸡科 》专著把华氏秧鸡属归入更大的秧鸡属 (Rallus ),但荷兰鸟类学家格洛夫·米斯 [ 10] 傑瑞米·柯希曼 (Jeremy J. Kirchman)通过分子系统发育 分析线粒体DNA 序列的相似程度,認為华氏秧鸡属是当地的纹秧鸡属 (Gallirallus )鳥類於约莫40万年前經過辐射进化 [ 3] 查塔姆群岛 上已灭绝的大查岛秧鸡属 姊妹群 [ 11]

2012年印度尼西亚發行的华氏秧鸡邮票 华氏秧鸡屬於较大型的秧雞,身长33至40厘米,不具飛行能力[ 1] 喙 以及双腿均为亮红色。[ 12] [ 13] [ 12]

华氏秧鸡的外貌与近年在哈马黑拉岛 亦有出現紀錄的紫水鸡 相似,但紫水鸡體型更大,喙短而厚,额头有红色肉冠,腹部呈紫色,尾巴下端是白色[ 12] 卡拉杨秧鸡 [ 14]

华氏秧鸡的鸣叫声低沉且类似鼓点,通常伴随双翅拍打的声音[ 12] [ 7] 格德·海因里希 马来猪 类似,让人想到鼾声秧鸡 的叫声。[ 15] [ 12] [ 16] 棕尾苦恶鸟 [ 12]

华氏秧鸡栖息在哈马黑拉岛密集且到处都是尖刺的西谷椰子沼泽,特别是森林与沼泽区域邻近的地方。有说法称在白茅 草丛发现这种鸟,但应该是误认棕尾苦恶鸟。[ 12] [ 17]

我坚信,此前还没有任何欧洲人亲眼看到过这种鸟,因为这需要极其坚定的意志和严格的自我要求,在我看来任何人都很难做到。华氏秧鸡藏身在可怕的荆棘丛中……而我已经赤脚且半裸地在这儿走了好几个礼拜。

1950至2003年间,人类仅在西哈马黑拉县 位于哈马黑拉岛西部半岛的保护区内见过华氏秧鸡,但1950年以前,哈马黑拉岛最南端都曾出现它的身影[ 18] [ 16] 卡奥 西北方向附近的沼泽发现这种鸟[ 18]

西米椰子 华氏秧鸡警覺性強,栖息地难以深入,所以人类对其行为习性的了解还很有限,得到确认的目击数量都极少[ 19] [ 18] 砂囊 中的食物[ 12] :39 。

人类对华氏秧鸡筑巢前的求偶行为尚不了解,但已确知是单配偶 鸟类。曾有记载声称发现四到五只带有条纹羽毛的幼鸟,但秧鸡通常没有这样的羽毛,所以这份记录很可能不实。[ 18] [ 20]

2010年11月,有人在距哈马黑拉岛阿凯塔贾维-洛洛巴塔国家公园 干旱沼泽森林仅46米的腐烂树桩顶部发现华氏秧鸡巢穴,鸟巢离地约一米,深15厘米,巢底有一层小木片并夹杂枯叶。蛋壳主体呈棕白色,并有大小不一的深褐或黑色斑点。巢内有两只幼鸟,全身被黑色绒毛覆盖,爪尖为白色(相当于人类拇指甲位置)和粉色(人类食指甲位置)。喙同样以黑色为主,只有尖端是白色,双腿为棕色并有黑色条纹。眼睛有灰色虹膜 和蓝色瞳孔 。秧鸡孵化后很快就会离巢,所以这两只幼鸟估计还只出壳一到两天。[ 16]

分布范围有限的鸟类特别容易受人类活动影响,北摩鹿加特有鸟类区的26种鸟有八种易危,华氏秧鸡便是其一[ 18] [ 12] :56–61 。估计存世的华氏秧鸡仅有3500至1.5万只[ 19] 国际自然保护联盟 因此将这种分布范围狭窄、数量也少的鸟类归入易危物种 [ 1] [ 18]

当地居民收割西米椰子并将沼泽地转变成稻田或鱼塘,导致华氏秧鸡栖息范围缩减[ 18] [ 1] [ 12] [ 16]

^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 BirdLife International . Habroptila wallacii The IUCN Red List of Threatened Species 2016 . [1 October 2016] . ^ 2.0 2.1 Gray, G. R. List of birds collected by Mr. Wallace at the Molucca Islands, with descriptions of new species, etc . Proceedings of the Zoological Society of London 28 : 341–368 [2020-05-30 ] . ISSN 0952-8369 存档 于2020-04-13). ^ 3.0 3.1 Kirchman, J. J. Speciation of Flightless Rails on Islands: A DNA-Based Phylogeny of the Typical Rails of the Pacific . The Auk 129 (1): 56–69. ISSN 0004-8038 doi:10.1525/auk.2011.11096 ^ del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Sargatal, Jordi; Christie, David A.; de Juana, Eduardo (编). Rails, Gallinules and Coots . Handbook of the Birds of the World Alive. Barcelona: Lynx Edicions. 2013 [2020-05-24 ] . (原始内容 存档于2022-03-08). ^ ἁβρός πτίλον A Greek–English Lexicon at the Perseus Project.^ Jobling, James A. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names . London: Christopher Helm. 2010: 184 , 406 [2020-05-27 ] . ISBN 978-1-4081-2501-4存档 于2019-09-19). ^ 7.0 7.1 de Haan, G A L. Notes on the Invisible Flightless Rail of Halmahera (Habroptila wallacii Gray). Amsterdam Naturalist. 1950, 1 : 57–60. ^ Garcia-R, J.C.; Lemmon, E.M.; Lemmon, A.R.; French, N. Phylogenomic reconstruction sheds light on new relationships and timescale of rails (Aves: Rallidae) evolution. Diversity. 2020, 12 (2): 70. doi:10.3390/d12020070 (英语) . ^ Olson, Storrs L. A classification of the Rallidae (PDF) . Wilson. 1973, 85 (4): 381–416 [2020-05-27 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2014-12-24). ^ Mees, G F. Birds from the lowlands of southern New Guinea (Merauke and Koembe) . Zoologische Verhandelingen. 1982, 191 : 1–188 [2020-05-27 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2022-01-09). ^ Garcia-R, Juan C.; Gibb, Gillian C.; Trewick, Steve A. Deep global evolutionary radiation in birds: Diversification and trait evolution in the cosmopolitan bird family Rallidae . Molecular Phylogenetics and Evolution. 2014-12, 81 : 96–108 [2020-05-27 ] . ISSN 1055-7903 doi:10.1016/j.ympev.2014.09.008 原始内容 存档于2020-06-04). ^ 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 Taylor, Barry; van Perlo, Ber. Rails. Robertsbridge, East Sussex: Pica / Christopher Helm. 1998: 451–452. ISBN 978-1-873403-59-4 ^ gray, George Robert. List of birds collected by Mr. Wallace at the Molucca Islands, with descriptions of new species, &c . Proceedings of the Zoological Society of London. 1860, 28 : 365 [2020-05-27 ] . (原始内容存档 于2016-10-28). ^ Allen, Desmond; Oliveros, Carl; Española, Carmela; Broad, Genevieve; Gonzalez, Juan Carlos T. A new species of Gallirallus from Calayan island, Philippines (PDF) . Forktail. 2004, 20 : 1–7 [2011-08-18 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2011-08-18). ^ Heinrich, Gerd. Biologische Aufzeichnungen über Vögel von Halmahera und Batjan. Journal für Ornithologie. 1956, 97 (1): 31–40. doi:10.1007/BF01670833 ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 Bashari, Hanom; van Balen, Bas. First breeding record of the Invisible Rail Habroptila wallacii . BirdingASIA. 2011, 15 : 20–22 [2020-05-24 ] . (原始内容存档 于2015-09-24). ^ Collar, Nigel J. Pioneer of Asian ornithology: Gerd Heinrich (PDF) . BirdingASIA. 2009, 11 : 33–40 [2019-02-09 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2018-08-27). ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 Invisible Rail Habroptila wallacii (PDF) . Birdbase. Hokkaido Institute of Environmental Sciences. [17 June 2011] . (原始内容存档 (PDF) 于2011-10-02). ^ 19.0 19.1 Invisible Rail Habroptila wallacii . Species factsheet. BirdLife International . [2020-05-27 ] . (原始内容存档 于2019-11-20). ^ Krebs, Elizabeth A; Putland, David A. Chic chicks: the evolution of chick ornamentation in rails. Behavioral Ecology. 2004, 15 (6): 946–951. doi:10.1093/beheco/arh078