|

凹嘴鵎鵼

凹嘴鵎鵼(學名:Ramphastos vitellinus),又名凹嘴巨嘴鳥,是千里達及南美洲熱帶的巨嘴鳥。 分類凹嘴鵎鵼的亞種原先都是獨立的物種,牠們之間會自然地進行交配。凹嘴鵎鵼的亞種包括指名亞種的R. v. vitellinus、黃脊鵎鵼(R. v. culminatus)、枸櫞喉鵎鵼(R. v. citreolaemus)及R. v. ariel。不過,R. v. ariel較為接近黃脊鵎鵼,故有可能是獨立物種。加上R. v. ariel的描述較黃脊鵎鵼的描述為早,故其學名有可能分別是R. ariel ariel及R. a. culminatus。 在巴西東部有一個孤立的群落,其外貌很像R. v. ariel,分子分析顯示牠們已被孤立了一段長時間,故是一個未被描述的亞種或物種。[2] 特徵凹嘴鵎鵼像其他巨嘴鳥般有色彩鮮艷及巨大的喙。牠們一般體長48厘米,喙長9-14厘米。

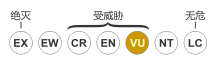

在這些亞種分佈地的交界,會出現不同亞種混種的中間體。這些中間體有時會被列為亞種,如巴西東北部的R. v. theresae及中南部的黃嘴緣凹嘴巨嘴鳥(R. v. pintoi)。 棲息地凹嘴鵎鵼分佈在森林及林地。牠們喜歡潮濕的地區,但也會分佈至較乾旱的地區。牠們的分佈地主要是低地,最高可達海拔1700米。 行為凹嘴鵎鵼棲於樹上,主要吃果實,也會吃昆蟲、細小的爬行動物、蛋、雛鳥及細小的鳥類。 雄鳥及雌鳥都會照顧雛鳥。雌鳥會在高樹穴上生蛋,蛋呈白色。妊娠期為18日,雙親都會孵蛋,孵化期為15至16日。不過,牠們並不怎麼有耐性,很多時會離開,留下沒有遮蔽的鳥蛋達1小時。新生鵎鵼會留在巢中,未能看見及沒有羽毛,約3星期大才會打開眼睛。雛鳥的喙短,腳跟上有特有的墊,適合在粗糙的巢中走動。羽毛要4星期大才會長出。出生後8星期都要雙親照顧,並未能離開鳥巢。 保育狀況牠們被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二的物種,被限制出口及貿易。 參考

外部連結 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia