|

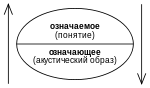

Теория знака ГуссерляТеория знака Гуссерля разрабатывается им в I и II «Логических исследованиях». Знак как признак и знак как выражениеОсновополагающим для теории знака Э. Гуссерля является различение между знаком как признаком и знаком как выражением.[1] Функция знака-признака — оповещение [указание]: это, например, клеймо — знак раба; флаг — знак нации; крестик мелом на двери, оставленный разбойником. Функция знака-выражения — придание значения. Знак-признак не обладает значением. Суть знака-признака состоит в том, что «какие-либо предметы или положения дел, о существовании которых кто-либо обладает действительным знанием, оповещают его о существовании других определенных предметов и положений дел в том смысле, что убежденность в бытии одних переживается им как мотивация (причем сама мотивация остаётся непрояснённой) убежденности в бытии или мотивация предположения бытия других»[2], причём эта связь не имеет характера очевидности (как в случае логического основания), не является необходимой объективной связью. Знак-выражение отсылает не к факту (существованию) чего-либо, а к значению, каковое реальным не является[3]. Знак может быть признаком, не будучи выражением. Обратное в коммуникативной речи невозможно; здесь знак, помимо придания значения, в функции признака извещает о факте психического акта нагружения слов смыслом, о том, что для говорящего это не просто звуки, о наличии у него соответствующего представления. Однако «в одиночестве душевной жизни» знаки функционируют только как выражения. «В монологической речи слова… не могут служить нам как признаки для существования психических актов, ведь такого типа оповещение было бы здесь совершено бесполезным. Ведь эти акты переживаются нами в тот же самый момент»[4][5]. В таком внутреннем монологе знаки даются в воображении. Речь — всегда выражение; мимика, жесты — признаки[6]. Собственные имена Гуссерль относит к выражениям. Ведь «к сущности признака относится то, что он оповещает о факте, о существовании (Dasein), в то время как названный предмет не нуждается в том, чтобы считаться существующим»[7]. Значения собственных имен — простые, то есть несоставные, нечленимые на части значения[8]. Структура знакаОсмысленный знак (выражение) составляют:[9]

Выраженное значение, как и само чувственное явление выражения (взятое как таковое), — идеальные единства. Акты придания и осуществления значения — психические акты (переживания сознания, факты моей психической жизни); знак здесь берётся как признак — оповещение об актах. Высказывание оповещает о психическом акте (например, о моём акте суждения, что 2 х 2 = 4) и означает его содержание (значение) (то есть 2 х 2 = 4 как идеальную сущность, вневременную истину). Акт придания значения нацелен на само выраженное значение (их отношение аналогично отношению между «созерцаемым красным предметом или являющимся в нём моментом красного» и идеальным видом «красное»[10]); акт осуществления значения — на выраженную предметность (точнее, на осуществляющее значение)[11]. Само значениеСамо выраженное значение есть та идеальная сущность, которая усматривается в идеации. Сущность выражения состоит именно в придании значения, а не в осуществлении значения. «Равные по смыслу» выражения имеют одну интенцию значения.[12] Так, «два представления в сущности тождественны, если на основе каждого из них, причём взятого чисто в себе… можно высказать о представленной вещи точно то же самое и ничто иное»; «два суждения — это сущностно то же самое суждение, если всё, что значимо относительно обсуждаемого положения дел в соответствии с одним суждением (лишь на основе самого содержания суждения), должно быть значимым относительно него и в соответствии с другим суждением»[13]. Выражение может иметь значение и не сопровождаться созерцанием[14]. Например, выражение «круглый квадрат» имеет значение, но не имеет осуществляющего значения[15]. «…Однако не следует забывать, что любая очевидность акта суждения (всякое познание в строгом смысле слова) предполагает созерцательно осуществленные значения»[16]. Осуществление значенияОсуществление значения — это придание («актуализирование») предметного отношения, «созерцательной полноты», то есть сопровождающего созерцания (актуального или воспроизведённого в фантазии), дающего предмет, подразумеваемый знаком. Выраженная предметность — это, говоря языком логики, объем понятия, отнесённость выражения к определённым предметам. «Каждое выражение не только означает нечто, но оно также говорит о чем-то; оно не только имеет своё значение, но оно также относится к каким-либо предметам». «Победитель при Иене — побежденный при Ватерлоо; равносторонний треугольник — равноугольный треугольник» — означают разное, но называют одно и то же. И наоборот, «конь» в выражениях «Буцефал — это конь» и «эта кляча — конь» имеет одно значение, но разную предметную отнесённость.[17] Выраженную предметность можно рассматривать двояко: как «сам предмет, и причём предмет, так-то и так-то понятый», то есть взятый (в модусе феноменолого-психологической редукции) как содержание единичного акта (например, данного единичного восприятия), и как осуществляющее значение (идеальный коррелят одного предмета, тождественное в его различных восприятиях: предмет, каким он, «так сказать, предназначается» восприятию)[18].

Выражения с изменчивым значениемСуществуют выражения, «значение которых меняется от случая к случаю». «Мы называем сущностно субъективным, или окказиональным, или короче, сущностно окказиональным любое выражение, с которым понятийно-единая группа значений соотносится таким образом, что для него является существенным ориентировать своё в определённый момент действительное значение соответственно поводу, в соответствии с личностью говорящего и его состоянием. Лишь в отношении к фактическим обстоятельствам выражения может здесь вообще конституироваться для слушающего одно из взаимосвязанных значений»[19]. Это:[20]

Значения, утверждает Гуссерль, — идеальные единства, они не могут меняться; а «колебание значений есть, собственно, колебание акта придания значения».

См. такжеПримечания

Библиография

Ссылки

|

Portal di Ensiklopedia Dunia