|

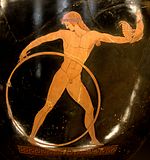

輪回し 輪回しは、竹・金属などでできた大きな輪を、棒をあてがいながら転がしてゆく遊びである。 単純な遊びであるため、ヨーロッパから中国、アフリカ、ネイティブアメリカンの文化など、同様の遊びが古くから世界中でひろく行われていた。古代ギリシャの壺絵には輪回しに興じる若者の姿を描いたものもあり、ヒポクラテスは胆汁質の体質改善のための健康療法として輪回しを称揚している。ギュムナシオンにもこの運動を行うための輪が備えられていた[1]。 日本では、江戸時代に桶からはずれた箍(たが)を回して遊んだことから始まったとされ、箍回しと呼ばれた。元禄時代の宝井其角の句に「たが回し 誰(た)がたが回し 始めけん」という戯れ句があり、浮世絵にもしばしば描かれている。明治時代になって廃物になった自転車の車輪など金属製の輪が使われるようになり、輪転がしや輪回しと呼ばれるようになった[2][3]。

脚注注釈出典

関連項目

外部リンク |

Index:

pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve

Portal di Ensiklopedia Dunia