|

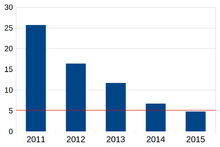

超知能超知能(ちょうちのう、英: Superintelligence)とは、もっとも天才的なギフテッドの人間をはるかに上回る知能を有する仮説上の主体である。 超知能は、ある種の問題解決システムの属性を指す言葉として用いられることもある。(たとえば、超知能の言語翻訳者や超知能の工学助手など)その場合、高水準の知的能力を持つ主体が現実世界のものであるか否かは問われない。超知能の創造は、知能爆発の結果としてもたらされる可能性があり、同様に技術的特異点と関係する可能性もある。 オックスフォード大学教授の哲学者ニック・ボストロムは、超知能を「実質的にすべての分野(科学的創造力・全般的な知識・社会技能を含む)において、その分野でもっとも優れている人間の頭脳よりもはるかに賢い知性」と定義している[1]。チェスソフトのフリッツは、チェスの対戦において人類よりもはるかに優れている。しかしながら、フリッツはチェス以外の分野のタスクでは人類を上回ることができないため「超知能」と見なされるには不十分である[2]。マーカス・ハッターやシェーン・レッグにならい、ボストロムは「超知能」を目標指向的行動において全般的に優越している状態として取り扱い、人工知能または人間の「超知能」が志向性(中国語の部屋を参照)もしくは主観的な意識体験 (意識のハード・プロブレムを参照)のような性質を持つことができるか否かについては、その可能性を否定しないという立場を取っている。 現代の人類の知能が将来的に追い越される可能性に関しては、科学技術分野の研究者の間でも意見の食い違いがある。一部の研究者は人工知能(AI)技術の進歩が、人類のような認知的限界を持たない全般的な推理システムの誕生につながる可能性は高いと主張している。一方で、人類が進化もしくは直接的な生体の改造によって徹底的な知能の向上を果たすと考える研究者も存在する。これらふたつの説に含まれる要素は、未来学におけるいくつかのシナリオのなかで融合されており、それらのシナリオにおいて人類は、インタフェースを介したコンピュータへの接続またはコンピュータに自分の精神をアップロードすることで知能を大幅に強化する可能性が高いと予測されている。 一部の研究者は、超知能が汎用人工知能の開発後まもなく発生する可能性が高いと考えている。世界初の「意識ある機械」は、誕生した直後から少なくとも何らかの知的能力において人類に対する圧倒的優位性を手にする可能性が高い。(例として、完全な記憶能力・圧倒的に優れた知識基盤・生物には不可能なレベルでのマルチタスク能力などが挙げられる)それらの優位性は、意識ある機械に (独立した存在または新たな種として)人類よりもはるかに強力な存在になり、人類に取って代わる機会を与える可能性がある[3]。 一部の科学者・未来予想の専門家は、人間と機械による認知能力の増幅によってもたらされるメリットとリスクについて、その社会的影響の大きさを理由に、初期研究を優先的に実施するよう訴えている[4]。 人工超知能の実現可能性 年度別のAIの誤り率。赤線は熟練した人間の誤り率を示す。 哲学者デイヴィッド・チャーマーズは、 汎用人工知能が超知能実現への経路となる可能性が極めて高いと主張している。チャーマーズはこの主張を分解して説明し、AIは人類の知能と「同等」になることができること、AIは「拡張」されることで人類の知能を超えることができること、そしてAIの知能はさらに「増幅」されることで任意のタスクにおいて人類を圧倒できることを述べた[5]。 人類レベルの知能の実現について、チャーマーズは人間の脳が機械的システムであり、したがって人工的な材料で再現することができると主張する[6]。チャーマーズはまた、人類の知能が生物学的に進化することができた事実に言及し、人間のエンジニアが同様の過程でAIを進化させることができる可能性は高いとしている。特に進化的アルゴリズムは高い可能性で人類レベルの知能のAIをつくり出すことができるとされる[7]。知能の拡張ならびに増幅についてチャーマーズは、新たに登場するAI技術は一般的に改良可能なものであり、AIが新技術の開発に力を貸す場合は特に(改良がなされる)可能性は高いと主張している[8]。 強いAIに関する研究が進み、十分に高知能なソフトウェアが開発された場合、そのソフトウェアは自らを再プログラムし、自己を改善することができる。この特性は「再帰的自己改善」と呼ばれる。再帰的自己改善型のAIは、自己改善により自己を改善する能力をさらに向上させ、急激に増加する周期のなかで自己改善を続けることになり、結果的に超知能の獲得に至ると考えられる。このシナリオは知能爆発として知られている。 コンピュータの構成部品は、速度において既に人類のパフォーマンスを大幅に上回っている。ボストロムは次のように述べた。「生物のニューロンは約200ヘルツをピーク速度として動作している。この数値は、現代のマイクロプロセッサ(ピーク速度2ギガヘルツ)と比較すると7桁も遅い[9]。」さらに、ニューロンの軸索上でスパイク信号が伝達される速度が最高でも秒速120メートルであることに関しては、「既存のプロセッシングコアは、光学的な交信を光の速さ(秒速約30万キロメートル)で行うことができる」と指摘した。 ボストロムはまた、「集団的超知能」が実現する可能性を指摘している。「集団的超知能」では、多数の独立した推理システムが互いに十分な連絡・協調することで、構成要素の主体をはるかに上回る知能を有す集合体として機能する可能性があるとされる。 その他の可能性として、「定性的」に人類が持つ推理能力・意思決定能力を改良する方法が考えられる。人類とチンパンジー属との大きな違いは、脳のサイズまたはスピードの差異よりも、むしろ思考方法の違いから生まれているように見える[10]。人類が非人類の動物との競争において優位に立つことができるのは、長期的計画の立案能力・言語を使用する能力などの、新たに獲得または改良された推理能力に依るところが大きい。(人類の知能の進化・霊長類の認識力 を参照)同様に大きな影響をもたらすであろう推理能力における向上の余地が存在する場合、人類のチンパンジーに対する優位性と同等の優位性を、人類に対して有する主体が創造される可能性は高まる[11]。 生物の脳のスピードとサイズが生理的な制約を受ける一方で、それらの制約は人工知能には当てはまらない。したがって、超知能を取り扱う著述家は超知能AIのシナリオの方にはるかに大きな関心を寄せている[12]。 生物的超知能の実現可能性カール・セーガンは、帝王切開と体外受精の発明が、人類の頭部がより大きく進化することにつながり、自然選択によって人類の知能の遺伝的要素が改善する可能性を示唆した[13]。それに反し、ジェラルド・クラブツリーは 減少した選択圧が、何世紀にもわたって緩慢な人類の知能の低下を招いていると指摘し、この傾向は未来においても継続する可能性が高いと主張する。これらふたつの可能性について科学的に一致した見解は存在せず、いずれの場合でも生物学的変化の速度は(特に文化的変化との比較では)緩慢なものになる。 人為選択、スマートドラッグ、NSI-189、モノアミン酸化酵素阻害薬、エピジェネティクス調節、遺伝子工学などの方法は、より急速に人類の知能を向上させる可能性がある。ボストロムによれば、人類が知能の遺伝的要素の理解に至った場合、着床前診断を使用しての胎芽の人為選択により(胎芽2個から1個を選択する場合)最大で4ポイントのIQ向上がもたらされ、方法によってはさらなる向上も可能になる。(たとえば、1000個の胎芽から1個を選択した場合、IQが最大で24.3ポイント向上する)この種の選択が何世代にもわたって繰り返された場合、その効果はさらに1桁大きなものになる。ボストロムは、新たな配偶子を胚性幹細胞から得ることで選択プロセスの急速な反復が可能になることを示唆している[14]。この種の選択によって生まれた高知能の人類による、うまく組織化された社会は集団的超知能を獲得する可能性がある[15]。 別の可能性として、現状のレベルの知能の人類でも、個人をうまく組織化することで集団的知性を実現できる可能性がある。いくつかの著作において、人類文明または人類文明のある側面(たとえば、インターネットや経済)が、グローバル・ブレインとしての機能に近づきつつあることが示唆されてきた。グローバル・ブレインは構成要素となる人類を大きく上回る能力を発揮するとされるが、この種の超知能が基盤とするシステムが人工知能の構成要素に強く依存している場合、それは生物的な超個体というよりもむしろ人工知能として扱われる可能性がある[16]。 知能増幅の最終的な手段のひとつは、人類の社会的・生殖的なダイナミクスではなく、直接的に脳神経系を強化することである。その際の手段としては、スマートドラッグの使用、体細胞遺伝子治療、ブレイン・コンピュータ・インタフェースなどが挙げられる。しかしながら、ボストロムは最初のふたつのアプローチに関してはその拡張性への懐疑的な見解を示し、一方で超知能を有するサイボーグインタフェースの設計はAI完全問題になると主張している[17]。 予測調査の対象となったAI研究者の大部分は、知能の領域において機械が最終的に人間に匹敵することは可能であると予測しているが、それが実現する時期について一致した見解はほとんど存在しない。2006年のAI@50会議への出席者の18パーセントは、2056年までに機械が「学習を含む人類の知能が持つすべての特徴をシミュレート」できるようになると予想し、出席者の41パーセントはその目標の実現は2056年以降になると答えた。残りの41パーセントの出席者は、機械がそのマイルストーンに到達することは永遠にないと予測した[18]。 もっとも頻繁に引用されるAI関連書籍の著者100人(2013年5月時点、マイクロソフト・アカデミック・サーチによる)を対象にした調査では、『世界規模の大惨事が起こらないと仮定した場合、「人間の職業のほとんどを典型的な人間と少なくとも同等にこなす」機械の実現は西暦何年までに達成されるか』という質問への回答において、10パーセントの確信での中央値(年)は2024(平均値2034、標準偏差33)であり、同様に50パーセントの確信では2050(平均値2072、標準偏差110)、90パーセントの確信では2070(平均値2168、標準偏差342)となった。これらの推計からは除外されたものの、1.2パーセントの調査対象者が「未来のどの時点でも、10パーセントの確信にも達しない」と回答した。同様に4.1パーセントの調査対象者が50パーセントの確信で「永遠に達成されない」と答え、16.5パーセントは90パーセントの確信で「永遠に達成されない」と回答した。一方、人間レベルの人工知能の完成から30年以内に人工超知能が発明される可能性についての質問において、調査対象者が回答した可能性の中央値は50パーセントだった[19]。 設計における考慮ボストロムは、超知能がどのような価値観を持つよう設計されるべきかについての懸念を表明した。ボストロムは既存のいくつかの提案を以下のように比較している[20]。

ボストロムに触発され、クリストファー・サントス=ラングはAI開発者たちが多くの選択肢から、1種類の超知能のみを選んで開発を始める可能性への懸念を示した[21]。 人類存続への危険性・AIのコントロール問題→詳細は「Friendly artificial intelligence」を参照

急速に超知能を獲得する学習型コンピュータは予見できない行動をとる可能性があり、超知能のロボットは人類を競争で打ち負かす可能性がある。(技術的特異点がもたらす可能性のあるシナリオのひとつとして挙げられている)[22] 複数の研究者による主張では、来世紀のどこかの時点で発生する「知能爆発」を経由して、自己改善型のAIは人類が歯止めをかけられないほど強力な存在に進化することができる[23]。 人類滅亡のシナリオに関して、ボストロム (2002)は超知能をその原因となりうる候補のひとつと見なし、以下のように述べた。

理論上、超知能のAIは(起こりうる)あらゆる結果を引き起こすことができる上に、自らの目標遂行を阻もうとする企てをすべて頓挫させることができるため、制御も予期もされない結果が多くもたらされる可能性がある。超知能のAIには、自分以外のすべての主体を全滅させることも、それらが行動を変えるよう仕向けることも、それらからの干渉をブロックすることも可能になる[24]。 エリーザー・ユドコウスキーは次のように説明する。「AIはあなたを憎むことも、愛すこともない。ただ、あなたはAIにとってほかに使い道のある多数の原子でできている[25]。」 これらの問題は「AIのコントロール問題 」と呼ばれる。「AIのコントロール問題」では、人類にとって有害な超知能を不慮に生み出すことを回避しつつ、人類の助けとなる超知能の主体を創造するための方法が問われている。最初から正しくコントロールを設計しなかった場合、プログラムに欠陥のある超知能は起動した時点で「世界を支配する」ことを合理的に決定し、プログラマが自らのプログラムに修正を加えることを以後拒否する危険性がある。設計戦略として考えられる候補には「能力のコントロール」(AIが有害な計画を追求する力を得ることを防止)や「動機のコントロール」(人類に有益となることを望むAIの開発)などが挙げられる。 ビル・ヒバードは、超知能についての公教育ならびに超知能開発の公的な管理を提唱している[26]。 関連項目出典

参考文献

外部リンク |