|

調子をそろえてクリック・クリック・クリック

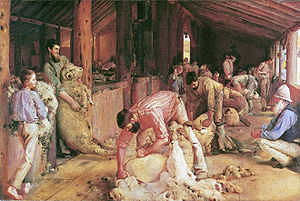

「調子をそろえてクリック・クリック・クリック」(原題:Click Go the Shears)は、一般にオーストラリアの民謡とされる歌。この曲は元々アメリカ合衆国の作曲家ヘンリー・クレイ・ワークが作詞・作曲したアメリカ南北戦争の歌「Ring the Bell, Watchman」であり[1]、さらに一番の詞は原曲のパロディとなっている。 詞の中ではヒツジの毛刈り師の一日の仕事が説明されている。オーストラリアでの羊毛産業の伝統的な役割が、この歌の人気で表現されている。 概要現在知られている原詞では、「ringer」(毛刈り師)、「boss of the board」(仕事場長)、「colonial experience man」(見習い)、「tar boy」(傷ついたヒツジにタールを塗る少年)といったヒツジの毛刈りの仕事場の様々な役割の人々が登場する。一日の仕事を終えた後、ベテランのヒツジの毛刈り師は貰った小切手をもって地元のパブへ飲みに行く。 替え歌の常としてさまざまな歌詞が存在するが[2][3]、上記の内容の歌詞は1946年にメルボルン大学のパーシー・ジョーンズ博士 (Dr.Percy Jones)によって採集されたと記録されている[4][5]。同博士の研究によると、詞の中でヒツジをあらわす方言「yoe」は、地方によって「joe」や「ewe」で歌われている。また、「colonial experience man」(見習い)について「smelling like a whore」(売春婦のような匂いがする)の部分は不適当だとして「smelling like a sewer」(下水のような匂いがする)にしばしば修正される。 「Ring the Bell, Watchman」について「Click Go the Shears」の原曲は、上記のように、米国の作曲家ヘンリー・クレイ・ワークが1865年に発表したアメリカ南北戦争の歌「Ring the Bell, Watchman」である[6]。「Click Go the Shears」はまた、替え歌として、シー・シャンティー(船乗り歌)のひとつである「Strike the Bell」という歌にもなり歌われている[7]。 カバーこの歌は様々な歌手に歌われており、特に有名なものは1958年にアメリカのフォーク歌手バール・アイヴスがアルバム『Australian Folk Songs』に収録したバージョンである。他にはイギリスのフォーク歌手、A・L・ロイドが1956年に録音した[8]。 日本では音羽たかしが訳したものが知られており、この歌の日本語タイトルは「調子をそろえてクリック・クリック・クリック」である。ペギー葉山が歌うバージョンが1961年8月発売のシングル「ごりがん人生」(EB-7039)のB面曲として発売され、翌1962年にはNHKの『みんなのうた』で放送された[9]。1963年にはシングルA面曲として発売[注 1]。現在このバージョンは、DVD-BOX「NHKみんなのうた」の「DISC.1」に収録されている。そして初放送から約60年後の2022年1月に初再放送された[注 2]。 脚注出典

注釈

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia