|

荒雄川神社 (大崎市鳴子温泉鬼首)

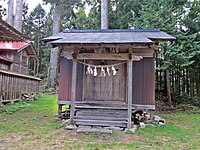

荒雄川神社(あらおがわじんじゃ)は、宮城県大崎市鳴子温泉郷の鬼首温泉にある神社である。 旧社格は村社。玉造郡延喜式式内社三座のうちの一座。「荒雄川」は江合川の別称である。 祭神

由緒創建は不詳である。荒雄岳には雄石・雌石という2つの大石があり、その下から荒雄川の源泉となる水が湧き出ているという。その大石を『大物忌石』『大物忌神』と呼称し、社殿を建てて祀ったと伝わる。 社伝や由緒によれば、もとは「荒雄河神社」と称し、荒雄岳の水神峠付近に江合川(荒雄川)の水源があり、そこに社殿を設けて荒雄川の水への畏敬の念を込めて水神である大物忌神を奉斎したという。荒雄川流域にも、大物忌神の神霊を祀る三十六ヶ所の神社が建てられた。その後も羽黒派修験の道場となったが、時代とともに荒廃したため、明治5年(1872年)に現在の鎮座地へ遷座した。岩出山池月の荒雄川神社に対して奥宮(嶽宮)と呼ばれる。 主馬神社荒雄川神社拝殿南側に境内社である主馬神社が鎮座している。祭神として明治天皇の御料馬である金華山号を祀る。 金華山号は明治2年(1869年)鬼首の生まれで、幼名は「起漲(きちょう)」、栗毛のオス馬だった。明治9年(1876年)の明治天皇の奥羽地方巡幸の際、天皇の目に止まり御料馬に召し上げられ「金華山号」[注 1]に改名した。 金華山号は、境内の説明によると、

など、いかに優れた馬であったかを伝える逸話が残されている。 明治28年(1895年)に金華山号は老衰で死去した。金華山号を特に寵愛した明治天皇の意向により剥製にされ、聖徳記念絵画館に安置されている。 明治24年(1891年)に当時の社掌であった高橋盛喜が発起人となり、皇居外苑の楠木正成像の馬の部分を制作した初代後藤貞行が金華山号の木像制作の依頼を受け、明治34年(1901年)にケヤキ材を用いて等身大の金華山号の木像を鬼首温泉で制作した。その年の東北特別大演習の際に天覧に供され、その後、荒雄川神社奥宮の境内社として建てられた主馬神社の神体として納められた。 神体である金華山号の木像は、毎年9月9日・10日に行われる例祭の時だけ開帳される。平時も拝殿のガラス扉越しに見ることができ、扉の横のボタンを押せば上記の音声説明とともに拝殿のライトがつく。

境内

脚注関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia