|

略式手続

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 略式命令を巡る議論[1]略式命令は、処罰が罰金に留まること、公判審理がなく即日に判断が示されるのが通例であることから、被告人に対する負担が軽い手続である。このために無罪となるべき被告人が重刑や手続負担をおそれて、略式同意の形で有罪を自認してしまう問題があるとの指摘がある。また、一定割合が在宅事件であるために弁護人による適切な援助を受けていないこともこの問題を加速すると指摘される。 略式手続にできる要件

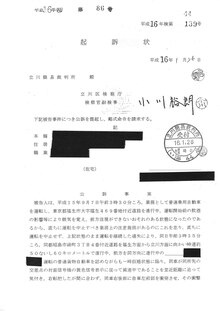

略式手続の請求 検察官が略式命令の請求をする際は、所管の簡易裁判所に公訴の提起と同時に、書面でおこなわなければならない(刑事訴訟法第462条1項)。ただし、実務上は、起訴状に略式命令請求の文言を加えることで足りるとされ、別個の請求書を作成することはない。 検察官は、被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならず、検察官が略式命令を請求する際に添付される(刑事訴訟法第461条の2、第462条2項)。 略式命令簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる(刑事訴訟法第461条)。 略式命令には、

を示さなければならない(刑事訴訟法第464条)。 正式裁判の請求略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に公判請求をすることができる。この請求は、略式命令をした簡易裁判所に、書面で行う。請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知することとなっている(刑事訴訟法第465条)。 なお、請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる(刑事訴訟法第466条)。 また、事件の内容が複雑で書面審理だけでは真相究明が難しい場合や罰金以外の刑が相当(略式不相当)と裁判所が判断した場合、通常の裁判を行わなければならないとしている(刑事訴訟法第463条)。 略式命令の効力略式命令は、正式裁判の請求期間の経過により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を取下げたときや、正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である(刑事訴訟法第470条)。 一方、正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力は失われる(刑事訴訟法第469条)。 出典

参考文献関連項目外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia