|

桜井茶臼山古墳

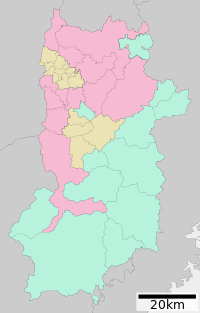

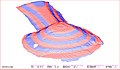

3DCGで描画した桜井茶臼山古墳  桜井茶臼山古墳(さくらいちゃうすやまこふん)または外山茶臼山古墳(とびちゃうすやまこふん)は、奈良県桜井市外山にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定されている。 概要本古墳は、磐余の地に接した初瀬川の左岸にあり、自然丘陵を利用して築造されたものである。墳丘長207メートル、前方部が細長く、全体が柄鏡(えかがみ)形を呈する柄鏡式古墳であるとされてきたが、近年の研究で前方部が撥型に開いていることが明らかとなった。古墳時代初期の内でも比較的新しいものであり、箸墓古墳に後続する時期に造営された巨大な前方後円墳である。この古墳の存在が知られるようになったのは、戦後しばらくたってからであり、雑木林に覆われて、単なる丘陵の観を呈していた。後円部の頂に高さ2メートル弱、一辺9.75×12.5メートルの貼石のある矩形壇があり、また方形に巡る有孔の壺形土器(二重口縁壺形土器)が壇の裾周りに巡らされているのを別にすると、墳丘に特殊器台や円筒埴輪を使用した痕跡がない。段築面には葺石が施されている[3]。また、陪墳群がみられない。 この古墳の後円部の空濠の外に、宗像神社がある。筑前国宗像郡の宗像神社と同神である。宗像神社は、全国に散在していて、この大和にある神社は、いつ頃からの鎮座か、さらに社殿が建てられた年代はいつなのか、詳細は不明である。しかし、北部九州系の神社が大和にあることは注目に値する。 墳丘にしみこんだ雨水を抜くための石組の地中排水溝があることが、レーダー探査による調査で2007年(平成19年)に確認されている[4]。 2009年(平成21年)の発掘調査では、石室の精査がなされている(以下参照)。 2023年(令和5年)11月3日、奈良県立橿原考古学研究所は橿原市内で講演会を開き、同古墳調査の結果、国内最多の103面以上の銅鏡破片が見つかり、桜井茶臼山古墳の被葬者は「他の古墳の追随を許さない隔絶した地位にあった人物」であり、「3世紀末の奈良盆地には邪馬台国とは比較にならない圧倒的な王権が存在したことが明らかになった」と発表した [5]。 埋葬施設後円部の頂上には、高さ2メートル弱と推定される一辺9.75×12.5メートルの貼り石のある矩形壇が知られており、その壇の裾周りに二重口縁の壺形土器が巡らされている。さらに、その下に長さ6.7メートルの長大な木棺を納めた竪穴式石室があり、既に盗掘を受けている。 石室は幅約1.2メートル、高さ約1.7メートルで、壁は幅30~40センチの板状の石を煉瓦のように積み重ねており、天井は12枚の巨石で塞がれている。石室全体には水銀朱(辰砂)が塗られており、埋葬者の権力の大きさを物語っていると考えられる[6]。 また、石室の周りには方状の柱の跡が検出されており、玉垣跡だと考えられている[7]。 奈良県立橿原考古学研究所は淡路島南にある沼島産の石材も確認しており「巨大な石材を遠方から入手できる力があった」との見解を示しており[8]、またコウヤマキ製の木棺も出土し、初期ヤマト王権の大王墓である可能性が指摘されている[9]。

副葬品前期古墳の副葬品の典型的組合せ、つまり、銅鏡や玉類、剣や刀などの武器類をセットにしていることである。

遺跡の性格と年代箸墓古墳、西殿塚古墳、外山茶臼山古墳、メスリ山古墳、行燈山古墳、渋谷向山古墳はいずれも3世紀中葉から4世紀中頃までの大王墓であると考えられ、3代目にあたる本古墳は3世紀末葉の年代が考えられる[12]。 その一方で本古墳とメスリ山古墳に関しては記紀に伝承が無い事や纒向遺跡から比較的離れた地に築かれている事、他の四基の周辺には多数築造されている中小規模の古墳が無く孤立的な性質が強い事などから大王墳ではないと考える研究者もいる。とはいえこれらの根拠を踏まえても本古墳が同時期に営まれたものとしては最大級の墳墓であるという事実は揺るがないため、たとえ大王ではなくともそれに匹敵する権力を持った大豪族の墓であるという考えは概ね一致している。 岸本直史は二王並立説を提唱する立場から、茶臼山古墳を西殿塚に葬られた神事を司った祭祀王と対になる執政王の墓だと考えている。 白石らの大王墳と見なす説は二つの古墳を大王墓から除外すると西殿塚古墳と行燈山古墳の築造年代に数十年程度の隔たりができる事、銅鏡をはじめとする副葬品の質や数が他の墳墓と比較すると抜きん出ている事、後の大王墓と比較した際に墳丘形態や寸法の継承が見られる等の論拠に基づいている。 被葬者大王説古事記にも日本書紀にも一切の伝承がなく、宮内庁の陵墓にも指定されていないため具体的な被葬者は勿論、有力な候補となる人物も定まっていない。 しかし白石太一郎は当古墳もしくはメスリ山古墳の被葬者を磐余地域を本拠にした大王として、イワレヒコの名を提案している[13]。白石説では岸本説を部分的に認めてヒメ・ヒコ制の名を用いているものの、並立した二人の王は基本的に同じ古墳に葬られたと考える点が異なる。また、一人の王が政教の双方を担う場合もあったとも考えており、本古墳はその例に該当する一男王の墓であったと見なしている。 また西川寿勝は複数の王家が並立していたとする立場からカムヤマトイワレビコ、即ち神武天皇のモデルとなった王の墓である可能性を指摘している[14][15]。 西川説では三角縁神獣鏡の存在を邪馬台国の威信財として重視しているが、これを副葬する意図については権威への追従ではなくむしろ離脱や決別にあったと見なしている。そのため本古墳の被葬者についても魏の衰亡に伴う情勢変化を受けて、大陸との結びつきに依拠した邪馬台国の連合体制からの脱却を図った勢力の主であったと考えている。また、時期を前後して築造された行燈山古墳やその周辺の古墳では神獣鏡の出土が見られない点から、豪族間で埋葬習慣や政治方針の違い、ひいては複数の王統の並立があった可能性を指摘しており、被葬者候補であるイワレヒコないし神武天皇は卑弥呼の死後に邪馬台国体制が動揺する中で磐余地域に拠った王統の始祖的存在で、これがやがて崇神天皇と台与に始まる纏向を中心とした王統と共に初期のヤマト王権を形成するに至ったという筋書きを提示している。卑弥呼の死後に男の王が立ったという倭人伝の記述も磐余やその他地域の王の存在を示唆していると考えている。 2023年に奈良県立橿原考古学研究所は、最新の研究成果に基づき当古墳から出土した銅鏡の推定枚数を103面以上と発表した。発掘時点での推定値80枚も既に国内最多数であったものの、それを更に大幅に上回る結果が出た事から、同研究所は古墳の被葬者を「他の古墳の追随を許さない隔絶した王権の地位にあった人物」とし、「王権内には一級の銅鏡が大量にストックされ、被葬者は各勢力への配布をコントロールできた人物」という見解を示している [16]。 これらの成果から、近年では同古墳は初期ヤマト王権の大王墓である可能性が高まっている[17]。 大彦命説大王墳である可能性に否定的な立場からは、崇神天皇の御世に四道将軍の一人として北陸方面に派遣されたと記紀に語られる大彦命との関連が指摘されている。塚口義信は桜井市周辺が大彦命を始祖と仰ぐ阿倍氏の勢力基盤であった事から、5世紀の時点で既に成立していた阿倍氏の始祖の伝承が8世紀に記紀が編纂される段階で皇族将軍という形で組み入れられた可能性を提示し、桜井茶臼山古墳をその伝承の原型となった大豪族の墳墓と見なしている[18]。荊木美行も阿倍氏関係の伝承の多い伊賀地方とのつながりを指摘した上で、近隣のメスリ山古墳と共に大彦命・武渟川別父子のモデルとなった有力王族の墓ではないかとしている[19]。 曙立王は伊勢の品遅部、伊勢の佐那造の始祖とされ、本古墳は東国、特に伊勢地域を意識している 垂仁天皇は彼に「大和の磯城・鳥見・朝倉の曙立王」の名を与えたことから本古墳の立地場所が考えられる 文化財国の史跡ギャラリー

参考文献

脚注

外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia