|

株価大暴落 株価大暴落(かぶかだいぼうらく、英語: Stock market crash)は、株式市場全体で株価が突如急激に低下すること。 暴落は経済要因に加えパニックにより加速される。また投機的株価バブルに続いて発生することが多い。 概要株価大暴落は、ある市場参加者の売りからポジティブフィードバックが始まり、より多くの市場参加者の売りを加速するという群集心理に、外部経済事象が重なった社会現象である。 暴落を数値化した定義はまだないが、数日間で市場平均株価の変動率 (%) が2ケタの低下をみせる場合が一般的である。暴落はパニック売りと突然かつ劇的な株価低下により下げ相場とは区別されるのが普通である。 下げ相場は数か月から数年単位でみられる市場株価の低下である。それに対し暴落は下げ相場と結び付けられることが多いが、必ずしも下げ相場を伴うわけではない。 例えば1987年の暴落は下げ相場には結び付かなかった。また日本の日経平均株価にみる1990年代の下げ相場はこれといった暴落もなく数年間続いた。 1929年の暴落→詳細は「ウォール街大暴落 (1929年)」を参照

史上もっとも有名な暴落は1929年のウォール街大暴落であろう。怒涛の20年代に経済は急成長した。この時代はラジオ・自動車・航空機・電話・電力供給といった発明が普及した技術の黄金期であった。この時代の先陣を切ったRCAやゼネラルモーターズの株価は急上昇した。金融会社もウォール街の銀行家がゴールドマンサックスなど 投資信託会社株を買い好調だった。投資家は信用取引にレバレッジを効かせて得た株式市場からのリターンに有頂天だった。1921年8月24日、ダウ式平均株価は63.9だったが、9月3日には6倍以上の381.2に上昇していた。以後25年間この水準に戻ることはなかった。 その年の夏には経済に限界がみえ10月前半には株価も低下してゆくことが誰の目にも明らかだった。この株価不安に投資家は浮き足立ち事態は一気に現実化した。10月24日(通称:ブラックサーズデー)には株価急落の第1波が襲来した。さらに追い立てるように10月28日のブラックマンデー、10月29日のブラックチューズデーが続いた。 ブラックマンデーにはダウ式平均株価は38ポイント低下して260になり、下落率は12.8%だった。売り注文が殺到して、投資家に手持ちの株の時価を知らせる電信システム(ストックティッカー)の能力を圧倒した。電話線と電報の機能はパンクして十分対応できなかった。この情報の真空は一層の恐怖とパニックを呼んだ。投資家が歓迎した新時代の技術はこの期に及んで深刻なボトルネックとなった。 ブラックチューズデーは混迷の日であった。追加証拠金が必要となり手持ち株の現金化をせまられた投資家は売り注文に殺到した。時代の寵児だった優良株は凋落の憂き目を見た。かつて75ドルの最高値をつけたRCA株は、この日の取引開始から2時間で40.25ドルから26ドルに落ち込んだ。ゴールドマンサックスは取引開始の60ドルから終値35ドルで引けた。同様にニューヨークのファーストナショナルバンクは5,200ドルから1,600ドルに低下した[1]。2日間でダウ式平均株価は23%低下した。 11月11日は週末で株式指標は228となり、9月の最高値から40%の下落をみた。市場では続く数ヶ月間活発な取引が展開されたが、これは焼け石に水で、やがて現代史上最悪の経済危機が投資家を呑み込んだ。 株価暴落は投資家に重大な損失を与えたが、これに続く大恐慌はさらに悪質であったことはよく知られている。暴落は多くの投資家のポートフォリオに深刻な穴を開けたが、大恐慌はそれどころか破産をもたらした。大恐慌が底をつく1932年7月8日時点でダウ式平均株価は89%下落していた。 1987年の暴落→詳細は「ブラックマンデー」を参照

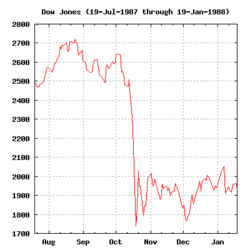

1980年代中期は経済における楽観主義が幅を利かせた時代である。1982年8月から頂点となる1987年8月までダウ式平均株価は776から2,722に上昇した。この株価上昇は同時期の世界の19大市場の株価を平均296%押し上げた。ニューヨーク株式市場で取引される平均株数は6,400万株から1億8,100万株に増加した[2]。 1987年10月19日の暴落は1987年のブラックマンデーとよばれ、5日前の14日にはじまった株価下落のクライマックスであった。ダウ式平均株価は10月14日に3.81%下落し、16日にさらに4.60%下げた。しかしこれは翌週の19日に比べれば物の数ではなかった。ブラックマンデーにはダウ式平均株価は508ポイント、22.6%を下げた。S&P 500は282.7から225.06に20.4%下げた。NASDAQ指数は11.3%の下げに留まったが、その理由は売り注文が膨らまなかったのではなくNASDAQの市場システムが機能しなくなったからである。売り注文が殺到したニューヨーク証券市場では上場株2,257種のうち195種は注文に対応しきれず値がつかなかった[3]。NASDAQの状況はさらに深刻だった。マーケットメーカーの撤退を許容する市場形成システムを重視したため、NASDAQ市場の流動性は蒸発した。多くの株取引で一株あたりの売値が買値よりはるかに高い異常な状態だった。このような行き詰まった状況で、市場は取引時間を大きく短縮した。19日にはNASDAQ市場でマイクロソフト株の取引は54分間で打ち切られた。 この暴落は一取引日の損失としてはウォール街の歴史で最大である。14日の取引開始から19日の取引終了までにダウ式平均株価は760ポイント、31%を下げた。 1987年の暴落は世界的な現象だった。FTSE100種総合株価指数は19日に10.8%、その後12.2%下げた。この10月には世界の主要市場で株価は大きく下げた。一番影響が小さかったオーストリア市場で11.4%、もっとも打撃が大きかった香港のハンセン指数は45.8%下落した。23工業先進国のうち19カ国の市場で下落幅は20%を上回った[4]。 1930年代の大恐慌の再現を恐れながらも市場では暴落直後から活発な取引が展開され、その翌日には史上最高となる一日の上げ幅102.27ポイントを記録し、22日には186.64ポイントに更新した。ダウ式平均株価の不振はわずか2年で、1989年8月までに市場の株価は完全に回復した。 1987年の暴落の原因はまだ結論付けられていない。株式市場は長い間強気で推移し、アメリカ市場の株価収益率は戦後平均を上回っていた。S&P500は23倍の収益率で、戦後平均の14.5倍をかなり上回った[5]。群集心理とフィードバック循環はすべての株価暴落の主因だが、アナリストは外部誘因事象にも注目している。株価の過大評価という一般的な懸念材料のほか、プログラム売買、ポートフォリオ・インシュアランス、デリバティブ、暴落前に発表される経済指標。例:アメリカの貿易赤字とドルの下落が公定歩合の引き上げにつながる)の悪化といった要因が槍玉にあがっている[6]。 1987年の暴落の結果、ニューヨーク証券市場にブレーカーとなる取引制限が導入された。冷却期間があれば投資家のパニックを防げるとして、この強制的市場停止は取引時間中に市場株価が大きく下落すればいつでも発動される。 2008年の暴落この暴落の原因は端的に言えば、サブプライムローンの破綻による金融不安で、サブプライムショックとも言われる。2008年の暴落は、2007年までにダウ平均株価が史上最高値を更新し続けたことに端を発する。その後その景気拡大をささえていたサブブライムローンは2006年頃から安定的な運用を疑問視され始めていたが、なおそれは拡大を続けていた。2007年6月22日は、米大手証券・ベアスターンズ傘下のヘッジファンドが、サブプライムローンに関連した運用に失敗したことが明らかになると、7月10日には米格付け機関のムーディーズが、サブプライムローンを組み込んだ住宅ローン担保証券・RMBSの大量格下げを発表し、金融収縮が始まった。その後一時平静を取り戻し、ダウ平均株価は10月には再度史上最高値を更新する。が、その裏で住宅価格の下落は止まらず、その後各金融会社で(最低の)損失が明らかになると再度金融不安が拡大した。 その後2008年9月15日、米証券4位(当時)のリーマン・ブラザーズの破綻と同3位のメリルリンチのバンク・オブ・アメリカによる救済合併、翌16日には、米最大の保険会社・AIGの経営危機による国営化が明らかになると金融収縮の懸念をし、アメリカは緊急経済安定化法案を議会で提出する。しかし、9月29日に下院で否決されるとダウ平均株価は史上最悪となる777ドル安をつけるなど、一気に金融信用収縮が加速する。10月1日には下院で修正案が可決されたものの、時既に遅く、その毒は欧州に回り、7日にはロシアでは株価が19%下落し、アイスランドでは対ユーロでクローナが30%下落し、同国では全ての銀行が国有化されるなど、未曽有の世界同時金融危機が本格化した。翌8日、ダウ平均株価が678ドル安をつけると、日経平均株価は翌日881.06円安(-9.62%、過去3番目/当時)と暴落した。 その後も、全く止まらず、13日日欧米の5つの中銀が資金無制限供給を受けた直後、ダウ平均株価が936.42ドル高,幅は過去最大 (+11.08%)、翌日の日経平均も1171.14円高、+14.15%(率は過去最高)と大幅に上げたものの、16日と24日にも下げ幅でそれぞれ-11.4, -9.6%と歴代ワースト2位・5位の下げ幅を記録し、下げ続けた。

2024年の暴落→詳細は「2024年の株価大暴落」を参照

アメリカ経済の減速の懸念と利下げ観測、逆行する日銀の利上げ、円相場の急騰などが重なり、 8月初めから急落。特に8月5日の市場では終値で4451円という文字通りの、まさにブラックマンデーを大きく超える大暴落となり、日経平均の値下がり幅は過去最高記録を更新した。一部報道では「植田ショック」としている報道機関もある。[7][8]

株式市場大暴落の数学理論株式市場の動向を数学的に裏付ける作業は強い関心を引いてきた。株式市場の動向がランダムなガウス分布または正規分布に基づくという古典的な仮説には誤りがあるらしい。株価の大きな変動(暴落)は正規分布の予測よりもはるかに頻度が高い。マサチューセッツ工科大学の研究では、株価暴落の周期は逆3乗則に従うという[9]。これに加え他の研究から、株価暴落は金融市場に自己組織化臨界現象がおこる兆候であるらしいことがわかった。1963年にブノワ・マンデルブロは、株価が厳密なランダムウォーク変動をするのではなく、むしろレビーフライトに沿うことを提唱した[10]。レビーフライトはランダムウォークの一種で時折大きな変動に妨害されるものである。1995年にロザリオ・マンテーニャとジーン・スタンレーは過去のS&P 500株価指数を分析し、5年間のリターンを計算した[11]。その結論は、株式市場のリターンはガウス分布より不安定だがレビーフライトほど不安定ではないというものだった。 研究者はこの理論を研究し続けているが、特に群衆の行動をコンピュータシミュレーションし、暴落のような現象を再現するモデルの適合性を確認中である。 ウォーレン・バフェット指標市場の過熱感を見る指標として、著名な投資家ウォーレン・バフェットが考案した指標(ウォーレン・バフェット指標)を用いる方法がある。 指標は、「上場株式の時価総額÷その国のGDP」で求められ、「株式の時価総額は、長期的にその国のGDPに収斂する」という前提の下に立って、指標が100%以上(=時価総額>GDP)であれば割高、100%未満(=時価総額<GDP)であれば割安と判断する。[12] 関連資料

脚注

関連項目

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia