|

弦楽四重奏曲第10番 (ドヴォルザーク)弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 作品51(B.92)は、アントニン・ドヴォルザークが1879年に作曲した弦楽四重奏曲。 概要本作はフロレンティーヌ四重奏団を率いていたジャン・ベッカーの依頼により書かれた[1][2]。ベッカーはドヴォルザークの『スラヴ舞曲』や『スラヴ狂詩曲』を念頭にスラブ風の四重奏曲を希望し、結果として生まれた本作は『スラヴ四重奏曲』という愛称で呼ばれることもある[3]。当時のドヴォルザークにはボヘミア風の作品の依頼ばかりが舞い込み、出版社はそれ以外に興味を示さないような状況であったが、彼は貧困から脱出すべくそうした要望に応え続けていたのであった[4]。作曲は1878年の年末ごろから春にかけて進められ[4]、曲はベッカーへと献呈された。初演は1879年7月29日にベルリンで行われた私的な午後の室内楽の集いにおいて、ヨアヒム四重奏団の演奏で行われた。楽譜は1879年にベルリンのジムロックから出版されている[3]。 この楽曲のスラブ的な性格はドゥムカの形式を用いたスケルツォ楽章、およびショウレクが「まさにチェコの『skočna』の性格を芸術的に様式化したもの」と評した終楽章に由来している[3]。 楽曲構成第1楽章

ソナタ形式を取っているが、ドヴォルザーク流の方法で形式感は弱められている[5]。楽章に通底するのはシューベルト風の調子であり[5]、くつろいだ印象を与える[4]。他の3つの楽器の伴奏が先行する中、第1ヴァイオリンから主題が提示される(譜例1)。 譜例1 ![\relative c' {

\key es \major \time 4/4 \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo "Allegro ma non troppo." 4=108

R1 R r4_\markup \italic docle bes8\p ( [ g' es bes'] aes4) ~

aes8( g f es f-.) f16( g f4) \bar ".|:"

r4 bes,8( [ g' es bes'] aes4) ~ aes8( g f es f-.) f16( g f4)

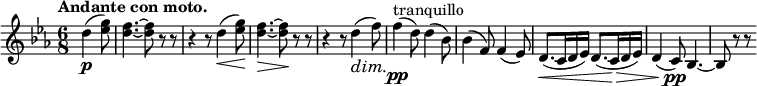

}](http://upload.wikimedia.org/score/b/0/b0kfahpo77rw11ie4wvbaykb3ymrd70/b0kfahpo.png) 精力的な経過の後に第2主題が奏される(譜例2)。この主題も曲の印象を大きく変えるものではない[5]。主題を変奏しながら進行し、反復記号で冒頭へ戻る。 譜例2  展開部は譜例1を用いて開始し、やがて譜例2の変奏が現れる。再現部は変則的な形となっており[5]、展開部から滑らかに移行して譜例2がまず再現される。その後、コーダとして譜例1の再現が置かれて楽章を締めくくる[5]。 第2楽章この楽章は依頼者の要望に応えるべく[5]、曲中でも最も「スラヴ風」の調子を帯びている[4]。冒頭から示される譜例3の主題は、第1ヴァイオリンとヴィオラの掛け合いにより歌われていく[5]。 譜例3 ![\relative c'' {

\key g \minor \time 2/4 \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo "Andante con moto." 4=63

r8_\markup { \dynamic mf \italic dolce } d( [ g d] ~ d c16 b c8 d) c16( bes! g8~ g) r R2

r8 d'\mf d16\< ( g) g( d) d( c) c( b\! ) c8\> ( d\!) \acciaccatura { c bes! } g4\fp ~ g8 r

}](http://upload.wikimedia.org/score/d/g/dgvkya2hpjj1ev7gycisglvl9mi0kzz/dgvkya2h.png) 譜例3はエピソード的楽句を挟んで2度繰り返して奏される。やがて調性と拍子を変更し、速度を増して進み始める(譜例4)。この部分はフリアントを用いている[4]。 譜例4  冒頭の速度へ戻って譜例3が回帰して進められ、最後には再び速度を増してト短調に移された譜例4を出し、急速な楽想を保って楽章を終える。 第3楽章

静かな導入に続いて下降する主題が奏される(譜例5)。この主題によって楽章全体が形作られており、その方法は展開というよりも変奏に近いものである[5]。 譜例5  曲は音価を減らして装飾的な変形を行いつつも大きく表情を変えることなく進み、最後に譜例5による進行を繰り返すと静かに幕が閉じられる。 第4楽章

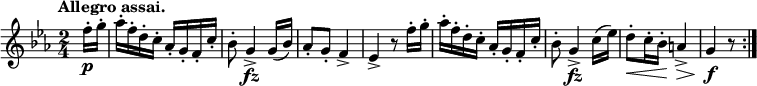

ソナタ形式[4][6]。第2楽章に加えてこの第4楽章の曲調が、本作が「スラブ風」と呼ばれる所以となっている[5]。この楽章でのドヴォルザークは形式と表現の両面において、通常のソナタ形式には用いられない材料を用いているが、彼はそれらを古典的ソナタ形式の枠組みを逸脱することなく纏めあげることに成功している[7]。冒頭から第1主題が勢いよく飛び出し(譜例6)、反復される。 譜例6  次に挿入される譜例7は譜例6を変化させたものであり、第1主題をより強く印象付ける役割を果たす[6]。 譜例7 ![\relative c'' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key es \major \time 2/4 \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo "" 4=126

es16\ff ( d es d es8) bes-> c-> [ d-> es-> bes-> ] c-> [ d-> es-> bes-> ]

<c es, g,>4-> <b d, g,>-> <c es, g,>-> r

}](http://upload.wikimedia.org/score/t/p/tpl9asrmcg22xj0e64ogcy1c5zki2hf/tpl9asrm.png) ポコ・メノ・モッソとなって、第2ヴァイオリンから譜例8の新しい主題がト短調で提示される。 譜例8  展開部は異色の構成を取り[6]、譜例8の流れから突如元のテンポに復帰してト長調で同じ主題を奏すると、すぐさまト短調に転じてフガート様のパッセージを形成する。その喧噪が静まった後にようやく第1主題の展開が開始される[6]。再現部は譜例6に開始し、チェロによる譜例8の再現へと続く。両方の主題を用いたコーダが設けられており、最後は譜例7が現れて音量を上げつつ華やかな締めくくりとなる。 出典参考文献

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia