|

年末調整

年末調整(ねんまつちょうせい、英: Year-End Adjustment)とは、給与等[注 1]の支払者が給与所得者に対してその年最後の給与等を支払う際に、その1年間(1月1日〜12月31日)の給与等の支払いの都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その1年間の給与等の総額に対して納めなければならない税額(以下、「年税額」という。)の合計額とを比較して、その過不足の精算をする制度である。 アメリカ合衆国やフランスでは源泉徴収を受ける納税義務者も確定申告を行う必要があるため年末調整やそれに類する制度は存在しないが 、イギリスやドイツには類似の制度が存在する[1]。 概要 日本の所得税は、原則として申告納税制度を採用しているため、納税義務者となる者が自身で所得とその所得に対する税額を計算し、申告期限までに確定申告をして納税する必要がある[2]。しかし、給与所得を初めとするいくつかの所得については、租税の徴収の確保のためとして、第三者に租税を徴収させ、これを第三者が国・地方公共団体に納付させる源泉徴収制度が採用されている[3]。これにより、給与等の支払いを受ける者については、給与等の支払いを受ける都度に、その支払額に応じて所得税・復興特別所得税の源泉徴収が行われ、給与等の支払いをした者が納税することとなる[2]。 ところが、給与等の支払いを受ける都度に徴収された税額の1年間の合計額は、種々の理由により、その1年間の給与所得に対する年税額とは一致しない場合がある[2]。そこで、その給与等の支払いをした者が、年末調整を行うことにより、その不一致となった税額を精算することとなっている[2]。従って、年末調整により還付(超過)になっても得したわけではなく、追加徴収(不足)になっても損したわけではない。 一般のサラリーマンや公務員は年末調整をすることによってその年分の所得税が確定することから、改めて確定申告する必要はない。しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合、中途退職の場合、2か所以上の事業所から給与・賃金を受けている場合、副収入に於いて20万円を超える所得がある場合などは、基本的に確定申告をしなければならない。 多数の給与所得者の納税額の精算に要する手間を省くため、徴税便宜の理由で設けられた制度である。源泉徴収義務者は公法上の租税法律関係となるが、給与所得者は国等との間に公法上の租税法律関係が発生しないため、税法上の納税者として取り扱われないという制度上の不備がある。よって年末調整で納税が完結してしまうサラリーマンは直接税としての所得税等を負担しながら、税に対して「痛税感」がなく、その上関心をもつ必要もなく、間接税と同じ機能を果たしている。[4] 年末調整を行う理由

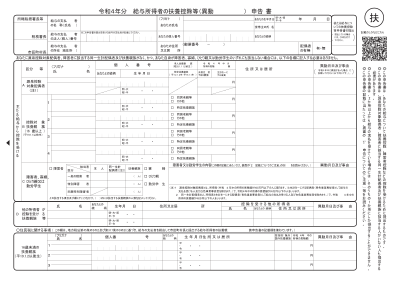

対象者年末調整の対象となる者年末調整は、本年最後の給与等を支払う時において、給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している居住者のうち、本年中に支払うべきことが確定した給与等[注 2]の総額が2000万円以下の者に対して行われる(所得税法190条、所得税法施行令311条)[7]。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年最初の給与の支払いを受ける日の前日までに給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならないが(同法194条)、その年最後の給与の支払いがされる時までに提出されていれば、年末調整を行う[7]。 また、年の中途において退職・出国した者であっても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、給与等の総額が2000万円以下であり、次に該当する場合には、年末調整の対象となる[8][9]。

年末調整の対象とならない者上記に該当しない者、もしくは上記に該当するが別の条件が与えられる者は、年末調整の対象とならない。 すなわち、具体的には、次の者は年末調整の対象とならない[8][10]。

年末調整を行う時期年末調整は、給与等の支払者が本年最後の給与を支払う時に行う(所得税法190条)。したがって、通常は12月(年末)に行うこととなるが、次の者については、それぞれの時期に年末調整を行う(所得税基本通達190-1)[11][12][13]。

年末調整の対象となる給与等年末調整の対象となる給与等は、その年中において支払うべきことが確定した給与等[注 4]とされる(所得税法190条)[14][15]。 「その年中において支払うべきことが確定した給与等」は、その年1月1日から12月31日までの間に、その給与等の支払いを受ける人にとって収受することが確定した給与をいい、支払期日が本年中である場合はその年12月31日の時点では未払いであるものも含まれる[14][15]。 手続き

医療費控除、寄附金控除、雑損控除と住宅ローン控除(初年度に限る)は年末調整ではできないため、基本的に給与所得者の確定申告を要する。なお、ふるさと納税については、寄附先が年間5団体以内の自治体であれば確定申告なしで税金の控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が設けられている。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia