|

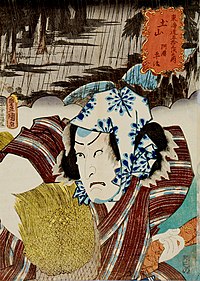

市川小團次 (4代目)

四代目 市川 小団次(いちかわ こだんじ、旧字体:市川 小團次󠄁、文化9年(1812年)1月 - 慶応2年5月8日(1866年6月20日[1]))は幕末の歌舞伎役者。幼名は榮太(えいた)、また榮次郞(えいじろう)とも。俳名は米升[1]。屋号は高島屋[1]。定紋は三升。市川小団次の中では一番著名とされる[2]。 生立ちから修業時代1812年、小団次は伊豆国賀茂郡見高村(現河津町)に米藏という幼名で生まれる。父は谷沢三之助、母は桜井かね[3]。しかし三之助が早くに亡くなったため、かねは江戸へ移り住み、市村座の火縄売り高島屋榮藏と再婚し日本橋で暮らす[3]。魚問屋本牧屋に奉公するが1820年(文政3年)、母の失踪がもとで職を去り、芝居の世界に入る。翌1821年(文政4年)3月、市川伊達蔵または七代目市川團十郞の門人となり市川米蔵を名乗り、伊勢松阪から名古屋方面の子供芝居に出演した[3]。実父と分かれ孤独の中で修業する。 米十郎時代1829年(文政12年)[1]または1832年(天保3年)8月市川米十郎を襲名した。金沢・名古屋の興行から大坂の中ウ芝居に出演する。1842年(天保13年)秋、先輩格の俳優に蹴飛ばされ梯子から顚落する事件が起る。このため一座を退座し、今に舞台で見返してやると発奮。義太夫狂言の所作をみっちりしこまれ、二代目尾上多見蔵、嵐三津五郎、尾上松録など中ウ芝居の名人上手たちに師事する。とくに多見蔵からはケレンを教えられ彼の芸の財産となった。このころ、『義経千本櫻・四ノ切』で狐忠信をつとめた時、義太夫の伴奏者の三味線の胴から抜け出すケレンで好評を得たが、睾丸を擦り剥いて負傷しばらく休場という逸話が伝わっている。文字通りの身体を張っての演技は周囲に認められ、三代目中村歌右衛門の死後、次の大看板を求める劇場関係者にとって有望な若手と写った。次第に大きな劇場の出演依頼が来るようになり、長い期間の苦労が報われる時がきた。この大坂の米十郎時代が名優小団次の芸を作り出す時期でもあった。 小団次襲名から江戸下り1843年(天保14年)、おりからの天保の改革のあおりで江戸所払いとなった師匠の幡谷重蔵(七代目市川團十郞)が来坂、その庇護を受け、1844年(弘化元年)春頃、大坂角の芝居で四代目市川小団次を襲名する[1]。『けいせい石川染』の奴矢田平の立ちまわりが大好評となり、このとき共演した五代目市川團藏からも賞讚を受ける。こうして人気と実力をつけた小団次は、満を持して1847年(弘化4年)江戸に下り、大坂じこみのケレンや舞踊で人気を集める[3]。 1851年(嘉永4年)正月、『石川五右衛門』の葛籠抜けや宙乗り。8月の『東山櫻莊子(佐倉義民傳)』の佐倉宗吾。八代目市川團十郞と組んだ1853年(嘉永6年3月)の『与話情浮名横櫛』(切られ与三)での観音久次など、次々と当たり役を出していった。 小柄で口跡も悪く[1]、「鬼瓦」と揶揄されるほど風采の上がらない容貌だったが、天性の運動神経と負けん気、そして研究熱心さなどを武器に、努力と工夫を怠らず着々と実績を積み、八代目團十郞の死後、師匠筋の市川宗家の後見人として、九代目市川團十郞が初代河原崎権十郎だった頃の指南役をつとめるなど、名実とも江戸を代表する役者となった。 黙阿弥との出会い1854年(安政元年)3月、江戸 河原崎座の『都鳥廓白浪』(忍の惣太)で小団次は二代目河竹新七(河竹黙阿弥)と出会う。以降、小団次・新七の提携による一連の演目が創作されてゆく[3]。 主なものに

などがある。 これらの作品には、当時の騒然とした世相を反映して、白浪物が特に多い。小団次は盗賊を次から次へとつとめたことから「白浪役者」、果ては「泥棒小団次」などとあだ名されたほどだった。しかしそうした盗賊も大泥棒でなく、市井の片隅に生きる人間くさい盗賊だった。研究熱心な小団次はさまざまな工夫を凝らし、名もない人々の喜怒哀楽を心迫の演技でつとめた。彼が愁嘆場で熱演のあまり泣出すと観客までももらい泣きをするほどだったという。黙阿弥はそんな小団次の柄に合うように優れた作品を作った。 また、旧作では『勧進帳』の富樫や『敵討天下茶屋聚』の弥助・元右衛門、『義経千本櫻・吉野山』の狐忠信、『絵本太功記』の光秀、『菅原伝授手習鑑・寺子屋』の松王丸などを得意とし、『伊達娘恋緋鹿子(櫓のお七)』では娘役の八百屋お七を人形振りで演じ、その可憐さに観客を驚嘆させた。 舞踊の技能や早替り宙乗りなどのケレンにとどまらず、立役・老役・女形・敵役などどんな役でもこなす演技力をつけていた。当時の流行歌には「にがほは豊国、やくしやは小団次 ハイヨ とうじさくしやは みなさん、川竹、ひいきはたいそ、たいそ」とあり、役者絵の三代目歌川豊国・作家の黙阿弥・役者の小團次は、江戸っ子の人気を集めた時の御三家的存在だったことが伺われる。 後進の指導にも熱心で、九代目市川團十郞、五代目尾上菊五郎、七代目市川團藏など明治の名優は多かれ少なかれ小団次の影響を受けているといって差し支えない。 最期1866年(慶応2年)3月、北町奉行所より「近年、世話狂言、人情を穿ち過ぎ、風俗に拘る事なれば、以来は万事濃くなく色気なども薄くするやう」という趣旨の申し渡しが劇場関係者に下された。 小団次は守田座で『船打込橋間白浪(鑄掛松)』の鋳かけの松五郎に出演中、体調を崩して自宅で静養中だったが、親友の黙阿弥にこのことを伝えられると、

と、文字どおりの憤死であったことを、黙阿弥(文中の「翁」)から聞かされた饗庭篁村が伝えている[4]。 辞世の句は「ほととぎす 見果てぬ夢を さましけり」。墓所は池上本門寺。 実子に大坂で活躍した初代市川右団次と、明治に活躍した五代目市川小団次、養子には明治の名優初代市川左団次と初代市川荒次郎がいる。 人物 性格は謹厳実直で、質素な服装を通し、道行く誰にでもきちんと被っていた笠を脱いで挨拶をした。楽屋でも渋面をして布団も敷かずに正座しつづけており、実子の行儀が悪いと横面を張り飛ばしたというほどであった。癇が強く、最期を早めたのもそのせいではないかと見られる。 少年時代から苦難を体験してきたので、自然と内向的な性向になった。 最期を看取った妻のお琴は「国定忠次の妾」であり忠次との死別後に遺産を受け取り上京した後に小団次に惚れて結婚したという[5]男勝りの女傑で、よく家をまとめ、夫の成功に尽くし息子たちを一人前の役者に育て上げた。小団次は帰宅するといつも舞台の鬱憤を家人にぶつけて八つ当りする。しかし面と向かって注意する事もできず、みなで困っていた。思い余ったお琴はある日、小団次の眼前で顔色ひとつ変えずに夫が大事にしていた鉢植えを叩き割る。さすがの小団次もこれには参り、すごすごと引き下がったという。お琴にはこうした女丈夫の逸話が多い。 出生の河津町見高神社には小団次、左団次、子団次寄贈の引幕と、小団次直伝と言われる三番叟が残る[3]。 脚注

関連項目 |

||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia