|

山川秀峰

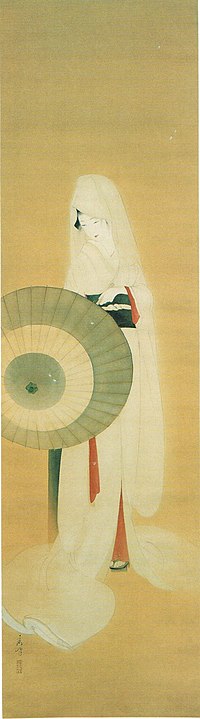

山川秀峰(やまかわ しゅうほう、明治31年〈1898年〉4月3日 - 昭和19年〈1944年〉12月29日[2])は、日本画家・版画家。本名は嘉雄[2]。美人画で知られる。 来歴生い立ち京都に生まれる[2]。鏑木清方及び池上秀畝の門人[2]。まず秀畝に師事し花鳥画を学んだ後、1913年に清方に入門し美人画を学ぶ。 画家として 1927年、長沢小輔の美術社より新版画「婦女四題」連作4点を随時出版、1928年には『新興版画選』と題して「美人八佳選」の第1回分を川瀬巴水の「日本新八景」とともに出版している。また同年の第9回帝展には「安倍野」(培広庵コレクション)を出品して特選となり[2]、1930年の第11回帝展には「大谷武子姫」を出品して再び特選に入選した[2]。1931年から帝展無鑑査[2]。ほかに渡辺版画店、西宮書院からも新版画の美人画作品を発表しており、これらは当時の時代模様を写したモダンな美人画であった。秀峰は伊東深水、寺島紫明と共に「清方門下三羽烏」と呼ばれた。 1936年には私刊により「をどり十題」を制作する。1939年に伊東深水たちと共に青衿会を設立し[2]、美人画の開拓に努めた[2]。最も清方の画風を受け継いでいたとみられるが、1944年12月29日に疎開先の神奈川県二宮町の別宅で死去[3]。墓所は大田区妙覚寺。 版画の作品は少ないが気品のある美人画を残した。代表作に「素踊」「序の舞」「羽根の禿」などがあげられる。木版画では「舞踊シリーズ」があり、そのうち、「さらし女」の構図が卓抜で印象的である。他には「赤い襟」「東京駅」「信濃路の女」なども優れている。また、雑誌『講談倶楽部』や『キング』の挿絵を描いている。 門人に五十嵐真穂、志村立美、小林秀恒、武藤嘉亭がいる。作家の山川方夫は息子。 作品日本画

新版画

ギャラリー

著書

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia