|

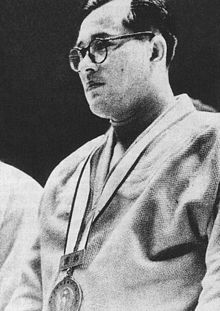

夏井昇吉

夏井 昇吉(なつい しょうきち、1925年10月19日 - 2006年9月13日)は、日本の柔道家(講道館9段)。 21歳で柔道を始めた晩学ながら第1回世界選手権大会や全日本選手権大会を制した。現役引退後は秋田県警警察官としての道を全うし、後には全日本柔道連盟評議委員や東北柔道連盟会長等を務めて柔道界の運営に携わった。 経歴秋田県男鹿市船川に生まれる[1]。幼少期から運動神経は抜群で、いわゆる“わんぱく坊主”として近所でもよく知られていた[1] 秋田工業高校入学と同時に、夏井の体格の良さ・足腰の強さに目を付けたラグビー部に勧誘され[1]、入部後はロックとして活躍した[2]。この頃の夏井は柔道の経験は無いが、体が大きいために柔道の試合には臨時選手として引っ張り出されたりもしている[3]。 太平洋戦争による繰上げ卒業後は、8ヶ月間小学校の教員を勤めた後に徴兵され、弘前の野砲連隊、東京の機械整備学校で過ごす[1]。半年間戦車の勉強をしたところで終戦[1]。 秋田に帰郷すると警察官教習所を経て1946年5月に秋田県警に警察官として着任。21歳で羽川益二郎7段のもと本格的に柔道を始める[2]。同期には後に皇宮警察の師範を務める佐藤哲也(当時3段)がおり、体格で下回る佐藤に相撲で転がされた事が、夏井が柔道を志すきかっけとなった[3]。稽古では強靭な肉体とスタミナ、そして天性の運動神経を武器に他の警察官達を圧倒し、1年3ヵ月後には講道館入門と同時に師範から署内格付けで3段位を許される[2]。 当時の署長であった早川信次郎の推薦により[1]、1949年に東京の講道館本部へ柔道留学。ここで工藤一三らの薫陶を受け[4]、「最大の努力を以って最善を尽くす」を信条に柔道漬けの日々を送り[5]、その技に一層の磨きをかける事となる。講道館入門時の夏井は醍醐敏郎ら日本トップレベルの猛者に全く歯が立たなかったものの[2]、努力によってみるみる力をつけ、同年から1951年まで東北管区の警察大会個人戦で3連覇を果たしたほか、全国警察選手権大会でも1950年は吉松義彦6段(鹿児島県警)に次いで、翌51年は湊庄市6段(徳島県警)に次いで、それぞれ準優勝を果たした[3]。また檜舞台となる全日本選手権大会では姿節雄7段や水谷英男5段らを下して注目を集めた。この頃の大会成績としては、全日本東西対抗試合で51年・52年と優秀選手賞、東北・北海道大会で52年・54年に個人戦優勝、全国警察大会で52~54年に個人戦3連覇を果たしたほか、とりわけ特筆されるのは54年の全日本選手権大会3位と翌55年同大会準優勝で、これらの成績により一気に日本のトップ選手に上り詰めた[3]。後に醍醐も夏井について、その上達のスピードと粘り強さを賞賛している[2]。

1956年の第1回世界選手権大会の代表選考会では決勝戦で醍醐を破り、日本代表に選出される。同年5月に蔵前国技館で開催された本大会では、1回戦3秒、2回戦8秒、3回戦44秒、準決勝戦8秒と秒殺を繰り返し、決勝戦まで4試合の合計時間63秒と圧倒的な強さで勝ち上がった[3]。決勝戦では、それまでに3度も全日本選手権大会を制していた大豪・吉松義彦を判定で破り、見事に初代世界王者の座についた。翌1957年の全日本選手権大会でもその勢いは衰えず、準決勝戦で山舗公義6段を、決勝戦では曽根康治5段を下して全日本初制覇を成し遂げる。 この優勝を以って夏井は大舞台からは退いたが、身長174cm・体重100kgという体躯から繰り出す内股、体落、大外刈を得意技とし[4]、また幼少時からラグビー選手時代の間に培われた足腰の粘り強さも持ち味であった[注釈 1]。 引退後は1960年10月から1961年12月までの約1年間オーストリアのウィーンで柔道を指導するも[2][3]、帰国後は柔道教師ではなく警察官としての道を全うし、県警本部教養課長や角館警察署・横手警察署で署長を歴任した[2][3]。夏井の信念である“文武両道”は現在も秋田県警で伝承されている[2]。1971年8段に列せられ、1992年には講道館創立110周年記念式典にて9段に昇段して赤帯を允許[5][注釈 2]。 また全日本柔道連盟の評議員や秋田県柔道連盟会長(1985年-2003年)を務め[1]、秋田県小学生選手権など地元の大会を開催したほか、全国女子体重別選手権(現・講道館杯)を3年連続で秋田へ招致するなど、地元の柔道発展に尽力した[1]。現在でも夏井の名を冠した「夏井昇吉旗争奪全県選抜柔道大会」が毎年夏に開催されている。晩年は、2001年より東北柔道連盟会長の重責を担う傍ら、多忙の合間をぬい趣味のゴルフにも興じていた[1]。 2006年9月13日の午前9時27分、入院していた故郷・男鹿市内の病院にて呼吸不全のため死去[2]。享年81。 主な戦績

脚注注釈出典

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia