|

地球温暖化の原因地球温暖化の原因(ちきゅうおんだんかのげんいん)では、地球温暖化の原因について述べる。 地球温暖化は、地球全体の平均気温の上昇を指す。これは現在の生態系に悪影響を及ぼすおそれがあると考えられている現象である、 概要現在の地球温暖化現象は、人間の影響が主な原因であるとの説が主流である。さらに、人間の影響の中でも、温室効果ガス濃度の増加の影響が大きいと考えられる事が多い。

『気候変動に関する政府間パネル』によって発行されるIPCCの評価報告書は、現在世界で最も多くの学術的知見を集約し、かつ世界的に認められた報告書であり、原因に関する議論が行われる場合も、これが主軸となっている。[要出典] 原因の研究と報告書地球温暖化の原因に関わる学術的な研究は、学問全般に同じく、研究者が論文を発表し、それが査読を経て認証されたものが基本的な資料となる。この膨大な量の論文や、研究を基にして作られた気候モデルによる計算の結果などをもとに、研究機関や国際機関が原因について検討を行い、報告書という形で公表する。この報告書が地球温暖化の原因を総合的に判断する材料となる。 報告書を発行するような機関としては、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が最も大規模で有力なものであるが、各国の研究機関などでも、独自に報告書を発表しているところがある。このほか、地球温暖化の研究者や研究機関が集まって地球温暖化の原因などの科学的議論を行う、世界気候会議などの枠組みがある。また、世界気象機関(WMO)で決定された世界気候計画(WCP)など、国際的な研究計画も立てられている。 IPCCによる評価結果 (これはIPCC第4次評価報告書からの抜粋である。) IPCC 第一作業部会(WG I)による報告書"The Physical Science Basis"(自然科学的根拠, AR4 WG I)が発行された。 この報告書は気候システムおよび気候変化について評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき、人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。 人為起源及び自然起源の気候変化要因各要因別の放射強制力の評価結果。正の値が大きいほど、地球温暖化を促進する効果が高い。最右端の人為的要因の合計に比べ、太陽放射の変化によるものは10分の1以下である。

近年の気候変化の直接観測の結果

古気候学的な観点

気候変化の理解と原因解析

今後の気候変化の予測結果

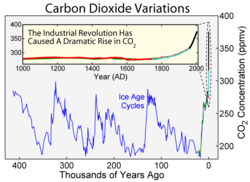

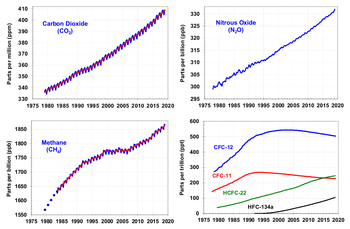

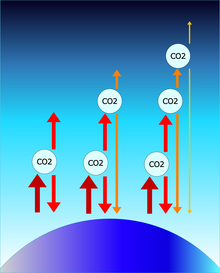

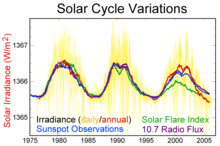

それぞれの原因が気候に与える影響に関しては、科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解度は比較的高いが、雲や太陽放射変化などの気候因子は理解水準がまだ比較的低い。また専門家の間で意見が分かれる事柄もあり、報告書にも「意見の一致度」として評価結果が記載されている。 影響要因としくみ 気候システムは、自然の内部的プロセスと外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的(自然)要因がある。その外部強制力としては、温室効果ガスやエアロゾルなどがある(気候変動の項目も参照)。 上記のIPCC第4次評価報告書では特に人為起源の二酸化炭素やメタンなどの影響量が大きいことが指摘され、これに関する科学的理解度や専門家の意見の一致度は高い。その他の温室効果ガスや影響要因の中には、科学的理解度が不足しているものや専門家の間でも意見が分かれる事柄も存在する。 温室効果ガス温室効果ガスは、主に二酸化炭素、メタン、代替フロンなどのことである。これら温室効果ガスは、太陽から流入する可視光の日射エネルギーを透過させて地表面を暖め、地表から放射される波長の長い赤外線を吸収しやすい性質を有している(温室効果)。そのため温室効果ガスが増加すると、地球に入る太陽放射エネルギーと地球から出る地球放射エネルギーとのバランスが崩れ、バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。  実際、温室効果ガスは現在の地球を平均約14℃の「温室」状態に保っており、それが存在しなければ地球の温度は現在よりも約30℃低くなり[6]、高等な生物が存在することが不可能になると考えられている。 温室効果ガスごとに地球温暖化への影響力は異なり、放射強制力で表される。二酸化炭素やメタンは環境中での寿命が長く影響力も大きいとされる一方、水蒸気のように相反する効果を併せ持つものもある。 水蒸気とオゾンを除いたほぼすべての温室効果ガスは、炭素原子を含む物質であり、温室効果ガスの濃度を考える上で、地球上での炭素循環のシステムを理解することが重要とされる。また複数の温室効果ガスを合算して取り扱う際は、二酸化炭素または炭素の量に換算する場合が多い。 温室効果ガスの排出と大気中の濃度 化石燃料の燃焼、セメント製造時の石灰石(およびドロマイト等)の焼成プロセス、土地利用の変化などによって、毎年約73億トン(2004年、炭素換算ベース。2000年、オークリッジ国立研究所による二酸化炭素換算の推計では230億トン。)の二酸化炭素が人為的に地球の大気中に排出されている。炭素循環全体を見ると、毎年約2,100億トンの二酸化炭素が自然界から排出され、約2,138億トンの二酸化炭素が自然界に吸収されている。この差分が人為的な排出の吸収分で、人為的な排出量のおよそ半分(35億トン)程度の二酸化炭素が、毎年大気中に増えていると考えられている[7]。 大気中の濃度は、1750年の産業革命が始まってから、二酸化炭素は31%、メタンは149%分増加(2001年、WDCGGによる)している。これは、氷床コアから得られた信頼できるデータが得られている過去65万年の間のどの時期よりも高い。二酸化炭素がこれよりも高い値を示すのは、間接的なデータであるが4千万年前までさかのぼるとされている。二酸化炭素濃度を最も長期にわたって実際に計測しているのは、マウナ・ロアの観測からであり、1958年に始まった。マウナ・ロアのデータでは年間平均値は315ppmから単調的に増加し(キーリングのカーブ)[8][9]、2015年には濃度は400ppmに到達したが[10]、南極でもほぼ同様の変化を見せている[11]。 火山など自然要因の増加も考えられるが、IPCC第4次評価報告書ではその影響量は人為的なものに比べて少ないとされている。これに対して異論を唱える者もいるが、学術的に広く認められてはいない(#懐疑論・異論の節を参照)。 二酸化炭素  二酸化炭素は温室効果係数が小さいながらも環境中での寿命が長いこと、地球放射スペクトルに対する吸収波長の重なりが大きいことから、放射強制力が大きいとされる。 人為的に発生する二酸化炭素量は、石炭を用いた火力発電や自動車の排気ガス、工場の排気など化石燃料の燃焼がもっとも多い。熱帯雨林を破壊する焼畑農業も主要な原因であると考えられている。また火山活動や山火事など、自然現象によっても発生する。2006年の国際連合食糧農業機関(FAO)の報告では、二酸化炭素の9%が畜産から発生しており、交通から発生するよりも多い[13]。 世界自然保護基金(WWF)は、2030年までに、最大でアマゾン熱帯雨林の60%が破壊され、この影響で二酸化炭素の排出量が555億トンから969億トンに増える可能性があることを報告した[14]。2006年の国際連合食糧農業機関(FAO)の報告では、伐採された森林の90%が放牧地へと転換されている[13]。 二酸化炭素は海中にも直接取り込まれ、降雨に溶け込み湖沼に流れ込み、最終的に海洋にも流れ込む。海中のサンゴに炭酸カルシウムなどとして海水含有分から取り込まれ、森林の木々の組成には大気中や地中の水分などから固定される。 この両者の固定されている炭素量は、人類による環境破壊や資源としての利用の結果、年々減少傾向にあり、そのことも、間接的にも人為的に二酸化炭素を増やす要因となっている。 人間の呼吸からも二酸化炭素は発生し、一人が1日に排出する二酸化炭素を約1kgとすると1年間に全人類が吐き出す二酸化炭素の量は約24億トンの計算となる。これは化石燃料の消費によって全世界から排出される二酸化炭素量の約9%に相当する。しかし、人間が体内に取り入れる炭素は、植物や植物を食べる動物などの食物から摂取する有機物からであり、元は植物が太陽エネルギーと二酸化炭素を利用して光合成によって生産したものである。よって人間の出す二酸化炭素はカーボンニュートラルとなる計算となる[15]。 なお、二酸化炭素の増加そのものが生態系に及ぼす影響も指摘されている(地球温暖化の影響#主たる報告書の概要を参照)。 メタン排出されるメタンガスは温室効果ガスの約16%占める。大気中に放出されるメタンの約40%が湿地やシロアリからなどの自然起源であり、60%が畜産や稲作、化石燃料採掘、埋め立て、バイオマス燃焼などの人為起源である[16][17]。地球上に排出または発生するメタンガスは、野牛や家畜の牛・羊などによる呼吸だけで25%を超え、他に肥料、天然ガスや水田、ゴミの埋め立て、化石燃料の燃焼などで年に2億5千万トンが放出されている。2006年のFAOの報告では、メタンガスの37%が畜産から発生しており、主に反芻動物の消化器官から発生している[18]。そのため現在、家畜においては、バイオテクノロジーによる飼料の開発が進められている。海底から噴出するメタンに限定するなら、単体のメタン同様、近年、海底内に大量に存在することが発見されたメタンハイドレートによる影響も、(発見されて間もないために調査不足ながら、)少なからずあるとの主張も出てきている(構造や生成原因などについては、メタンハイドレート参照)。深海部の平均水温が2-3℃上昇すると、海水に接しているメタンハイドレートが一気にメタンガスに変わり、メタンハイドレートの160倍以上のメタンとなるとされる。さらに、海底部の水温が上昇する環境下では、海水全体の温度が上昇し、二酸化炭素同様、メタンが水中に溶けきれず、空中に放出されてしまう。メタン単体は温暖化係数(電磁波の吸収率)が高く、温暖化現象を促進する。また、それがさらに海水温を上昇させ、ハイドレート融解に影響するといった形で、悪循環(正のフィードバック)にもつながるとされる。 メタンの赤外吸収のピーク波長は 7.6μm 付近にあり、水蒸気や二酸化炭素による赤外吸収がほとんどない窓領域と呼ばれる波長領域(8 - 14μm)に一部吸収が重なるため、微量ながらも温暖化効果は比較的大きいとされる。 一酸化二窒素一酸化二窒素(N2O)または亜酸化窒素と呼ばれる主要な温室効果ガスである。排出量は少ないが強い温暖化効果を持つ。海洋や自然土壌からの自然起源が約60%、農場での窒素肥料や家畜からの堆肥製造、バイオマス燃焼、化石燃料などの人間活動から約40%が排出される[16][19][20]。2006年のFAOの報告では、亜酸化窒素の65%が畜産から発生し、主に排泄物から発生する[18]。 水蒸気水蒸気の赤外線吸収量は二酸化炭素やメタンに比べると桁違いに大きい[21]。加えて地球では大気中に大量に存在する。なお大気中の水蒸気量は気温に大きく依存する。 その一方、水蒸気は地上付近で熱を奪って蒸発し、雲となって日光を遮るなど、温暖化を抑制する働きも併せ持つ。代表的な例としては、下記のようなものがある[22]。 このように水蒸気は温暖化に関して、互いに相反する作用を併せ持つ。このため、水蒸気の影響の評価には雲や降雨を含めた大規模な数値シミュレーションが必要となる。 (ここに水蒸気フィードバック、および暴走温室効果に関する記述が欲しい。ただし出典を付記すること) その他の温室効果ガス上記の他、パーフルオロカーボン類(PFCs)や六フッ化硫黄(SF6)なども強力な温室効果ガスである。 自然破壊による温室効果ガスの放出間接的に人類が関与している例として、環境破壊や水質悪化により海底に生息するサンゴが減少し、海水中の二酸化炭素が取り込めなくなり、大気中に大量に放出されるという問題もある。また、森林の伐採、焼畑農業による光合成の能力低下(成長に伴う細胞を構成する元素として取り込む炭素量の減少)による二酸化炭素量等、放出量や減少能力の潜在的低下が考えられている。 アルベドの変化地球に向けて放射される太陽放射の反射率の変化も、地球の気温に大きく影響していると考えられている。あらゆる物体は、受け取った光の一部またはほとんどを反射する性質を持っており、反射率が高い物体は、それに応じて吸収率や透過率も低くなる。白色に近い雲や雪氷(雪や氷河)の表面はアルベドが高いが、黒色に近い森林や暗色の土壌はアルベドが低い。 大気中や地球表面にアルベドが高い物体が増えると、地表の気温を決める地表付近の放射量が減り、気温が低くなる。IPCC第4次評価報告書によれば、現在の気候を1750年と比べると、雪上のすすの増加によって0.0 - 0.2W/m2の放射強制力が増加したのをはじめ、土地利用の変化によって0.0 - 0.4W/m2の減少、雲のアルベドの増加によって0.3 - 1.8W/m2の減少がみられた。 エアロゾル人為的に排出される他の汚染物質である硫酸エアロゾルは日傘効果を持っており、この効果は20世紀中盤の寒冷化に関係しているという意見がある[23]。 その他の影響要因太陽放射 太陽放射は周期的に変化しており、地球の平均気温にも影響を与えている。ただし、IPCC第4次評価報告書では近年の地球温暖化に対する影響量は人為的な要因に比べて10分の1以下とされる。 オゾンの減少と温暖化の関係(注:この節の内容は、IPCC第4次評価報告書の評価結果がまだ反映されていない可能性があります。) 「オゾン層を破壊する」という理由により使用禁止もしくは使用制限されたフロン系ガス(代替フロンを含む)も温室効果ガスであり、その放射強制力は0.34±0.03W/m2、もしくは温室効果ガスのトータルの放射強制力の14%[24]と見積もられている。ただし、オゾン層減少による地球温暖化への影響量はさほど大きくないとされている。 オゾン層破壊と地球温暖化の関係についてはいくつかの相反する影響が考えられている。

これについては、オゾンの減少は太陽放射をより通過させ対流圏を暖める効果と、寒冷化した成層圏が長周波の放射を減少させ対流圏を冷却するという、対立する効果がある。この結果、全体的に見ればオゾン層の減少によって寒冷化が進むことになる[25][26]、つまりオゾンホールには南極の温暖化を抑制してきたという一面もある[27]。南極のオゾンホールの縮小が、南半球の温暖化を加速する可能性があるとされる[28]。IPCCは「過去20年観測された成層圏のオゾンの減少は、表層対流圏システムでは負の強制力 となる」[29]と結論付け、その値はおよそ-0.15±0.W/m2と見積もられている。 また、フロンガスによるオゾン層破壊を防ぐために代替フロンであるハイドロフルオロカーボン(HFC)が使われるが、この物質には強い温室効果があることが分かり、アンモニアなどのノンフロンの冷媒を使うことが求められている[30]。 農畜産と食料システム 農林業・土地利用全体から排出されるGHGは直接排出量は総排出量(CO2換算)の約24%とされ、エネルギー利用で間接に排出量されるGHGは全体の0.87%に相当する。農畜産業および土地利用、貯蔵、輸送、包装、加工、小売および消費など食料に関わる全て合わせた食料システム活動からのGHG排出量は最大37%になるとされる[34]。この推定値は、農場内での農作物や家畜の活動からの排出量が9〜14%、森林破壊や泥炭地の劣化を含む土地利用や土地利用の変化からの排出用が5〜14%、サプライチェーン活動による排出量が5〜10%となっている[35]。供給側からの主な排出源は農畜産であり、農畜産業の中で反芻家畜の消化管内発酵が40%(CO2等価)、家畜糞尿が16%と農畜産業全体の56%と畜産が多くを占めている [36]。 農場内の作物及び畜産活動から年142+-42Tgのメタン(CH4)と年8.0+-2.5Tgの亜酸化窒素(N2O)を排出し、CO2排出量は森林減少および泥炭地劣化などの土地利用変化からは年4.9±2.5 GtCO2/年を排出している[35]。2016年の農畜産部門に関連しているのはGHG全体の21%にすぎないが、電力などエネルギー部門からの排出は、エネルギー利用効率の向上と再生可能エネルギー源への移行によって、ゼロにまで削減することが可能である。また人口増加や経済発展により食料生産量は増加すると予想され、また、農畜産は複雑で多様な生物的物理的プロセスのため削減することは困難である。そのため、必然的に農業部門のGHGの排出量割合が大きくなっていく[37]。IPCCによると農畜産と食料システムの排出量削減のために対処をしない場合、2050年までに約30-40%増加する可能性が高いとされる[35]。また、IATPの試算によると2050年には世界全体のGHGが51Gt(2016)から13Gtに減少する一方、畜産の排出量は7.14Gt(2016)から10.53Gtに増加し、全体の81%を占めるようになると予測している[38]。農畜産からの排出と吸収源は、地球規模の炭素と窒素の循環の一部である。したがって、農畜産部門の緩和可能性を最適化するためには、これらの循環と農業活動がこれらとどのように相互作用するかを理解することが必要である[37]。農畜産と食料システムは、地球規模の気候変動への対応の一つの鍵である。効率的な生産、輸送、加工などの供給サイドの行動と、食料選択の修正、食料ロスと廃棄物の削減などの需要サイドの介入を組み合わせることで、GHG排出量を削減し、食料システムの強じん性を高めることが可能だとされる[35]。 2021年には、食糧農業機関(FAO)の、持続可能な食料システムを維持するために、価格を歪め環境に配慮しない金融支援の問題に関する報告書の中で、農畜産への金融支援について、パリ協定の目標を達成するためには、特に高所得国において、世界の温室効果ガス排出量の14.5%を占める巨大な食肉・酪農産業への支援を転換する必要があり、低所得国では、有毒な農薬や化学肥料や、単一栽培への支援の転換が必要であるとしている[39]。 畜産 FAO(国際連合食糧農業機関)は、家畜生産に起因する温室効果ガス排出は、農業排出の3分の2(約65%)に達すると指摘して、増大する世界人口を賄う生産とゼロエミッションへの努力を強く求めている[40]。 世界全体では、腸内発酵と厩肥管理によって年間2.9〜5.3 GtのGHGが発生している。家畜の中でも牛が主要な発生源であり、家畜からの排出量の65-77%を占めるとされる。牛肉は、牛乳、豚肉、卵、すべての作物製品と比較して、タンパク質1 kg当たりを生産するのにGHGの排出量が最も多く非効率的であるとされる[35]。2018年10月、気候変動に関する政府間パネルはレポート「Global Warming of 1.5 ºC」の中で、「肉の消費量が健康ガイドラインより多い場合には、肉やその他畜産物の需要をターゲットにすることで、食品システムからの総排出量を減らすことができるという合意が高まっています。」[41]と述べるなど消費量を減らすことが求められている。 排出地域では、発展途上国の排出量が多い傾向にあり[42][43]、家畜の排出量のうち低・中所得国の家畜は反すう動物からの排出量の70%、単胃動物(豚や家禽のような反すう動物の消化過程をもたない動物)からの排出量の53%を占めており、これらの国では畜産物の需要が増加するにつれてGHGも増加すると予想されている[35]。南アメリカとカリブ海諸国は、年間1.3 GtのCO2を排出し、家畜からのGHG排出量の中で最も高い割合を占めている。一方で西欧と北米は家畜生産からのGHG排出量は0.6Gtと少ないが北米では家畜の排出量の3分の2が牛肉の生産に関連している[34]。 日本の家畜からは0.014Gt(消化管内発酵、家畜排せつ物等、家畜排せつ物 の管理 の合計)が排出されている[44]。また、1997年の研究では植物を食べる家畜(動物性たんぱく質)を育て、食肉生産する過程で使われる化石燃料(石炭・ガスなどで燃やすと二酸化炭素、窒素酸化物など発生させる)は、大豆などの植物性たんぱく質の生産過程使われる化石燃料より8倍多く必要とされるとの研究がある [45]。 GHG削減対策として、腸内発酵の抑制する技術により、世界全体で年間0.12〜1.18 Gtが削減でき、厩肥管理の技術開発により、世界全体で年間最大0.26 Gtである。これらの技術開発により2050年までに農畜産業からの排出の42%が緩和できる可能性を持っている[34]。 また、例えば野菜中心の健康的な食事に切り替えることで、土地部門からの排出量を世界全体で年間0.7〜8 Gt CO2e削減できる[35]。健康的で持続可能な食事の例としては、エネルギー消費の多い動物由来食品や、嗜好品的食品(甘味飲料など)の量が少なく、雑穀、豆類、野菜及び果物や、ナッツ及び種子が多く、炭水化物の閾値がある食事など。もし、世界人口の半数が肉からのタンパク質の量を1日60gに制限した食事をした場合、GHG排出量を2.2Gt削減することが出来るとされる[34]。2018年、Scienceに掲載された論文[46]によると各食品の二酸化炭素排出量を算出したところ、豆が0.4kg、牛乳1.6kg、卵2.1kg、家禽肉2.9kg、豚肉3.8kg、牛肉17.7kg(タンパク質50gあたり)という結果であった。また、乳製品は豆乳やライスミルク、アーモンドミルクと比較して約3倍の温室効果ガスを排出すると試算されている[47]。2016年のオックスフォード大学は「食肉消費を大幅に削減すれば、環境にも健康にもよく、温室効果ガスを最大3分の2削減、世界全体で約242兆円のコストを節約できる可能性があるという研究を発表した[48]。 また、代替肉(植物製品由来)、培養肉などが注目されているが[49]、IPCCは代替肉(植物製品由来)、培養肉、昆虫などの肉の類似品は、カーボンフットプリントや受容性が不確かであるとしている[35]。 食肉を大量生産をする食肉会社も問題とされ、2017年のランドマーク調査によれば、家畜を大量生産をする食肉会社大手のJBS、カーギル、タイソン・フーズの3大企業は、2016年にフランス全土よりも多くの温室効果ガスを排出したと試算した。大量生産大量消費ではなく小規模で適切な量の肉や乳製品を提供する持続可能なものへとシフトし、公的資金を小規模な事業の支援へ向けるべきだとしている[50]。 土地利用 森林とサバンナの食料及び飼料生産への開発転換は、2010年の食料部門からの全GHG排出量の19%(CO2換算2.67 Gt )に寄与した。自然の草原やサバンナは森林よりも開発が進んでいるが、そこには450Gtの炭素(地表に含まれる炭素の5分の1)を貯蔵してるとされる。それらの開発転換(森林減少、森林劣化、泥炭地転換、沿岸湿地転換)を減少さることで、年間4.6 GtのCO2削減が見込める[34]。 畜産の土地利用家畜の土地利用には、放牧地と飼料作物や飼料の生産に供される耕作地が含まれる。実際、畜産(放牧地と飼料作物の生産に使われる耕作地を含む)はすべての人為的土地利用の中で最大のものであり、その総面積は広大で2004年時点で全農地の70%であり[18]、2019年には77%まで拡大していおり、それは地球上の氷のない地表面の30%に相当する[51]。しかし、氷のない地表面の内41%が乾燥地帯であり、これらの土地の大部分は乾燥や低温によって作物を作るには不向であり、人もあまり住まないような土地である[52]。そこに世界の家畜全体の50%が存在しているとされる[53]。 耕作地水田からのメタン排出、泥炭地栽培からのCO2排出、肥料施用からの亜酸化窒素 (N2O)排出を含めたGHGは年2〜3 Gt(CO2換算)と推定される。その3分の2は泥炭地の劣化に関連したものであり、次い多いのが合成肥料からのN2O排出、次に水田からのメタン排出である。アジア地域からの排出は多くとくに、インド、中国、インドネシアから多く排出されており、世界全体の耕作地からの排出量の約50%を占めるとされる[35]。 また、土を耕すことでも温室効果ガスの排出に違いがあり、耕した土壌は、耕さない土壌よりも地球温暖化への寄与率が20%大きくなるとされる[34]。 水産水産養殖と漁業からの排出は2018年は年0.58Gt(CO2換算)に相当するとされ、その3分の2が水産養殖からの排出であり、3分の1が漁船の燃料使用によるものだとされる[35]。 食品ロス食料のロスと廃棄物の合計は、生産された食料総量の約15〜30%、排出されるGHGは年4.4 Gtで世界の総排出量の8〜10%に相当する[35][42]。 解析手法人類の活動の影響量、および将来の温暖化の影響に関する予測は、超長期を対象として地球全体の大気や水の状態を計算する必要があり、膨大な計算量を必要とする。 気候モデル(注:この内容は未整理です。最新のIPCC第4次評価報告書の評価結果も、反映されていない可能性があります) 温暖化の研究ではコンピュータモデルを用いた気候研究が行われている。使われるモデルは、実際の気候変化(季節変化や北大西洋振動、エルニーニョなど)の観測事実とシミュレーション結果が良く一致するものが使われる。これらの全てのモデルの結果が、温室効果ガスの増加は将来的に気候を温暖にするであろうと示している。しかし、温暖化の程度予測はそれぞれのモデルによって異なり、これは雲についての評価の違いなどが反映していると思われる。 気候モデルは第4次報告書でも用いられ、1980 - 1999年と比較した2090 - 2099年の世界平均地上気温は1.1℃から6.4℃上昇すると予想している。また、気候に対する放射強制力として働く(自然原因および人為的な)様々な要素をシミュレーションした結果を、これまで実際に観測されたデータと比較することによって、近年の気候変化の原因を推測することも出来る。最新の気候モデルでは、過去1世紀の地球規模の気温の観測データとよく一致する結果が得られた[54]。これらのモデルでは、1910年から1945年頃に起こった温暖化が自然の変化なのか人類の影響なのかは明らかに示されてはいない。しかし、1975年以降の温暖化は人類が排出した温室効果ガスの影響が極めて大きいものであると示唆している。 第3次報告書による将来の気候変動は次のシミュレーション結果にもとづいて見積もられている。 全ての結論は、GCM(全球気候モデル)を使って数百km以上のいくつかのスケールに適用したシミュレーションにもとづいている。それぞれの気候変動シミュレーションは1990年から2100年の期間にわたって行い、温室効果ガス濃度の変動と硫酸エアロゾル排出の直接影響の変動の様々な予想によるシナリオ全体の幅にもとづいている。 沢山あるモデルのうちで数少ないAOGCM(大気-海洋結合モデル:atmosphere-ocean coupled general circulation model)ではオゾンによる影響や間接的なエアロゾルの影響も考慮している。ほとんどのモデルでは、重要視されていない強制力やまだよく分かっていない強制力、例えば陸上表面の変動や、黄砂などの土壌粒子、ススなどなどについては全く考慮されていない。また、AOGCMシミュレーションであっても、太陽放射強度や火山灰濃度の変動などは考慮されていない。なお、AOGCMシミュレーションは計算機資源に対して複雑すぎてほとんど行えなかったため、結論はずっと単純なモデルにもとづいて見積もられた。したがって、結論はAOGCMによるものとはやや異なっている。 結論には使われなかったAOGCM実験では次のようになった。全球平均の表面気温(SAT)が、1961年から1990年までの平均と比べて2071年から2100年までの平均の変化では、SRES(Special Report on Emissions Scenarios)草案のA2シナリオで+3.0℃(-1.7, +1.5)、SRES草案のB2シナリオで+2.2℃ (-1.3, +1.2) となった。 シミュレーションに、地球が持っている二酸化炭素を吸収する能力(炭素固定能力)を加えると、化石燃料からの二酸化炭素の排出が増加するにつれ大気中から吸収源(陸上生態系や海洋)への吸収能力が減少し、その結果、気候の変化が急激にあらわれ予想を超える温暖化を招くという結果が示される。しかしこのモデルでは、気候変化は水理学的及び生態学的な影響で相殺されて結果的に小さくなるため、21世紀の終わりの温暖化速度はまだ小さいとしている[55]。 他にも、温暖化によってツンドラの溶解が進み永久凍土や氷クラスレートに大量に含まれている強力な温室効果ガスであるメタンを放出させ、更に温暖化を促進するというメカニズムが考えられている[56]。 雲に関するモデルが進歩しているにもかかわらず、これの取り扱いについてが現在のモデルにおける不確かさの一番の要素となっている。現在でも議論中のものとして、間接的かつ重要な要素である太陽放射量の変化のフィードバック効果を気候モデルにどう取り入れるかという問題もある。さらに、これらの全てのモデルは、コンピューターの能力に限定されるので、小さな規模の気象現象(例えば嵐やハリケーン)を見落とす可能性もある。しかしながら、これらの制約を除いても、IPCCでは気候モデルは将来の気候の推定に適した手法として有用であると見なしている[57]。 2005年12月、Bellouin他は雑誌ネイチャーに、空気中の大気汚染物質が持つ日射の反射効果(日傘効果)が従来考えられている2倍あり、実際の温暖化の何割かがそれに隠れされていると述べている[58]。この説では、従来のモデルは温暖化を過小評価している危険性が指摘されている。 懐疑論・異論→詳細は「地球温暖化に対する懐疑論」を参照

前述のように、原因の解析には不確実性が伴う。このような不確実性などを理由に、近年の温暖化は人類の活動が原因とは証明できないとの主張や、陰謀であるとの主張も存在する。 出典参考文献

関連項目脚注

外部リンク |

![農業林業その他土地利用(AFOLU)由来の温室効果ガス(GHG)の正味排出量及び除去量(CO2換算)。農業由来の温室効果ガス(GHG)の排出源別排出量(CO2換算)[32][33]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%A5%AD%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8.png/150px-%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%A5%AD%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8.png)

![農業林業その他土地利用(AFOLU)由来の温室効果ガス(GHG)の正味排出量及び除去量(CO2換算)。農業由来の温室効果ガス(GHG)の排出源別排出量(CO2換算)[32][33]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%8E%92%E5%87%BA%E6%BA%90%E5%88%A5CO2.png/150px-%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%8E%92%E5%87%BA%E6%BA%90%E5%88%A5CO2.png)