|

右繞右繞(うにょう、右遶とも、梵:pradakṣiṇa, प्रदक्षिण, or Parikrama, परिक्रम、巴:paddakkhiṇa)とは、古代インドを起源とする敬意の表明や崇拝のやり方である。 敬意の対象を中央にし、周りを時計回りに巡る事を特徴とする[1][2]。常に右肩を中央に向けることが基本となる。 一例インドにおいては、ヒンドゥー教やジャイナ教に受け継がれ、広く行われている。また、仏教と共に広くアジアに伝わり、日本でも仏教儀礼の中で行われている例がある。 右繞する時の道筋を遶道 (繞道とも) と言う。古代インドの寺院(チャイティヤ)や塔(ストゥーパ)などの敬意を表すべき建築物には周囲に通路が設けられ、遶道として使われた。敬意の対象が、山や寺院群や街のような広大なものである場合、遶道は長大となり、数十kmに及ぶ例がある。 古代インド古代インドでは、ヴェーダ学生は聖火を右回りしていた。また、右脇を貴人に向けてその周りを三度まわって敬意を表したり、軍隊が凱旋したときに城壁を三度回ってから城内に入ったりしていた[2]。右繞は、ヒンドゥー教に受け継がれ、仏教やジャイナ教[2][3]にも取り入れられた。  仏教仏教経典においても、しばしば尊敬すべき方に面会した人や天が、敬意のしるしとして右繞する。パーリ仏典[4][5]や、大般若波羅蜜多経[6]、妙法蓮華経[7]、無量寿経[8]などに例がある。特に、「右繞を三回行うこと」を漢文では、右繞三匝(うにょうさんそう)と表現する。

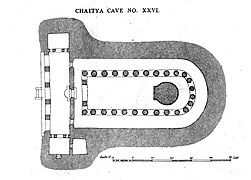

寺院やストゥーパ等の仏教建築には、右繞のための道(遶道)が設けられる例がある。独立したストゥーパの周りに段を設け欄盾[12]で囲んだ遶道や、石窟寺院や独立寺院のチャイティヤにストゥーパを中心にした半円形の後陣を設け遶道の一部とした例がある。

今日の日本の仏教でも、法要に際して仏堂や仏像のまわりを僧侶が列をなして読経しながらの右繞や、葬儀に際して棺のまわりを三回まわる右繞が行われることがある[1]。ただし、葬儀に際しては逆に棺を左まわりに三回まわすことも行われた。[13]。 左右の混乱インド発祥の仏教が、中国を経て日本に入る過程で、敬意を表する際に回る左右の向きについて 混乱があった様子がうかがわれる。[14] その理由として[15]、

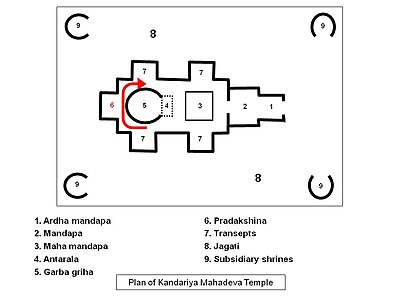

等が言われている。 ヒンドゥー教もちろん右繞は、ヴェーダの系譜につながるヒンドゥー教でも行われている。 通常、ヒンドゥー教では、右繞はプージャ(伝統的な礼拝) の終了後、神に敬意を表した後に行われる。右繞はディヤーナ(禅定) とともに行われるべきだとされている。 ヒンドゥー教での右繞は、崇拝に不可欠な部分であり、祈りの象徴として、寺院の神々・神聖な川や丘・時には複数の寺院のまわりで行われる[21][22][23]。 ヒンドゥー教の寺院建築には、さまざまな遶道が含まれている[24]。本尊を囲んだり、より広く同心円状に広がったものが多いが、非同心状の遶道もしばしばある。右繞は神聖な菩提樹、トゥルシ(インドのバジル植物)、アグニ(聖なる火)の周りでも行われる。[25][26] 特にアグニの右繞は、ヒンドゥー教の結婚式で行われるサプタパディという儀式の中で七回行われる[27][28]。

長大な遶道遶道のうちには、村や町や都市全体を覆う長大なものがある[22][29]。たとえば、ヒンドゥー教の聖地ヴァーラーナシーの主な遶道は同心円状に五重となっており、大きなものは半径がおよそ15km(5クローシャ)以上になる[30]。 最も過激な遶道は、チベットの神聖なカイラス山のまわりにあり、標高は4,600mから5,500mにわたる長さ約52kmの山道である。仏教徒の中にはこの遶道を数週間かけて一歩ごとに五体投地してまわる巡礼者も少数ながらいる[31][32][33][要出典]。ヒンドゥー教徒やジャイナ教徒もこの遶道を右に回るが、ボン教徒は、左に回る。[34]

関連項目脚注

|

Portal di Ensiklopedia Dunia