|

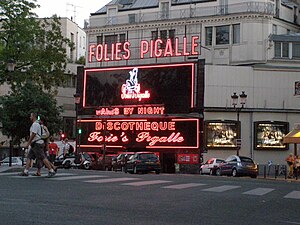

利用者:MegevandBesancon/翻訳作業場(Pigalle (quartier parisien)の22 novembre 2013 à 00:41版の翻訳)  ピガール地区(仏: Pigalle (quartier parisien))は、パリの9区と18区にまたがって所在する地区である。地区の中心にはフランスの彫刻家、ジャン=パチスト・ピガール(1714-1785)(fr:Jean-Baptiste Pigalle)の名に因んだピガール広場(fr:place Pigalle)がある。 パリの観光名所のひとつとして知られている。モンマルトルの丘を上方に臨み、地区内にはエロティズム美術館(fr:musée de l'érotisme)(エロティズム美術館オフィシャルページ(日本語))が設立されている。売春街としても有名で、アダルトグッズショップ、ナイトクラブ、キャバレーが数多く点在する。地区に拠点を置く主な劇場およびキャバレーでは、特にムーラン・ルージュが世界的に有名である。

現在では、ギター、キーボード、録音機器などの専門街としても知られ、主にクリシー大通り、ヴィクトール・マセ通り、ドゥアイ通りに販売店が密集する。 周辺のメトロの駅には、地区と同名のピガール駅があり、2番線と12番線が通る。 歴史 売春街としてのピガールの歴史は、1881年にロドロフ・サリス(fr:Rodolphe Salis)がキャバレー「ル・シャノワール」(fr:Le Chat noir)をロシュシュアール大通り(fr:boulevard Rochechouart)84番地に開店したことに遡る。当時、ロートレックの友人で彼の絵画にも描かれたアリスティド・ブリュアン(fr:Aristide Bruant)が歌手としてキャバレーに勤めており、彼を中心にボヘミアン社会が形成されていった。1885年にブリュアンがキャバレーの経営を受け継ぎ、ヴィクトール・マセ通りへと店を移転させ、名前を「ル・ミルリトン」と改めた。同年10月、ニューカレドニアで終身刑の宣告を受け、1880年に大赦されたマキシム・リスボンヌ(fr:Maxime Lisbonne)が「ラ・マルミット」を創設し猥褻劇を上映した。また、彼はストリップを発明し、劇場「ル・ディヴァン・ジャポネ」で上映した。 1889年、キャバレー「ル・ムーラン・ルージュ」がモンマルトルの丘のふもとに建設された。ほどなくして、キャバレー周辺に次々とレストランやバーが作られるようになり、ムーラン・ルージュはサン=マルタン門(fr:porte Saint-Martin)やサン=ドニ門(fr:porte Saint-Denis)周辺の歓楽街の客層を少しずつ獲得していく。熱心な客はこれらの歓楽街やキャバレーをはしごした後、更にロシュシュアール大通り80番地の劇場「レリゼ・モンマルトル」へと繰り出すのであった。ロートレック、ピカソ、ゴッホ、モーリス・ヌーモン(fr:Maurice Neumont)、ダリといった画家が、この地区を描いた。 1910年頃、ピガール地区とモンマルトル地区の「ならず者」たちがたむろする場所となり、ピガール広場、「ラ・ヌーベル・アテヌ」(La Nouvelle Athènes)、「ラ・ケルメス」(La Kermesse)、「ル・プチ・マキシムス」(Le Petit Maxim's)、「ロムニビュス」(L'Omnibus)といったカフェは、連夜女を求める人々で賑わった。その中には売春業者もいて、若い女性を見つけては売春宿まで引っぱり住まわせた。彼女たちの中にはアルゼンチンやアメリカに売られる女性もいた。ギャンブル台がいたる場所に設置され、偽カードを用いるプロギャンブラーで蔓延った。 1918年にアルコールと照明に関する規制が敷かれ、21時以降営業できるのは売春宿のみに限られるようになる。以降、売春宿は裏組織の掌握下におかれることになる。1930年代には、ピガール地区は本格的な裏組織の拠点となり、ブランシュ広場、ピガール広場、周辺の路地にはバーが軒を連ねるようになり、連日取引が行われた。売春宿は9区に集中し、177の店舗で2千人の女性が働いているとされ、路地には5メートルおきに売春婦が立ち客引きを行っていた。 売買業者の顔役はブランシュ広場のブラッスリー「グラッフ」(Graff)やカフェ「カフェ・ドゥ・ラ・プラス・ブランシュ」(Café de la Place Blanche)にたむろし、その地下には彼らの元で働く斡旋業者が潜んでいた。これらの店の他にも、「ル・ラ・モール」(Le Rat mort)、「ル・ピガール」(Le Pigall's)、「ル・モニコ」(Le Monico)なども彼らの集会所となっていた。当時流行していたナイトクラブとしては、クリシー大通り26番地の「ル・プチ・ジャルダン」(Le Petit Jardin)や、「タイチ」(Thaiti)などがある。ジョセフィン・ベーカー、デューク・エリントン、アーネスト・ヘミングウェイ、パブロ・ピカソ、ジョン・スタインベックといったアーティスト、芸術家、文化人らも足繁くこれらの店に通っていた。ピガール通り66番地の「ブリックトップス」(Bricktop's)は、1930年代の最も有名なジャズ・キャバレーのひとつであった。 1932年になると、コルシカ出身のグループとパリのグループとの間で抗争が起こるようになった。キャバレー「ランジュ・ルージュ」(L'Agne rouge)、「ラ・ブル・ノワール」(La Boule noire)、「ゼリーズ」(Zelly's)ではメンバーの暗殺が行われ、当局の取り締まりが相次ぎ店舗閉鎖にまで至った。第二次世界大戦直前には、ヘロインが大量に出回り、バーやレストランで取引が行われた。売買を取り仕切っていたメンバーには、ジョゼフ・ロッカ=セラ(Joseph Rocca-Serra)、ヴァンソン・バテスチニ(Vincent Battestine)、アンドレ・アントネリ(André Antonelli)らがいる。 La Seconde Guerre mondiale et l'Occupation allemande n'apportent pas beaucoup de changement aux affaires des truands du quartier. Les cercles privés, les tripots clandestins, les cabarets, les dancings, les boîtes de nuit et les bordels continuent à recevoir de la clientèle. Les membres de la Gestapo aiment se retrouver place Pigalle, au Dante et au Chapiteau, et rue de Pigalle, au Chantilly et à L'Heure Bleue. À la Libération, la nouvelle loi Marthe Richard interdit désormais en France les maisons closes, mais cette décision ne fait pas disparaître la prostitution. Les prostituées se retrouvent dans la rue ou travaillent dans les hôtels de passe. À la fin des années 1950, la bande des Trois Canards, de nom du bar qui leur servait de quartier général, rackettent les hôtels de passe et les filles qui y travaillent. Les bars les plus courus sont Le Charly's et Le Petit Noailles. Dans les années 1960, de nombreux hôtels de passe sont poursuivis pour proxénétisme et leurs propriétaires sont obligés peu à peu de les fermer. Le nombre de prostituées diminue de même, cependant le quartier reste très populaire pour faire la fête avec ses fêtes foraines, ses baraques de striptease et ses bars à hôtesses. Dès le début des années 1970, avec la libération des mœurs, les premiers cinémas pornographiques s'installent, les boutiques de sex-shops se multiplient ainsi que les salons de massages, et les premiers live-shows apparaissent, dans lesquels des couples font l'amour en public. Subsistent aujourd'hui notamment quelques bars à hôtesses réputés pour être des attrape-touristes. 関連映画

参考文献

サン=ジェルマン=デ=プレ大修道院は、パリにかつて存在した修道院のひとつで、現在のパリ6区にあった。創建は6世紀のキルデベルト1世の治世。 修道院はフランス革命時に閉鎖され、以来改修されていない。かつて大修道院付付属教会として使用されていた教会は、1801年のコンコルダ(政教条約)により小教区教会となり、「サン=ジェルマン=デ=プレ教会」と呼ばれるようになった。 歴史 Époque romaineAvant la fondation de l'abbaye, il existait déjà à l'époque romaine, un temple probablement dédié à Isis, alors appelé Locotice, qui assurait l'immortalité aux initiés. Ce lieu de culte profitait d'une position légèrement plus haute qu'aux alentours (un "mamelon" aujourd'hui invisible car en partie arasé) à l'abri des crues annuelles, car ce temple se trouvait alors le long d'une route allant vers l'ouest qui longeait la Seine à bonne distance (grosso modo à la hauteur du boulevard Saint-Germain), hors des zones humides connues au Xe siècle sous le nom de « Clos de Laas ». Cette voie rejoignait ensuite le passage du fleuve par ce qui est aujourd'hui la rue Saint André des Arts[1]. Haut Moyen Âge (500-987)L'époque mérovingienne (481-751) : la fondationAfin de glorifier la tunique de saint Vincent et une croix d'or de Tolède, reliques ramenées de Saragosse à la suite d'une expédition en 542 contre Amalaric roi des Wisigoths qui persécutait son épouse chrétienne Clothilde, Childebert Ier, fils de Clovis et roi mérovingien, fit construire une basilique qui fut placée sous le double vocable de saint Vincent et de la sainte Croix. Il fera également un donation des terres du « clos de Laas » à cette dernière en 553. Elle fut consacrée vers 558 par l'évêque de Paris, Germain, ancien moine de l'abbaye Saint-Symphorien de Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire) dont-il fait venir les moines[2] en 543. Dans une charte du 6 décembre 558, Childbert Ier annonce « J'ai commencé de construire une église », ce qui permet de dater la fondation du monastère aux environs de 557[3]. Le souverain mérovingien y fut inhumé le 23 décembre 558 entre les 2e et 3e piliers sud[4], puis, à sa suite, plusieurs membres de la famille royale des Mérovingiens de Paris : Chilpéric Ier en 584, Frédégonde en 598, Clotaire II en 628, Childéric II en 673 et son épouse Bilichilde, morte en 679[5]. Les corps, entourés d'un suaire ou vêtus, furent déposés dans des tombeaux placés dans le chœur des moines ; ainsi, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés fut, avant l'abbaye de Saint-Denis, et après celle de Sainte-Geneviève, nécropole royale. L'évêque Germain, lui, avait été enterré dans la chapelle Saint-Symphorien, à côté de l'église le 28 mai 576 alors qu'il avait fait don de son alleu de Bitry[6]. Dès le VIe siècle un monastère s'installa à côté de l'église. À partir du VIIe siècle le nom de Saint-Germain fut associé à celui de Saint-Vincent. カロリング朝 (751-987)En 756, en présence de Pépin le Bref et de son fils Charles, futur Charlemagne, le corps de saint Germain est transféré de la chapelle Saint-Symphorien dans l'église même, derrière l'autel principal, en raison de l'affluence des pèlerins qui venaient lui rendre hommage. L'importance du cimetière, mis au jour à côté de l'église en 1876[7], s'explique aussi par ce désir de rapprochement de la sépulture de Saint-Germain[5]. L'église est désormais uniquement connue comme Saint-Germain-des-Prés. L'abbaye, largement et richement dotée de terres à cette période (le polyptyque d'Irminon, rédigé autour de 823-828, en donne une idée), est assaillie à plusieurs reprises par les Normands dès 845, puis en 856 et n'est sauvée du saccage que contre le paiement d'une importante rançon[5]. Mais en 861, un incendie détruit l'abbatiale. Restaurée en 869, elle est à nouveau occupée par ceux-ci lors du siège de Paris (885-886), dont le déroulement nous est connu par le récit qu'en fit un moine de l'abbaye, Abbon de Saint-Germain-des-Prés. Les bâtiments sont pillés, saccagés, puis brûlés, marquant la destruction de l’œuvre de Childebert[5]. Les reliques de Saint-Germain, mises plusieurs fois à l'abri des murailles de Paris, retrouvent leur place en 888. Bas Moyen Âge (987-1500)L'époque des Capétiens directs (987-1328)L'abbé Morard rebâtit l'église et sa tour vers l'an mil : cette dernière était expressément mentionnée dans son épitaphe, conservée dans l'église actuelle, mais la date de la nef est contestée. En même temps que le clocher-porche, deux tours encadrent le chevet : elles sont quasiment détruites au XIXe siècle. La règle bénédictine de Cluny est introduite en 1024[8]. En 1124 un concile réuni par Suger se tient en l'abbaye pour trancher la revendication de l'Abbaye Notre-Dame d'Argenteuil. Au XIIe siècle, le chœur de l'abbatiale est démoli et remplacé par un sanctuaire gothique à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Il est dédicacé le 21 en présence du pape Alexandre III et de nombreuses personnalités (Jean II (archevêques) de Tolède[9], Humbauld évêque d'Ostie), événement rapporté par l'abbé Hugues de Monceaux; la porte (occidentale) qui vit l'entrée du pape portera alors le nom de porte papale. De 1227 à 1273, quatre abbés rebâtissent de nouveaux bâtiments, de style gothique : cloître, réfectoire, salle du chapitre et dortoirs, ainsi que la chapelle de la Vierge, que l'on doit à l'architecte Pierre de Montreuil, élevée entre 1245 et 1255[5] qui y fut inhumé. De nombreux conflits opposèrent l'abbaye et l'Université au sujet de l'appartenance du Pré-aux-Clercs, en 1179 puis Philippe III de France ordonnera l'arasement de deux tours qui en fermaient l'entrée[10] en 1278 au sujet du Pré-aux-Clercs. Les abbés se fondant sur une Bulle pontificale de 1107 donnant le droit d'interdire l'entrée du monastère et la reconnaissance par Alexandre III (pape) lors du Troisième concile du Latran les privilèges comme le port de la mitre et des ornements pontificaux. L'abbaye a des droits de justice avec son pilori, sa prison et son gibet qui sont attestés par la pendaison de faux monnayeurs qui furent pris et pendu sur ses terres en 1256. L'époque des Valois directs (1328-1500)L'abbé Richard de Laître fait réparer l'église[11] et fortifier le monastère. En 1368, le roi Charles V fait rénover les fortifications de Paris (la partie droite de la rive dite : enceinte de Charles V) par un fossé, il demande que l'abbaye fasse de même. Entre 1408-1410, Guillaume III L'Évêque fait renouveler le lutrin et le mobilier du chœur[12], mais aussi une châsse en vermeil pour saint Germain par les orfèvres Jean de Clichy, Gautier Dufour et Guillaume Boey[13]. En 1418 la porte de Bucy est livrée au parti des Bourguignons. Le roi Louis XI octroie le développement d'une foire de St-Germain ayant autant d'importance que celle de St-Denis en 1483[14]. 近代(16〜18世紀)thumb|right|350px|Palais abbatial construit au XVIe siècle. Une nouvelle dissension avec les écolâtres en 1533 fut durement réprimée, le 20 mars 1557 sur le Pré-aux-Clercs, l'un d'eux fut brûlé en cette même année, le maître autel fut remplacé par un sculpté par Antoine d'Artois[15], les deux cloches fêlées sont descendues. La peste sévit en ville en 1561, le roi Charles IX, sa mère Catherine de Médicis et la cour trouvèrent refuge en l'abbaye. En 1586, le cardinal abbé Charles de Bourbon fait bâtir par Guillaume Marchant, le palais abbatial en brique et pierre (5-7 rue de l'Abbaye). Henri IV s'empara à deux reprise de l'abbaye pour en faire son observatoire sur Paris en 1590, l'abbé fit partie de ceux qui aidèrent à la conversion du futur roi. À partir de 1631, l'abbaye devient l'un des principaux centres intellectuels de France : c'est la date à laquelle la congrégation de Saint-Maur fait de Saint-Germain-des-Prés son abbaye-mère. Les mauristes rénovent la science historique en lui imposant plus de rigueur dans la lecture des sources : dom Jean Mabillon, dom Bernard de Montfaucon comptent parmi les plus grands historiens de leur temps. Ils rassemblent à l'abbaye une très riche bibliothèque, tant d'imprimés que de manuscrits. Le XVIIIe siècle est marqué par le "règne" de Louis de Bourbon-Condé (1709-1771), comte de Clermont, prince du sang, cousin germain et filleul de Louis XV. À la mort en 1737 d'Henri III de Thiard, cardinal de Bissy, évêque de Meaux et abbé depuis 1715, l'abbaye et tous les biens en dépendant se trouvaient dans un bien triste état. À sa prise de possession en septembre, le comte de Clermont fait procéder à un état des biens de la manse abbatiale - à ne pas confondre avec la manse conventuelle relevant des religieux. Les réparations sont estimées à la coquette somme de 132,669 livres !  Le comte confie les réparations à son architecte Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711-1778), petit-fils de Jules Hardouin-Mansart. On se porte en priorité sur les restaurations et remaniements intérieurs du palais abbatial. Il semble que le bâtiment n'avait pas connu de tels travaux depuis ceux du cardinal de Furstemberg en 1690 ! Mansart de Sagonne réhaussa l'ensemble des pièces, entrainant la disparition des poutres et solives du XVIe siècle, remplaça les sols de pierre par des parquets, orna les salons de boiseries, cheminées et corniches rocailles, disposa en partie des croisées à petits carreaux au lieu et place des anciennes croisées à meneaux. Il modifia enfin la totalité de la distribution des 2e et 3e étages, rebâtit entièrement le logis en retour, à droite, sur la cour principale et ravala la totalité des façades et cheminées. Une partie des décors intérieurs étaient encore visibles au XIXe siècle. Le palais connaitra une nouvelle restauration radicale en 1978 par l'architecte Raymond Simounet. Mansart de Sagonne fut également chargé de la restaurations des autres biens de la manse dont les bâtiments de la foire et du marché saint-Germain, et surtout des château et jardins de Berny (Hauts-de-Seine ; détruit), résidence d'été des abbés depuis la fin du Template:XVIIe, réalisation de son arrière-arrière-grand-oncle François Mansart (1598-1666). Commencés en 1737, les travaux sur la manse abbatiale furent achevés en 1741. C'est vers cette date que l'architecte quitta le service du comte de Clermont pour celui du roi avec la cathédrale Saint-Louis de Versailles. À la mort du comte de Clermont en 1771, Louis XV, suivant son droit de régale, décida de ne pas nommer de nouvel abbé. Il se réserva les revenus de l'abbaye et confia la gestion de ses biens à son administration des Économats. La situation demeurera ainsi jusqu'en 1774, date de l'arrivée de Louis XVI sur le trône et de la nomination de Charles-Antoine de La Roche-Aymar, qui sera le dernier abbé de Saint-Germain-des-Prés. À sa mort en 1777, l'abbaye retombe entre les mains des Économats. La situation perdurera jusqu'à la Révolution, la monarchie souhaitant profiter de ses revenus en cette période de difficultés budgétaires. フランス革命À la suite de la suppression des communautés monastiques, l'église est fermée le 13 février 1792 et les bâtiments monastiques sont vendus comme Bien national par adjudication à M. Ledoux pour la somme de 8,120 Livres. Les précieux manuscrits de la bibliothèque de l'abbaye sont dispersés : une bonne partie sera rachetée par le diplomate russe Piotr Doubrovski[16]. La plupart des tombeaux mérovingiens sont détruits, ainsi que le baldaquin du maître-autel (conçu par Oppenordt en 1704), et la grande châsse-reliquaire en vermeil de saint Germain de 1408 est fondue. Une raffinerie de salpêtre fonctionne dans l'église de 1794 à 1802, l'armée installe une réserve de charbon et une fonderie de canons de fusils. La chapelle de la Vierge est rendue au culte par un décret du 31 mai 1795 mais l'église ne l'est qu'en 1803 de par la destruction de la chapelle en 1802. 現代(19〜20世紀)En 1824, l'architecte Étienne-Hippolyte Godde restaure l'autel avec les marbres du tombeau du connétable Anne de Montmorency[17]. De chaque côté du chœur, on peut voir deux masses carrées, s'arrêtant à la naissance de la voûte : c'est la base des deux tours, construites au XIe siècle; elles ont été détruites en 1822 par Étienne-Hippolyte Godde, sous Louis XVIII, « par économie », afin d'épargner les frais de leur restauration; et si on les a laissées subsister dans leur partie inférieure, c'est qu'elles ont paru nécessaires comme appui de l'église. Les vestiges de l'abbaye ont fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 26[18]. La chaire de marbre dessinée par Quatremère de Quincy est réalisée par Godde en 1827, l'année suivante François-Joseph Heim peint la nouvelle chapelle de la Vierge. Hippolyte Flandrin participe plutôt dans le chœur puis dans la nef et des cartons pour les vitraux de 1856 à 1861. Victor Baltard participe à la rénovation en faisant sculpter des chapiteaux pour la nef, ouvrir des baies et restaurer le clocher-porche, ceci entre 1848 et 1853. Eugène Lefèvre-Pontalis mène une étude sur l'église en 1919 à l'occasion du LXXX Template:IIe Congrès d'Archéologie, Paris, tenu par la Société française d'archéologie. Les bâtiments du monastèreIl subsiste aujourd'hui principalement l'église et le palais abbatial. La construction de l'abbatiale, tour et nef, remonte à l'époque romane (XIe ‑ XIIe siècles) ; elle est considérée par les historiens comme un des plus anciens édifices religieux de Paris[19]. サン=ジェルマン=デ=プレ教会L'église des Template:S2-

Les remaniements ultérieursLes amitiés entre Étienne-Hippolyte Godde chargé de la restauration de l'abbaye, Victor Baltard amenèrent à donner la totalité du programme de peinture à Hippolyte Flandrin. De 1842 à 1846 un premier programme de deux grand tableaux l'Entrée à Jérusalem et La Montée au Calvaire qui se font face dans le sanctuaire et sont de style romain. Entre 1846 et 1848, dans la Chapelle des Apôtres, dans un style byzantin du XIIe siècle avec deux collèges d'Apôtres menant à l'étimasie. Pour la nef, le travail s'est étagé entre 1856 et 1863 et est coupé en vingt grands tableaux groupés par deux dans l'espace coupé par chaque travée ; sur la partie gauche de la nef se trouve le Nouveau Testament alors que sur la droite se trouve l'Ancien Testament. オルガン

L'orgue, construit par la manufacture Haerpfer-Erman en 1973, compte 56 jeux répartis sur 4 claviers et pédalier. Les statues

Le palais abbatialLe palais abbatial est toujours visible au 3, rue de l'Abbaye.  L'intérieur du palais est fonctionnel (salles de cours, bureaux). Il ne reste plus grand-chose de son passé et de sa fonction primitive. Modifié une première fois par le cardinal Guillaume-Egon de Furstenberg, après l'autorisation du Grand Conseil le 21 août 1698, puis le comte de Clermont en 1737-1741 avec Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, le palais connait une dernière grande intervention avec Roland Simounnet dans les années 1970. La place de Furstenberg et la rue Cardinale correspondent à l'ancienne cour d'honneur, allée et écuries du palais (le musée Delacroix est installé dans ces dernières), précédés d'un portique avec fronton triangulaire de Guillaume Marchand. 焼失した建物

関連人物歴代大修道院長Liste des abbés[26] :

Charles-Antoine de La Roche-Aymon fut le dernier abbé commendataire de Saint-Germain-des-Prés. De sa mort à la suppression des ordres religieux (1791), l'abbaye fut mise aux économats. Source : Calendrier historique et chronologique de l'Église de Paris, par A.M. Le Fèvre prêtre de Paris et bachelier en théologie, 1747 関連がある著名な宗教家

その他の関連人物

安置されている人物

参考書籍

関連項目関連記事外部リンク注釈・参照

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia