|

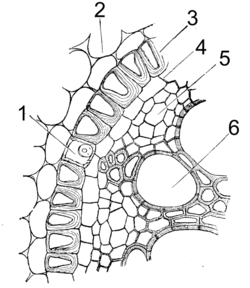

内皮 (植物) 内皮 (ないひ、endodermis) は維管束植物の皮層の最内層にあり、維管束群を取り囲む1層の細胞から成る組織である。内皮より内側の維管束を含む部分は、中心柱とよばれる。内皮は細胞が密着して形成された円筒であり、内皮細胞どうしが接する細胞壁にはスベリンなどの疎水性物質が沈着してカスパリー線が形成されており、アポプラスト (細胞壁など原形質外の空間) を通した物質透過を抑制している。古くなった内皮では、細胞壁全体が肥厚し、カスパリー線は不明瞭になる (図1)。 シダ植物 (広義) では、ふつう根や茎、葉の維管束系を取り囲む明瞭な内皮が存在する[1][2]。一方、種子植物では、根には内皮が存在するが、茎や葉には明瞭な内皮は見られないことが多い[1][2]。 内皮は、維管束に出入りする水やイオン、植物ホルモンなどの移動を調節するとともに、不要な物質の維管束への侵入を阻止する。また、細胞中のアミロプラストの沈降を通して重力感知に関与することも示唆されている。 構造内皮は皮層の最も内側に位置して維管束群を囲んでおり、ふつう1層の細胞 (内皮細胞) からなる[1][2][3][4] (図1–3)。内皮細胞は互いに密着しており、細胞間隙は存在しない。典型的には、内皮細胞どうしが接する部分に疎水性物質であるスベリンなどが沈着し、カスパリー線 (Casparian strip, Casparian band[5]) とよばれる帯が形成されている[2][3][4][6] (図2)。カスパリー線の部分では、細胞膜が細胞壁に密着している[7]。内皮は煙突のようなレンガ製の円筒に例えられ、レンガが個々の細胞 (内皮細胞)、カスパリー線はレンガの間を埋めるモルタルに相当する。このような明瞭なカスパリー線が存在する内皮の段階は、第1段階とよばれる[8]。やがて第2段階になると、内皮細胞の細胞壁 (一次壁) の内側全体にスベリンが蓄積する。最終的に第3段階に達すると、内皮細胞のスベリン層の内側にリグニンなどを含む二次壁が形成され、特に内皮細胞の側方と内側 (維管束側) の細胞壁が厚くなる[8] (図1)。このような段階では、カスパリー線は不明瞭になる[2][8][9]。またイネ科などの根では、内皮より外側の表皮や皮層が脱落し、細胞壁が肥厚した内皮が根の表面を保護する構造となることがあり、このような内皮は保護鞘 (protective sheath) とよばれる[1]。 上記のように、内皮はふつう維管束群の外側を囲んでおり、このような内皮は外立内皮 (external endodemis) ともよばれる[1][2]。シダ植物などでは維管束群の内側にも内皮が存在することがあり、内外の内皮を合わせて両立内皮 (double endodermis) とよばれる[1][2]。またトクサ属などでは、個々の維管束が内皮で囲まれていることがあり、このような内皮は自立内皮 (individual endosperm) とよばれる[1][2]。 一部の植物では、内皮細胞内に多数のアミロプラスト (デンプン粒を多く含む非光合成性の色素体) が存在することがあり、このような内皮はデンプン鞘 (starch sheath)[注釈 1] とよばれる[1]。また葉緑体が多く存在する内皮は葉緑鞘 (chlorophyll sheath[11])、付近の細胞よりも大きな柔細胞からなる内皮は柔組織鞘 (parenchyma sheath) ともよばれる[1]。 カスパリー線に沈着した物質の特性のため、またときに多量のデンプン粒を含むため、内皮はフロログルシノールの様な染色剤によって染色される。 機能植物体内における水およびその溶質の移動は、細胞壁や細胞間隙など原形質外を通る経路 (アポプラスト経路) と、原形質内とそれをつなぐ原形質連絡を通る経路 (シンプラスト経路) を通して行われる[4]。アポプラスト経路を通した輸送は細胞によるコントロールが難しいため、植物にとって不都合な物質移動が起こる可能性がある。内皮は維管束を取り囲んでおり、外部と維管束の間のアポプラスト経路をカスパリー線などによって遮断している (下図4)。そのため、維管束に出入りする物質は、必ず内皮細胞の原形質を通過しなければならず、この際に通過する物質の種類や量が制御されている[3][4]。また内皮は、維管束に蓄積された溶質が、外界へ逆流することも防いでいる[4]。このことは、維管束内 (木部) の水を押し上げる力である根圧の発生にもつながる (高濃度の溶質を維持することで水が流入する)[6]。  維管束の木部にある道管や仮道管組織は水や無機養分を通道する組織であるが (木部輸送)、組織内部の水柱が気泡によって切断されると通道できなくなる。内皮は、維管束への気泡の侵入を妨げることでこのような塞栓の発生を防止している[12] 古くなった内皮では、内皮細胞の細胞壁全体 (特に側面と内側) が肥厚する (上記)。このような内皮では、一部の細胞 (特に原生木部に面した部分の細胞) だけが細胞壁が薄いまま保たれ、通水を可能にしていることがある。このような細胞は通過細胞 (つうかさいぼう[13]、passage cell) とよばれる[2][8][9] (上図1)。実験的にも、通過細胞がカルシウムやマグネシウムなどの溶質を維管束に運搬していることが示唆されている[14]。しかし多くの場合、古い根では内皮全体で細胞壁が肥厚して通水能は失われており、より先端側の若い根の部分で吸収した水と無機養分の通路としてのみ機能している (防水されているため水の漏出を防ぐ)[7]。 内皮細胞は、デンプン粒を多く含むアミロプラストをもつ場合がある。このことは、栄養分の貯蔵に役立っている可能性がある。またシロイヌナズナ (アブラナ科) などでは、根における根冠の平衡細胞のように、茎の内皮細胞中のアミロプラストが重力屈性における重力方向感知に関与していることが示唆されている[1][15]。 脚注注釈出典

関連記事 |

Portal di Ensiklopedia Dunia