|

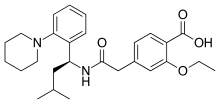

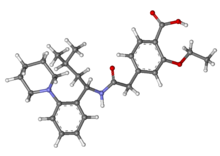

レパグリニド

レパグリニド(Repaglinide)は、ミチグリニドやナテグリニド等と同じフェニルアラニン誘導体であり、グリニド系と呼ばれる群に属する経口糖尿病薬の一つである。1983年に発見された。膵臓のβ細胞からのインスリン分泌を促進する。日本では商品名シュアポストで、大日本住友製薬により販売されている。米国では Prandinである。 各国での商品名カナダでは GlucoNorm、エジプトでは Repaglinide、他の地域では NovoNorm という名称でデンマークの製薬企業ノボ ノルディスクにより販売されている。 効能・効果2型糖尿病[1]で食事療法・運動療法の効果が不充分な場合[2]に適用される。 食事療法・運動療法を充分に行いなお、効果が不充分な場合に用いられる。 薬理作用レパグリニドは膵臓のランゲルハンス島β細胞の細胞膜にあるATP依存性カリウムチャネルを閉鎖する。その結果β細胞が脱分極して細胞のカルシウムチャネルが開き、カルシウムがβ細胞内に流入してインスリンを放出する[2]。スルホニルウレア系の薬剤と同様の薬理作用を示すが、作用時間が短く、スルホニルウレア系の薬剤と比べ、低血糖発作を起こしにくいといわれている。 禁忌下記の患者には禁忌である[1]。

英語の添付文書ではさらにゲムフィブロジル(日本では承認申請取り下げ)を服用中の患者は禁忌とされている[2]。 肝機能障害または重度の腎機能障害を有する患者、インスリン製剤を投与中の患者等には慎重に投与すべきである[1][2]。 副作用重大な副作用として、低血糖(15.1%)、肝機能障害(0.4%)、心筋梗塞(頻度不明)がある[1]他、下痢、嘔気/嘔吐、体重増加などが報告されている。 英語版添付文書では心筋梗塞(2%)のほか、狭心症(1.8%)、心血管死(0.5%)が重篤な副作用とされている[2]。 薬物相互作用レパグリニドはCYP3A4酵素の基質となる物質であり、シクロスポリンやクラリスロマイシン、アゾール系抗真菌薬(イトラコナゾールやケトコナゾール)と同時に使用すべきではない。レパグリニドと上記の薬剤を同時に内服すると、レパグリニドの血漿中濃度の上昇を来たし、低血糖を起こす恐れがある。 リファンピシンの薬物代謝酵素誘導により、レパグリニドの血中濃度が低下する可能性があり、血糖降下作用を減弱することが予想される。 クロピドグレル(CYP2C8阻害薬)と併用すると、急激に血糖値が低下する[4]。両薬剤を同日(同時ではなくとも)に服用すると、レパグリニドの血中濃度は5倍に上昇する。 レパグリニドはスルホニルウレアと同様の作用機序であるので、併用すべきでない[2]。 開発の経緯レパグリニドの元となった薬剤は1983年に発見され、1990年にベーリンガーインゲルハイムが買収合併により権利を獲得した。レパグリニドはノボ ノルディスクにライセンス供与され、米国FDAに1992年4月に新薬臨床試験開始届が提出された。その後1997年7月に新薬承認申請資料が提出され、同年12月に速やかに承認された。 日本ではノボ ノルディスクが開始した医薬品開発を大日本住友製薬が2004年に引き継ぎ、2011年1月に承認を取得した。 米国での商品名 Prandin は、作用時間が prandium(ローマの昼食)に掛かる時間と近い事から名付けられている[5]。 出典

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia