|

ブルシン

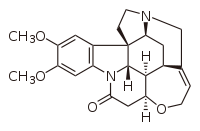

ブルシン (英: brucine) はマチンなどの種子に含まれるインドールアルカロイド。IUPAC許容慣用名は2,3-ジメトキシストリキニジン-10-オン 2,3-dimethoxystrychnidin-10-one。苦味があり、水には難溶。二水和物、四水和物を形成する。分子式 C23H26N2O4 で、ストリキニーネのベンゼン環に2個のメトキシ基が置換した構造を持つ。CAS登録番号 [357-57-3]。毒性を持つが、ストリキニーネよりは弱く、ストリキニーネの約6分の1である。 1818年に、マチン (Strychnos nux-vomica) およびイグナチウス子(呂宋果、Strychnos ignatii の実)から単離された[1][2]。 毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている[3]。 キラルアミンとしての利用ブルシンはカルボン酸の光学分割に用いられる。キナ皮由来のアルカロイドによるラセミ混合物の光学分割は、1853年にルイ・パスツールによって報告[4]されて以来知られていた。ブルシンによってアミノ酸を光学分割できることは、1899年にエミール・フィッシャーによって報告された[5]。ブルシンやストリキニーネは塩基であるため、カルボン酸のラセミ体に作用させると2種類の塩を与え、それらはジアステレオマーの関係にある。そこで生じる溶解性の差を利用して再結晶、あるいは再沈殿により片方のジアステレオマーを取り出し、酸で中和するとキラルなカルボン酸の一方のエナンチオマー(鏡像異性体)のみが得られる。 文化ブルシンは、アレクサンドル・デュマによる小説『モンテ・クリスト伯』に登場する。

水質分析における利用工場排水中の硝酸イオン(硝酸性窒素)を測定する方法として、ブルシン水和物とスルファニル酸を混ぜたものを利用するものがある。硫酸酸性下で硝酸イオンとブルシンが反応することにより生成する黄色の化合物の吸光度を測定することにより、硝酸イオンの濃度を測定することができる。 日本工業規格の工場排水試験方法(JIS K 0102 43.2.4)や下水試験方法に定められており、通常「ブルシン法」などと呼ばれる。 脚注

関連項目 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia