|

ナギナタガヤ

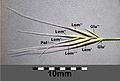

ナギナタガヤ Vulpia myuros はイネ科の草の1種。細長い小穂には多数の長い芒があり、まとまって細い束状の穂になる。往々にまとまった群落を作る。 特徴往々にまとまって生える1年生の草本[1]。草丈は10~70cm。稈は束状に出て直立、あるいは斜めに立ち、全体に細い。その基部近くでは節のところで膝折れに曲がり、しばしば分枝を出す[2]。葉身は白っぽい緑色をしており、長さ2~15cm、両側の縁は内側に巻いて糸状となり、幅0.5mmほどの筒状となるが、茎葉では幅3mmになることもある[2]。葉鞘は表面が滑らかで背面は丸く、葉舌は高さ1mmに達しない。植物の外見としては「全体にほっそりとして繊細な印象」の草で[3]、茎が細い上に葉も管のように巻きがちな事から植物全体が「目だって細く、こみ合って見える」[4]。 花期は5~7月、花序は茎の先端に生じるが、最下の花序枝は往々にして最上の葉の葉鞘から出ない。花序は形としては円錐花序であり、上部では小穂が直接に花序の主軸についているものの、下方では枝が出てその枝に小穂がついている。ただしそれらすべて、主軸に張り付くような形で伸びるため、一見では総状花序のように見える。そのような単一の棒状の花序は弓状にたわんで先端は斜めを向く。 小穂には長さ1~3mmの柄がある。小穂は3~7個の小花を含み、淡緑色で長さ7~10mm。包頴は永続性でそれぞれとても大きさが異なり、第1包頴は1脈のみを持ち、長さ1~2mm、第2包頴は1~3本の脈があり、長さ4~8mm。護頴は長さ5~7mmではっきりしない5本の脈があり、背面はざらつきがあって丸く、次第に両側が内に巻き込んで、その結果として小穂内の小花の間に隙間が出来てくる。護頴の先端は先に向かって次第に細くなり、そのまま長さ8~15mmの直立した芒に続く。内頴は護頴とほぼ同じ長さで、2本の竜骨があり、竜骨の背面には小さな刺針が並んでいてざらつく。雄蕊は1本が普通で希に2本、あるいは3本のことがある。葯は長さ0.3~0.8mm。果実は硬くなった護頴と内頴に包まれて脱落する。 和名は薙刀ガヤの意で、花穂が片方に傾いて曲がっていることによる[5]。別名としてはネズミノシッポ、シッポガヤがあり、いずれも穂の形に基づく。英名としては rattail fescue (ウサギの尾のfescue、fescueはウシノケグサ類を指す)が知られる[6]。

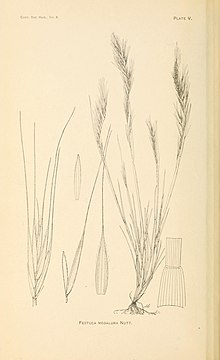

分布と生育環境ヨーロッパの地中海地方から西アジアにかけてが原産地であるとされるが、世界の温帯域に広く帰化している[2]。本種が現在見られるのはヨーロッパ、インド北部、日本、南北アメリカ、オーストラリアである[7]。日本への侵入は明治初年とも言われ、本州、四国、九州に広く帰化しており、『もっともふつうな雑草』とまで言われる[8]。 日本では日当たりのよい草地に生育する[9]。海辺や川原など砂地に群をなして生育しているのを見ることが多い[10]。後述のように果樹園の下草として意図的に栽培される例もある。世界的には本種の生育に適するのは涼しく湿度のある冬期、暖かい夏期で、乾燥の続く期間は適さない[7]。 生活史など本種は主として越年草としてふるまい、その性質は冬小麦に近い[11]。初期の苗が寒さに耐える能力があり、それに続く暖気と長日条件で著しい成長を見せる。ただし春に種子発芽が見られることも知られている。発芽から10~16週でその成長は止まるか一定に収まる。また環境が生育に適さない条件となった場合、その生育は生殖に切り替わり、素速く生活史を終了させることが出来る。本種は浅くしか根を伸ばさないため、乾燥などの影響を強く受けるが、その際でも種子の再生産を確実に行う能力を有している。 本種が単独で大きな群落を作るのは、他種の生育を抑制する性質があるためと考えられ、実際にその抽出液などが多種植物の生長を抑制することが確認されており、多感作用があることが示されている[12]。 分類ナギナタガヤ属は北半球の温帯域を中心に世界で26種が知られる[13]が、日本の在来種はない。本種を含めて3種ほどが帰化植物として知られている(後述)。 本種の種内の変異としては変種のオオナギナタガヤ var. megalura がある。以前には別種 Festuca. megalura[14] としていたもので、基本変種とは小穂がやや大きいこと(長田(1972)では本種の小穂の長さ6~8mm、オオの方は7~10mmとしている)、護頴がざらつき、その上方の縁に長い毛があることで区別される[15]。この変種も日本に帰化しており、特に西日本に多いとされる[13]。 なお、本種はウシノケグサ属 Festuca としてリンネに記載されたもので、最近までその扱いをされており、本種の学名は Festuca myuros となっていた[16]。ナギナタガヤ属はウシノケグサ属に対して1年生、ないし越年生であること、閉鎖花を付けること、小花の雄蕊の数がふつうは1であることなどで区別される[17]。 類似のもの同属のものでは下記の種が日本に帰化しており、当然ながらよく似ている。

これら2種では本種のように花序の下の方の小穂が最上の葉の葉鞘に包まれるようなことはなく、花序には長い柄があり、最上の苞から抜け出て花序を付ける。 それ以外のもので似ているものにカモジグサ属 Agropyron のものがある[18]。小穂に数花を含み、護頴から往々に長い芒が出て、そのような小穂が花序の主軸に沿って並ぶ形を取るのが特徴で、本種は一見すると総状花序に見えることから似て見える。ただし上述のように本種は実際には円錐花序であり、その穂を指で掻き分ければ横枝があることはすぐにわかる。 利害古くは本種は牧草として用いられた。 近年、日本では果樹園、特に柑橘類に於いてその地表に本種を生育させるナギナタガヤ草生栽培という技法が用いられる。これは本種の種子を散布し、秋に発芽させると春には旺盛に発育して地表を被うようになり、それによって他の雑草の発育を抑制することが可能となる、というものである[19]。本種は穂が出るとその重みで自然に倒れ伏し、初夏にはそのまま枯死するために後で刈り払う必要がない上に、そのままで敷き草の状態になるので夏の雑草発生を抑える効果も期待できる。さらに畑地への施肥からの窒素化合物の溶脱が環境への負荷をもたらすことが問題となっているが、本種を一面に育てることで流出する窒素分を吸収させることが出来る上に、それが後には敷き草になることからそのまま肥料として畑地に還元できることが期待され、溶脱を防ぐと同時に畑地全体としても窒素の利用効率の向上が期待できる。上述のように本種は多感作用で他の雑草の生育を阻害する他、土壌中の植物病原菌の成長を阻害することも知られている[20]。 また、この農法がハダニ抑制の効果を持つことも知られる[21]。ミカンの害虫の1つであるミカンハダニ Panonychus citri は肉食性のダニの捕食に晒され、それによって個体数が抑制されるが、日本の果樹園では南北アメリカ原産のミヤコカブリダニ Neoseiulus californicus がその役割を果たしている[22]。この肉食ダニは地表のイネ科植物で越冬し、春にはダニの発生する樹木に移動するため、地表を裸地にするとそのハダニ発生を抑制する効果が得がたいことがあり、地表をイネ科で被うことでその効果を高めることが出来る。本種にもその効果があることが確認されている。 他方、本種の畑地での害が、特に無耕農業による穀物生産での本種の繁茂が問題視されるようになっている[23]。特にヨーロッパやオーストラリアで冬小麦など秋まきの穀類の栽培に於いて、本種がいち早く成長を進めて地表を覆い尽くすことで目的の作物の生長が阻害されることが問題視されている。 出典

参考文献

|

Portal di Ensiklopedia Dunia