|

トピロキソスタット

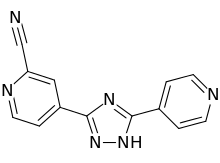

トピロキソスタット(Topiroxostat)は痛風および高尿酸血症の治療薬である[1]。商品名ウリアデック;三和化学研究所、トピロリック;富士薬品製造販売。日本で開発され、2013年6月に承認を取得した[2][3]。 2016年6月から、トピロリックで富士薬品とファイザーの共同販促(コ・プロモーション活動)が開始された[4]。 トピロキソスタットはフェブキソスタットと同様に、キサンチン酸化還元酵素(XOR)を阻害して尿酸の生成を抑制し、血中尿酸値を低下させる[5]。XORの阻害は競合的である[6]。 適応症副作用国内の治験での副作用発現率は35.4%であり、主な副作用は、痛風関節炎(10.0%)、ALT(GPT)増加(7.5%)、β-N-アセチル-D-グルコサミニダーゼ増加(7.0%)、α1-ミクログロブリン増加(5.9%)、AST(GOT)増加(5.1%)等であった[7][8]。 重大な副作用として添付文書に記載されているものは、肝機能障害(2.9%)と多形紅斑(0.5%未満)である。そのほか、5%以上に発現する副作用として、ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、痛風関節炎[注 1]、β-NアセチルDグルコサミニダーゼ増加、α1ミクログロブリン増加 がある。 用法・用量1回20mgより開始し、1日2回朝夕に経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1回60mgを1日2回とし、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1回80mgを1日2回とする。 増量する際には、1回20mgを1日2回から開始し、投与開始から2週間以降に1回40mgを1日2回、投与開始から6週間以降に1回60mgを1日2回投与が目安となる。腎機能障害患者に対しても用量調節の必要がなく、常用量で使用できるが、重度の腎機能障害のある患者は、使用経験がなく安全性が確立していないため慎重投与である[7][8]。 作用機序トピロキソスタットはプリン骨格を有さない選択的キサンチン酸化還元酵素(XOR)阻害剤である。 尿酸は、ヒトにおいてプリン体の代謝経路の最終産物として、XORの作用によりヒポキサンチンからキサンチンを経て産生されるが、トピロキソスタットはXORに対し競合的な阻害作用を示し、内因性の尿酸の生成を抑制する[5]。なお、XORに対するKi値は5.1 (nmol/L)である[8]。また、他のプリン・ピリミジン代謝酵素には阻害作用を示さず、XORに対して選択的である[6]。 また、糖尿病モデルマウス(db/dbマウス)において、肝臓、腎臓、血漿でのトピロキソスタットのXOR活性阻害作用が検討され、肝臓、腎臓に比べて血漿でのXOR活性阻害作用が強いことが示された[9]。 なお、トピロキソスタットにはXOR阻害作用があるため、XORによっても代謝されるアザチオプリンやメルカプトプリンとの併用は禁忌とされている[8]。 研究事例高尿酸血症患者は慢性腎臓病(CKD)を合併していることが多く、CKDを合併する高尿酸血症患者へのXOR阻害薬の投与が検討されている。薬物動態に関する研究として、腎機能軽度低下者、腎機能中等度低下者および腎機能正常者でトピロキソスタット80mgを単回経口投与したときの血中濃度を比較しているが、腎機能低下者と腎機能正常者の間に、薬物動態パラメータ(Cmax、Tmax、半減期、AUC)の差はみられなかった[10]。 腎機能検査値への影響をみた研究としては、中等度腎機能障害(CKDステージ3)を合併した高尿酸血症患者におけるプラセボ対照の比較試験において、トピロキソスタット投与終了時には、血清尿酸値の改善とともに、CKDの重症度評価の指標である尿アルブミン/クレアチニン比の改善もみられたことが示されている[11]。 注釈

出典

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia