|

ツツガムシ

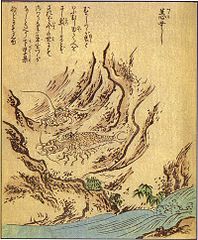

1.卵 2.幼虫 3.ニンフ 4.成虫 ツツガムシ(恙虫)は、ダニ目ツツガムシ科のダニの総称。ツツガムシ科に属するダニ類は日本では約100種が報告されている。 分布形態成虫は赤色、幼虫はオレンジ色をしている。体長は0.2〜0.3mm 生態幼虫は野鼠の耳に寄生していることが多い。幼虫は脊椎動物寄生性で孵化後、生涯に一度だけ哺乳類などの皮膚に吸着して組織液、皮膚組織の崩壊物などを吸収する。十分摂食して脱落、脱皮した後の第一若虫、第二若虫および成虫には脊椎動物への寄生性はなく、昆虫の卵などを食べる。動物の体液を吸引する際は、酪酸などの低級脂肪酸には反応せず二酸化炭素で動物の接近を検知している[1]。 ツツガムシ病0.1% から 3% の個体が経卵感染によってツツガムシ病リケッチアを保菌しており、これに吸着されるとツツガムシ病に感染する。保有するリケッチアの血清型は、種との関連性があることが知られ、タテツツガムシはKawasakiまたはKuroki型、アカツツガムシはKato型、フトゲツツガムシはKarpまたはGilliam型を保有している。日本では、感染症法に基きツツガムシ病の症例を集計している。2009年の症例458件死亡例3件[2]。 「つつがない」の由来手紙の冒頭などで常套句として使われたり、唱歌『故郷』の一節にある「無事である」という意味の「つつがなし(恙無し)」が、「ツツガムシがいない」という意味から来ているとする説があるが誤りである[3]。「恙」(つつが)はもともと病のことであり、それがない状態を指す言葉として「つつがなし」という形容詞が生まれたが、その用例は9世紀にはあったことがわかっている[3]。「恙虫」(つつがむし)も病気を引き起こす虫を意味するが、それが判明したのは19世紀のことであり虫の名前が「つつがなし」の語源になったということはない[3]。 妖怪としてのツツガムシ石見国(島根県西部)に夜な夜な民家に入り込んでは寝ている住人の生き血を吸う「ツツガ」という虫がいた。のちに陰陽博士により退治された。

脚注

関連項目外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia