|

シーメンス/デュワグU2形電車

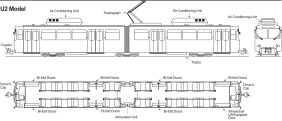

U2形は、シーメンスとデュワグによって製造された2車体連接式電車。初のシュタットバーンであるフランクフルト地下鉄やライトレールと言う概念が初めて用いられたエドモントンLRTの開業時に導入された、ライトレール向け電車(Light Rail Vehicle, LRV)の草分けである[4][5][6]。 概要導入までの経緯ドイツ(旧:西ドイツ)のフランクフルト・アム・マインには、1872年に馬車鉄道として開通し1888年から電化が行われた路面電車が存在する。だが、第二次世界大戦後のモータリーゼーションの進行による自動車の増加により、都市中心部の混雑が激しくなり定時制の確保など様々な課題が浮き彫りになった。そこでフランクフルト市議会は1961年に路面電車規格の地下鉄(シュタットバーン)を建設する事を決定し、1963年から工事が開始された[7][8][9]。 その中で路線建設と並行し地下鉄向けの新型車両の開発も行われる事となり、1965年に試作車となる2車体連接車のU1形[注釈 1]が試作された。その試験結果を基に設計・製造された量産車がU2形である[5][6]。 構造両運転台式の2車体連接車で、高床式プラットホーム路線での使用を前提に設計された高床式電車。最大3・4編成まで連結運転が可能である。床下に設置される電気機器の収納を簡素化するため、編成長がU1形の21,800 mmから延長された他、前面の行先表示装置も運転台から操作しやすいロール式に変更された。また車体形状も丸みを帯びたU1形から変更され、前面2枚窓の角ばった車体に改められた。台車はデュワグが開発したコイルバネを用いたボギー台車を用い、電動機は動力台車に1基ずつ搭載された。制御方式はカルガリー向けの一部車両を除き、カム軸や電磁開閉器を用いる抵抗制御方式を採用した[1][5][6]。

フランクフルト 登場時(1970年撮影)   概要開業時に導入された編成を含め、フランクフルト地下鉄へ向けてU2形は以下の104編成(303-406)が製造された。ただし一部車両は火災によって廃車となり、その補充として製造された編成が存在するため、104編成全てが揃った事は無かった[7][5][6]。

塗装は1980年まで車体上部と裾部を赤、下部を白とするものであったが1981年以降は赤色の部分がオレンジ色や灰色に変更され、7次車は製造時からこの塗装であった。また1996年以降はフランクフルト市交通公社(VGF)発足に伴い車体全体がターコイズ色に塗り替えられた[5][6]。 開通当初のA線系統では北部の地上区間に貨物列車が存在していた事によりプラットホームの高さが560 mmとなっており、床面高さが970 mmであったU2形の車内に乗降扉付近には2段のステップが設置されていた。その後、1998年にU4形がA線系統に導入された事に伴い33編成がC線系統へ移籍したが、これらの車両はプラットホームの高さが870 mmであるC線系統に併せて扉部のステップを撤去したU2e形への改造を受けた。A線系統で引き続き使用されていた車両についても貨物列車の廃止に伴うホームの嵩上げが完了した事に併せてステップや乗降扉の改造を実施し形式名もU2h形に変更された。ただし双方とも床面高さそのものの改造は行われず、乗降扉付近に100 mm程の段差が残された[5][6]。 2002年から2005年にはリニューアル工事が実施され、乗降扉のうち1箇所が車椅子やベビーカーでも利用しやすいよう扉幅が拡大した。だが2008年からU5形の導入が始まった事に伴い、A線系統からB線・C線系統への転属に加え廃車も発生するようになり、2012年までにA線系統から、2015年にはB線系統から撤退した。そして、予備車として残存していた車両を用いた2016年4月3日のC線での運用をもって完全に引退した。ただしそれ以降も1次車3編成(303、304、305)が製造当初の塗装に復元された上で動態保存されており、保存運転やツアー客輸送に用いられている[5][6][10]。 諸元

エドモントン 登場時塗装  概要カナダ・エドモントンに存在するエドモントンLRTは、アメリカ連邦交通省都市大量輸送局 (U.S. Urban Mass Transit Association、UMTA)によって1972年に制定された中量軌道輸送システムの新たな概念・ライトレールに基づいた鉄道として、1978年に世界で初めて開通した路線である[11]。その開業に際して、車両開発費用削減のために地下区間や路面電車規格など同様の条件を持つフランクフルト地下鉄での実績があるU2形電車の同型車両が導入された。基本的な構造はフランクフルト地下鉄向けの車両と同様だが、エドモントンの気候に対応した暖房装置や二重窓が設置されている他、プラットホームは全て高床式である事から乗降扉付近のステップは無く車内全体が段差のないバリアフリー構造となっており、製造メーカーからはRTE 1という形式名も与えられた。計37編成の製造は以下の3次に渡って実施され、最終組み立てはカナダにあるシーメンスの工場で行われた[4][12][13]。 2013年から2014年にかけて腐食した車体の修繕、老朽化した電気機器の交換、安全性の向上などを含めたリニューアル工事が実施され、2019年現在も主力車両として活躍しているが、製造から40年が経過し老朽化が進んだ事で2023年までに新型車両に置き換えられる計画となっている[12][14][15]。 諸元

カルガリー 概要カナダ・カルガリーのライトレールであるCトレインは、1981年5月25日の開業に併せてU2形(U2 DC形)電車を導入する事を決定し、1981年(27編成)、1983年(3編成)、1983年 - 1984年(53編成)の3次に渡って生産が実施された[2]。また1988年には最新技術の試験のため、従来の直流電動機ではなく交流電動機を用いたU2 AC形が2編成試作され、1990年以降運用に就いている[17]。 一部車両は乗降扉の一部に電動車椅子でも容易に乗降が可能な折り畳み式スロープが設置されたが、2013年以降は老朽化に伴いS200形電車への置き換えが進んでいる[18]。 諸元

サンディエゴ 概要アメリカ・サンディエゴの中心部を走るライトレールのサンディエゴ・トロリーは、1981年7月26日の開業に併せU2形電車を導入した。他都市に導入された同型車両と異なり、低床式プラットホームが導入されたサンディエゴ・トロリーの使用条件に合わせ両側面に4箇所ずつ存在する乗降扉付近にはステップが設置されており、うち1箇所には車椅子用リフトが備えられている。また屋根上には大型冷房装置が各車体に1基ずつ搭載されている[19][20]。 1989年まで5次に渡って発注が行われ、合計71編成(1001-1071)が導入されたが、2010年以降バリアフリーに対応した部分超低床電車である4000形の導入が開始された事で置き換えが進み、動態保存が決定した1編成(1001)を除き2015年1月までに引退した。ただし一部車両についてはアメリカ各地の鉄道博物館に譲渡されている他、後述の通りアルゼンチン・メンドーサへ譲渡された車両も存在する[19][21][22]。 諸元

メンドーサ アルゼンチンの都市・メンドーサには、2012年10月8日に正式開業したライトレール路線であるメトロトランヴィア・メンドーサが存在する[注釈 3][24]が、そこで使用されている車両は、新型車両導入によりサンディエゴ・トロリーで廃車となったU2形(1000形)電車である。開通に先立ち2010年に11編成を譲受する契約をメンドーサ州政府が結び、2011年から2012年にかけてトラックや船舶を用いてサンディエゴからメンドーサまで輸送されている[25]。 発展形式U3形 VGF塗装 フランクフルト地下鉄C線開通に合わせて製造された増備車。前面が軽量プラスチックによって作られた新たなデザインに改められた他、高床式プラットホームを用いたC線系統に合わせ乗降扉付近のステップは設置されていなかった。以降はC線を始めとした地下区間で主に使用されたが、U5形導入により廃車が進み、2018年10月13日のさよなら運転を最後に引退した[7][26]。 →「フランクフルト地下鉄U3形電車」も参照

U2A形 1987年に開通したサクラメント地域交通局のライトレール路線(SCRT)向けにシーメンスが製造した車両。主要機器はU2形と同様だが、低床式プラットホームに対応したステップが乗降扉付近に設置された他、車体形状も北米のライトレール路線に適した設計に改められ、以降シーメンスが北米向けに展開したSD-100形・SD-160形電車へと発展した。1987年(20編成)と1991年(16編成)に合計36編成が製造されている[4][27][28][29]。

関連項目

脚注注釈出典

参考資料

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia