|

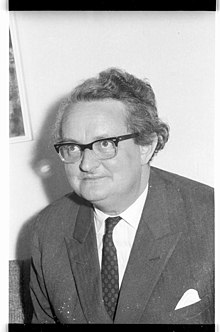

ゴットフリート・フォン・アイネム

ゴットフリート・フォン・アイネム(Gottfried von Einem、1918年1月24日 - 1996年7月12日)は、オーストリアの作曲家。 略歴スイスのベルンでオーストリア軍の駐在武官の息子として生まれた。1921年に一家はドイツのシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のマレンテに移り住んだ。その後ベルリンに行き、ボリス・ブラッハーに師事し、1938年からベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のコレペティトールとなった。ベルリン時代にヴェルナー・エックのすすめでバレエ『トゥーランドット姫』を作曲している。1944年にドレスデン歌劇場の音楽アドバイザーに就任。 作曲家として1947年のザルツブルク音楽祭で上演されたオペラ『ダントンの死』で名声を得た。やがて1953年にウィーンに行き、1954年からウィーン国立歌劇場の芸術顧問を務めた。さらに1963年から1972年までウィーン音楽院の教授を務め、1965年から1970年までオーストリア音楽アカデミーの会長を務めた。その後は、ニーダーエスターライヒ州のヴァルトフィアテル(森林地区)で暮らした。 先妻が死去した後の1966年に劇作家のロッテ・イングリッシュと結婚し、後期のオペラの多くは彼女の台本によるものである。オーストリア社会民主党の政治家で、閣僚経験者のカスパー・アイネムは先妻との間の息子である。ナチス時代に音楽家コンラート・ラーテ(Konrad Latte)の命を救ったとされてイスラエル政府より「諸国民の中の正義の人」の称号を与えられた。 作風典型的なウィーン保守派に属し、乾いたリズムや確固とした旋律が特徴的である。ジャズとイーゴリ・ストラヴィンスキーとセルゲイ・プロコフィエフの影響も受けている。初期は調性の逸脱も若干はあるが次第にそれすらもなくなり、晩年は完全な調性音楽の作曲家として認識されていたばかりか、第4交響曲に至っては古典の引用も含まれている。Tierrequiem op. 104のころは和声も簡素化されていたが、表出力の強いメロディーは使い続けていた。本質的には劇音楽の作曲家であった。 作品オペラバレエ

交響曲管弦楽曲文献

エピソード1993年にNHK教育テレビジョンで同じ出版社に属するユン・イサンと浅田彰を迎えて鼎談を行った事がある[1]。この放送の2年後ユンは死去。3年後はアイネムも死去しており、二人の大作曲家の晩年の意見として貴重な記録となった。 外部リンク脚注

|

||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia