株式会社コルグ(英文社名KORG INC. )は、シンセサイザーやデジタルピアノなど電子楽器を製造・販売しているメーカー。本社所在地は東京都稲城市矢野口4015-2(京王よみうりランド駅前)。アンプメーカーVOXをはじめ、海外の楽器/音響機器メーカー数社(Musicman, Ernieball, Knaggs Guitars, Arturia, Blackstar Amplifier, Kemper Amplifier, Ultimate Stand 他)の日本正規輸入代理店でもある。

来歴

創業期

1963年(昭和38年)、東京都世田谷区桜上水に京王技術研究所として創業した。社名の由来は創業者の2人・加藤孟(かとう つとむ、1926年8月28日 - 2011年3月15日)[注 1]の「K」とアコーディオン奏者の長内端(おさない ただし)の「O」で「K・O」、これに本社が京王線沿いにあったことから「京王」の字が当てられたもの。KORGという名称は「KOの作ったl'orgue(フランス語でオルガン)」からとられた造語である。これは1972年に発売されたオルガン(『Korgue』、通称デカ・コルグ)の商品名にもなったが、「ue」の部分をどう発音すればよいかわかりにくいとの意見があったため[要出典]、これ以降の製品には「ue」の部分をなくした「KORG」という名称がブランド名として使われるようになった。

最初に製造したのは、1963年発売のリズムマシン。「ドンカマチック(DONCA MATIC)」と命名された。この型名の由来は、バスドラムの「ドン」という音と、クラベスの「カッ」という音からと言われる[1]。1964年に杉並区下高井戸へ移転し、株式会社京王技術研究所を設立した。

初の国産シンセサイザー発表

加藤はシンセサイザーを造ろうとしていた三枝文夫を迎えて1967年頃からシンセサイザーの研究開発にも着手し、1970年に初の国産シンセサイザー「試作一号機」を完成した。この技術は後に、1972年発売のコンボ・オルガン「Korgue」、1973年発売のシンセサイザー「miniKORG 700」へと発展した。

1970年に京王技研工業株式会社に改め、その後、800DV(1974年)等を経て、1977年、PS-3100/PS-3200/PS-3300ポリフォニックシンセサイザーの発表により、世界的に評価される会社となった。

1978年のMS-20はコストパフォーマンスの高いモノシンセとして大ヒット。1981年にはPolysixでポリフォニックシンセをアマチュアの手に届く楽器にした。

ヤマハの資本参加期間

1983年のヤマハDX-7発売以降、デジタルシンセサイザー開発への出遅れにより経営状態が悪化し、ヤマハによる資本参加と経営再建が行われる。M1の発売まで低迷の時代が続いた。1986年、サンプリングシンセサイザーDSS-1とFM音源シンセサイザーDS-8を発売した。1987年、株式会社コルグに改め、ヤマハの資本参加により梅陰正が副社長に就任して経営再建を行った。1988年、ワークステーションタイプのシンセサイザーM1を発売した。即戦力となるプリセットを満載し、MIDI音楽製作が一台で完結できることで大ヒットした。M1はプリセット選択だけで使える手軽さを強化し、従来の製品と比較して音作り作業を大幅に低減した他、後のサンプリング機能や、デジタルレコーディング機能まで統合したTRINITYやTRITONといったデジタルワークステーションの草分けとなった。

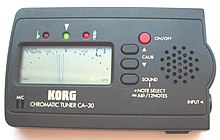

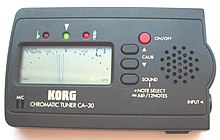

クロマチック・チューナー CA-30

クロマチック・チューナー CA-30

また1980年代に発表したチューニング・メーターはチューニングのずれをアナログメータによって表し、基準音を内蔵スピーカで出すこともできるといった特長を持っており、ヒット商品となった。

1992年に埼玉県大里郡花園町(現:深谷市)に自社工場を設け、2003年にはコルテックに分社化。2004年には稲城市のよみうりランド付近に本社を移転した。

ヤマハとの関係

コルグは1980年代半ばの経営難の際、ヤマハの資本参加により救われている。

ヤマハからは部品を購入するという取引関係がある。製品に対するヤマハの影響は、以下のようなものがあげられる。

機種

黎明期

- 1963年

- ドンカマチック DA-20 - コルグ最初のリズムマシン。機械式シーケンサー、真空管回路採用。

- 1966年

- ドンカマチック DE-20- シーケンサーにトランジスタ回路を採用。

- ドンカマチック DE-11- DE-20の廉価版

- 1967年

- 発売年不明

- ドンカマチック DC-11

- Mini Pops MP-3

- Mini Pops MP-5

- Mini Pops MP-7

- ドンカマチック ROCKMATE - 手のひらサイズの全トランジスタ式小型リズムマシン

- ドンカマチック ROCKBEAT

アナログシンセ登場期

- 1970年

- 試作一号機 - コルグ最初のシンセ(後にKORGUE、miniKORGで製品化)

- 1972年

- コルグ (KORGUE) - 通称デカ・コルグ。幅広い音色作りが可能なオルガン

- Treveler F-1 / V-C-F / Mr. Multi - 試作一号機のエフェクト技術を製品化

- 1973年

- miniKORG 700 - コルグ最初のシンセ製品 (1973年3月発売)電子オルガンに載せて使う第3のキーボード。初めて"KORG"ロゴが使われた

- 1974年

- 800DV - 通称マキシ・コルグ。シンセ2台分搭載で2ボイスを実現。喜多郎が今も愛用

- miniKORG 700S - miniKORG 700を2オシレータ化 (ユーザ要望に対応)

|

| 900PS

|

ポリフォニック化とその応用

PE-1000

PE-1000

PS-3300

PS-3300

- 1976年

- PE-2000 - 分厚い音の3系統ポリフォニック・アンサンブル・オーケストラ (44鍵)。オシレータ計144個搭載(各鍵3個)。音色はプリセット8種類 (ストリングス、パイプ・オルガン、ブラス、コーラスを各2種類ずつ)

- PE-1000 - 独立音源方式のポリフォニック・アンサンブル (60鍵)。オシレータ60個搭載(各鍵1個)。音色はプリセット7種、シンセ機能 (トラベラー)

- 770 - miniKORG 700Sの後継、コンセプトはソロ楽器

- 1977年

- PS-3100 / PS-3200 / PS-3300 - 完全ポリフォニック・シンセで、全鍵盤にシンセを1台ずつ搭載。キース・エマーソンやジャン・ミッシェル・ジャール、細野晴臣らが使用。前述の通りKORGのブランドを世界的に確立した記念碑的製品であり、2022年現在でも稀にインターネットオークションサイトに出品されることがあり、非常な高値で取引されている。

- PS-3100: 1ボイスあたり2オシレータ構成、モジュレーション経路をパッチ可能。細野晴臣がイエロー・マジック・オーケストラの頃、本機で「RYDEEN」のバッキングの馬の駆ける蹄の効果音を作り、手弾きしている。

- PS-3200: 音色メモリー搭載(16メモリー)

- PS-3300: PS-3100 を 3系統搭載した最高峰モデル。ロバート・モーグをして「最高のシンセサイザー」と言わしめたほどの高性能を誇ったが、製造数が極めて少なく50台程が製造されたのみとされている。

- M-500 / M-500SP - プリセットタイプのモノフォニック・シンセ

- 1978年

- VC-10 - 鍵盤付きヴォコーダー。冨田勲が使用していた。

- MS-20 - パッチ可能なモノフォニック・シンセ。マニアックなパッチ機能をコンパクトにまとめ、優れたコストパフォーマンスで大ヒットした。小説家の安部公房が使用していた。[2][構成] 2VCO、2VCF(LP,HP)、2VCA、2EG(ADSR)、1LFO、NG、S&H、外部信号プロセッサ(F/V Conv, ENVF)

- MS-10 - 1オシレーターの低価格モデル

- MS-50 - 拡張音源モジュール (鍵盤なし)冨田勲が使用していた。

- SQ-10 - アナログシーケンサー・モジュール

- SE-500/SE-300 - テープエコー

- SD-400/SD-200 - シグナルディレイ

Λ, Polysix, TRIDENT

Λ, Polysix, TRIDENT

- 1979年

- X-911 - ギター・シンセサイザー

- Σ (シグマ) - レイヤー可能なプリセット型ソロシンセ

- Λ (ラムダ) - プリセット型ポリフォニックシンセ (PEシリーズ後継)

- Δ (デルタ) - ストリングス搭載ポリフォニックシンセ (VCF以降1系統)

ポリフォニックシンセの進化

- 1980年

- TRIDENT (トライデント) - 音色メモリー搭載8ボイス・ポリシンセにストリングスとブラスを加えた複合キーボード。後にシンセ強化版 TRIDENT MkII を海外リリース

- CX-3/BX-3 - トーンホイール・サウンドにこだわった本格派ドローバー・オルガン

- LP-10 - コルグ初のエレクトロニックピアノ (ベロシティ機能なし)

- 1981年

- Polysix (ポリシックス) - 6ボイス・ポリフォニックシンセ。高いコストパフォーマンスで大ヒットした

- Mono/Poly (モノポリー) - 4VCOシンセサイザー。分厚いソロと 4ボイス簡易ポリフォニックを提供 (VCF以降1系統)

- 1982年

- POLY-61 - DCO搭載ポリフォニックシンセ。オシレータをディジタル制御、パラメータもディジタル入力。後にMIDI化キットをリリース

- SDD-3000 - デジタルディレイ

- 1983年

- POLY-800 - 8ボイス簡易ポリフォニックシンセ。コルグ初のMIDI対応機種 (VCF以降1系統)

- SAS-20 - 自動伴奏つきホーム・キーボード

デジタル化

- 1984年

- 1985年

- 1986年

- DS-8 - FM音源方式のデジタルシンセサイザーである。ヤマハのFM音源チップが搭載されている。

- DSS-1 - デジタル・サンプリング・シンセサイザー。ユーザー・サンプリング、波形編集/手書き波形作成、シンセ機能による音作りが可能

- 1987年

- DSM-1 - ラックマウント版サンプラー。単なるDSS-1互換ではなく、それぞれ固有機能を持つ

- SG-1D/SG-1 - ステージ用電子ピアノ

- CONCERT C-7000 - 本格的家庭用デジタルピアノ

|

| KORG M1

|

|

|

|

| WAVESTATION

|

|

|

|

|

|

|

|

01/W FD

|

ワークステーション登場

- 1988年

- M1 - コルグ最初のミュージック・ワークステーション。高品位PCMサンプル音源と、マルチトラック・シーケンサーを核としたワークステーション機の草分けとして大ヒットした

- A3 - マルチエフェクター

- 1989年

- T1/T2/T3 - M1の高機能版。マスター・キーボード機能、サンプル再生機能、FDD追加

- 1990年

- 1991年

- 01/W - 第3世代ミュージック・ワークステーション

DAW製品、DSP音源、アレンジャーの登場

Prophecy, Z-1, TRITON

Prophecy, Z-1, TRITON

- 1994年

- WAVEDRUM (ウェイブドラム) - DSP搭載の電子パーカッション。豊富なシンセサイズ方式やアルゴリズムを提供

- X5 - 軽量シンセサイザー

- 1995年

- 1996年

- N364、N264 - テクノ/ダンス系ワークステーション

- WT-30S、WT-30K 「調べ」 - 和楽器用チューナー。30Sが三味線用、30Kが箏用。

- 1997年

- Z1 - MOSS(物理モデル)音源搭載シンセサイザー

- D8 - HDマルチトラックレコーダー

|

|

|

|

|

TRITON

|

|

|

| ElecTribeシリーズ

|

|

|

|

|

|

| EA-1

|

|

ER-1

|

|

ES-1

|

|

|

ソフトウェア音源、アナログ・モデリング、DSDレコーダーの登場

|

| MS2000B

|

|

| microKORG

|

- 2000年

- MS2000 - アナログ・モデリング方式のシンセ/ヴォコーダー

- 2001年

- KARMA - 演奏に応じ多彩なアレンジを提案するKARMAアルゴリズム搭載ミュージック・ワークステーション

- 2002年

- microKORG (マイクロコルグ) - 低価格ミニ鍵盤のアナログ・モデリング・シンセ/ヴォコーダー

- 2003年

- MS2000B / MS2000BR - MS2000のアップデート版 / 同ラック版

- ELECTRIBE mkII / MX / SX - ELECTRIBEのアップデート版 / 高機能版

- 2004年

- KORG Legacy Collection (レガシー・コレクション) - 過去の名機をソフトウェア音源化。特別版には MS-20コントローラ(フィジコン)が付属。

- [再現機種] MS-20、Polysix、WAVESTATION (後継追加: Mono/Poly、M-1)。

- [対応環境] VST/AU, Win&Mac (後継追加: RTAS, Intel Mac)

- 2005年

- OASYS - ハイエンド・ミュージック・ワークステーション。DAW / シーケンサ / サンプラーをはじめ、多彩なシンセサイズ機能 (PCM/アナログ・モデリング/トーンホイール・オルガンモデリング)、KARMAの自動伴奏機能 等、最新技術を結集した統合ワークステーション

- 2006年

- RADIAS - マルチプル・モデリング方式の本格派シンセ/ヴォコーダー

- MR-1 - 1bitオーディオに対応した、世界初のポータブルDSDレコーダー。内蔵のハードディスクに音源を記録する方式。

- MR-1000 - MR-1のスタジオレコーディングバージョン。

|

|

|

| KAOSSILATOR

|

|

nano KEY

|

|

| KORG DS-10

|

- 2007年

- M3 - 最新機能をコンパクトに濃縮したミュージック・ワークステーション

- R3 - RADIAS直系MMT音源を採用した標準鍵盤のアナログ・モデリング・シンセ/ヴォコーダー。フォルマント・モーション機能が特徴。

- KAOSSILATOR (カオシレーター) - 指先操作のフレーズ・シンセサイザー

- 2008年

- 2009年

- DS-10 PLUS - DS-10をニンテンドーDSi向けの機能拡張したニンテンドーDS用ソフトウェア。Limited Editionでは学研 大人の科学マガジン 制作のガイドブックが同梱される

- SV-1 ステージ・ヴィンテージ・ピアノ - レトロ&フューチャリスティックなボディで定番ヴィンテージ・キーボードのサウンド (Eピアノ, Eクラビコード, グランド・ピアノ, コンボ・オルガン, 初期シンセ) を提供 [3]

- WAVEDRUM ダイナミック・パーカッション・シンセサイザー [4]

- microSAMPLER - 一台でとことん遊べるコンパクト・キーボード・サンプラー [5]

アナログシンセサイザーの再開発と、モバイルOS向けアプリの展開

- 2010年

- monotron - アナログ・リボン・シンセサイザー。片手に収まるサイズのアナログシンセサイザーで、リボンコントローラーで演奏する。初心者でもに扱える様に操作部を簡単化。名機MS-10/MS-20と同じVCF回路を搭載。アルカリ単4電池2本でも可動であり屋外でも演奏可能。スピーカー内蔵

- iELECTRIBE for iPad - 2010年4月発売のiPad用アプリ。コルグのiOS向けアプリの第一弾。

- iMS-20 - MS-20をモデリングしたiOS向けアプリ。

- M01 - 2010年12月発売のニンテンドーDS用ソフトウェア

- MR-2 - MR-1の後継機種。1bitオーディオに対応したポータブルDSDレコーダー。PCM方式・WAV方式とMP2・MP3の録音方式に対応。付属ソフトである「AudioGate」を用いてDSDフォーマットをPCM24bit/192kHzに変換可能。更にコンパクトディスクやDSDディスクを作成可能。記録メディアはSDメモリーカードに記録。

- 2011年

- KRONOS - OASYSと同等の音源を備え、さらに多彩なシンセシス機能が加わったミュージック・ワークステーション

- monotribe-アナログ・リボン・ステーション。monotronから始まったアナログ回帰第二弾機種である。「単音源」・「リズムマシン」・「シーケンサー」一体でステップ毎のON、OFF等でフレーズを作成出来る。2012年にはアナログ機種では珍しいバージョンアップを成し遂げている。(wavファイル音声によって)

- iKaossilator - KAOSSILATORの機能を拡張したiOS向けアプリ。

- 2012年

- KRONOS X - ユーザーメモリーが2GB、SSD容量が62GBに倍増したKRONOSの機能拡張版

- KROME - M50の後継ミュージック・ワークステーション。M3をベースにKRONOSの機能も取り入れ、3.8GBという膨大なWAVE ROMを併せ持つ。61, 73, 88鍵の3タイプあり、KORG50周年記念モデルとして61鍵のみ3色(レッド、ブルー、ゴールド)を数量限定発売。名称はギリシャ語で色を意味する『Chroma』に由来[6]。

- KROSS - PCM音源のEDS-i(Enhanced Definition Synthesis - integrated)を内蔵した、ミュージック・ワークステーション。4.3, 12.4kgと軽量で単3電池でも駆動する、61, 88鍵モデル[7][8]。

- iPolysix for iPad mini & iPad - PolysixをモデリングしたiOS向けアプリ。

- 2013年

- M01D - M01を機能拡張したニンテンドー3DS用ダウンロードソフトウェア

- MS-20mini - MS-20を86%サイズで復刻したアナログシンセサイザー。後に、組み立てをユーザーが行うMS-20kit(サイズはオリジナルと同じ)や、モジュール化されたMS-20Mkitが発売されている。

- Volcaシリーズ - ある種の音色に特化した、自動演奏付きの小型シンセサイザーと周辺機器のラインナップシリーズ。リズムボックスのVolca Beats、アナログベースシンセのVolca Bass、アナログシンセサイザーのVolca Keysで始まり、年を追うごとに2014年にサンプラーのVolca Sample、2016年に3ボイスFMシンセのVolca FMとアナログキックオシレーターのVolca Kick、2018年にミキサーのVolca Mixが、それぞれシリーズに追加されている。

- 2014年

- 2015年

- iM1 for iPad - M1の音源機能を再現したiOSアプリ。アプリ内課金により、歴代のサウンドカードの全てを購入できる。

- ARP Odyssey - 以前アープ社で製造されていたOdysseyを復刻したもの。2017年にモジュールタイプのARP ODYSSEY Module Rev1 / Rev3が発売されている。

- 2016年

- minilogue - ポリフォニックアナログシンセサイザー。本物のアナログ・サウンドを提供する。新開発した4ボイスのアナログ・シンセサイザー回路登載。フル・プログラマブル仕様で、200のプログラムをメモリー可能。オートメーション可能な16ステップ・ポリフォニック・シーケンサー登載。シンクすることで他のグルーヴ・マシンとセッション可能。

- monologue - モノフォニックアナログシンセサイザー。基本的スタイルはminilogueを踏襲しているが、モノフォニックなこともあり、音色や操作系などに変更がある。

- iWAVESTATION - WAVESTATIONの機能を再現したiOSアプリ。アプリ内課金により、歴代のサウンドカードの全てを購入できる。

- iODYSSEI - ARP Odysseyの機能を拡張したiOSアプリ。ポリフォニック対応。アプリ内課金により、全てのリビジョンのタイプを揃えることができる。

- 2018年

- Prologue - ポリフォニックアナログシンセサイザー。16音タイプと8音タイプがある。KORGが提供するSDKキットにより、ユーザー自らの手でオシレーターをプログラミングできる機能を持つ。[9]

脚注

注釈

- ^ 東京大学大学院修士で三菱化学の化学者は同姓同名の別人。

出典

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

コルグに関連するカテゴリがあります。