|

ガングート級戦艦

ガングート級戦艦(ガングートきゅうせんかん、ロシア語: Линейные корабли типа «Гангут»)は、ロシア帝国海軍が初めて建造した弩級戦艦の艦級である。同型艦は「ガングート」「ペトロパブロフスク」「ポルタヴァ」「セヴァストポリ」の4隻で、全て1914年に竣工した。 ネームシップの艦名のガングートとは、大北方戦争の海上決戦・ハンゲの海戦(1714年)の舞台となったハンコ半島のロシアでの呼称である。 建造の経緯日露戦争においてロシア帝国海軍は主力艦のほとんどを喪失した。これを受けて、海軍再建のため、1908年度に帝政ロシア海軍10ヵ年計画が開始された。この計画により建造された最初の弩級戦艦のクラスである。一般的な資料では「イタリアの造船官ヴィットリオ・クニベルティの設計によるイタリア戦艦「ダンテ・アリギエーリ」(Dante Alighieri)の影響を受けている」とよく書かれるが、実際はテゲトフ級戦艦と同じく、ドイツ式の設計の船である。ロシア帝国海軍はイギリス、ドイツ、イタリア、アメリカ合衆国に技術協力を求め、1907年に国内も含め27社51種の設計案を受け取った。この内、ドイツのブローム・ウント・フォス社とイタリアのクニベリティ造船士官の案が有力候補となったが、国内で改めて新設計することに決定した。これがガングート級となったのだが、その設計にはクニベリティ案の影響が大きく見られると「一般には」言われる。その理由として、ガングート級とイタリア初の弩級戦艦ダンテ・アリギエーリ級には非常に多くの類似性があることが指摘される。 露海軍は、引き続き弩級戦艦インペラトリッツァ・マリーヤ級およびインペラトール・ニコライ一世級、超弩級戦艦クラスの14インチ砲を採用したボロディノ級巡洋戦艦の建造に着手するのだが、これらは全てガングートの基本設計プランの域を出ず、前級の不具合を次級に持ち越す上に更なる問題点を生み出すレベルのものであった。(ロシアは前弩級戦艦のときでもそれを行い、原設計を出したフランスに責任を押し付けている)即ち「ロシア帝国海軍の弩級戦艦はイタリアのクニベリティ式の流れを汲むもの」と言われる所以となったのである。しかし、各国の艦艇研究者たちがこの時の設計案を見聞した上で、この定説を流布しているとは考えにくい。 ガングート級の竣工時とダンテ・アリギエーリ級を比較すると

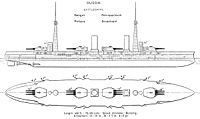

と言う、外見的特長の共通点が最も目を引き、それ以上の思考的発展性を欠いてしまいやすい。しかし、この二戦艦には見逃すことの出来ない差異がある。それは、艦橋や機関部の配置である。ガングート級は平甲板型の船体に、艦首から前向きの1番三連装主砲塔、艦橋、棒マスト型の主檣、第1煙突、後向きの2番主砲塔、第2煙突、前向きの3番主砲塔、クレーン、棒マスト型の後檣、後向きの4番主砲塔の順で配置されている。それに対し、ダンテ・アリギエーリ級は衝角構造の艦首から第1甲板に前向きの1番三連装主砲塔、箱型艦橋、2本煙突に組み込まれた棒マスト型の主檣、一段分甲板が下がって前向きの2番主砲塔と3番主砲塔、2本煙突に組み込まれた棒マスト型の後檣、後向きに配した4番主砲塔の順に配置される。副砲は前者が全てケースメイト(砲郭)配置、後者が連装砲塔4基+ケースメイト配置の混合である。こうして見ると、波が穏やかで暗礁の多いバルト海で使うために、凌波性を考慮するよりも吃水を浅くしている前者と、必要ならば大洋に繰り出せるよう凌波性を確保するために艦首甲板を持ち上げた分、吃水が深くなるのを堪えた後者との違いが見える。ちなみに前者の思想は同世代のドイツ弩級戦艦ナッソー級とヘルゴラント級にも見られる。では、ガングート級のモデルとなった国はどこであろうか。 ここで、先述の「ブロームウント・フォス社」案を説明する。最終選考に残った627-F案は、長船首楼型の船体に、第1甲板に前向きの1番三連装主砲塔、艦橋、主檣、第1煙突、後向きの2番主砲塔、第2煙突、後向きに配した3番主砲塔、後檣、後向きの4番主砲塔、一段下がった後部甲板の順である。こうしてみると、3番主砲塔の配置以外は驚くほどガングート級との類似点が見付かる。あわせて、クニベリティ造船士官の案も説明する。第1甲板に前向きに1番、2番三連装主砲塔を前向きに「並列に2基」、艦橋、主檣、一段下がって第2甲板から3番、4番主砲塔を前向きに「並列に2基」、第2煙突、4番、5番主砲塔を後向きに配した背負い式配置に2基の「三連装砲塔6基計18門22,000トン戦艦」を提出していたのである。僅か22,000トンの船体に18門もの主砲を装備した戦艦はカタログデータ的には魅力的だが、実用性に問題があるために却下されたといわれている。以上、これが欧州で知られている「ガングート原案」にまつわる最も新しい研究データである。 艦形  本級の船体形状は前述の通りに平甲板型船体で、本級から艦首に衝角(ラム)を装備するのを廃止し、替わりに砕氷型艦首形状となった。艦首甲板上に新設計の「1907年型 30.5cm(52口径)砲」を三連装砲塔に収め1基、司令塔を組み込んだ露天式の艦橋、単脚式の前部マスト、2本煙突の間に後ろ向きの2番主砲塔を1基配置。2番煙突の背後に前向きの3番主砲塔を1基配置した。3番主砲塔と後部マストの間には艦載艇が並べられ、舷側に設けられたクレーンが片舷1基計2基で運用された。後部甲板上に後部見張り所を基部に立つ単脚式の後部マストがあり、後部マストを挟んで艦尾側に後ろ向きの4番主砲塔1基が配置された。 副砲として12cm単装砲が舷側ケースメイト(砲郭)配置で各主砲塔の舷側部の四か所に張りだし(スポンソン)を設けて1か所あたり2基ずつ配置され、片舷8基計16基が配置された。この時代の大型艦には対艦攻撃用の魚雷発射管が装備されており、本級にも45.7cm魚雷発射管が水線下に4門が設けてあった。艦尾の水線下には楕円形の舵が前後に計2枚あり、主舵と副舵が首尾線上に直列に並ぶという同時期のドイツ帝国海軍の巡洋戦艦にも見られる舵配置方式を採用していた。これは艦尾の幅が狭いために2枚の舵を並列配置することができなかったためである。この武装配置により艦首・艦尾方向に最大で30.5cm砲3門・12cm砲4門、舷側方向に最大で30.5cm砲12門・12cm砲8門・45.7cm魚雷発射管2門が指向できた。 就役後の近代化改装 就役後の1916年から1917年にかけて近接火器の4.7cm機砲4基を撤去し、「ガングート」「ペトロバブロフスク」は「6.5cm(38口径)高角砲」を単装砲架で2基を搭載した。「セバストーポリ」「ポルタヴァ」は「カネー 7.5cm(50口径)高角砲」を単装砲架で2基、イギリス製の「ヴィッカース 4cm(39口径)ポンポン砲」を単装砲架で1基と異なる武装を搭載したが、これらはロシア革命を経て成立したソビエト連邦時代の1920年代に「1914年型 7.6cm(30口径)高角砲」に更新、単装砲架で1番・4番主砲塔に3基ずつ計6基を搭載した。 このうち「セバストーポリ」のみ1928年10月から1929年5月にかけての改装で艦首形状を波切の良いクリッパー型艦首に改めて全長は184.9mと長くなった。この時に煤煙の逆流を防ぐために艦橋後部の1番煙突を延長し、先端を斜め後部に向けて湾曲させた。1930年に「セバストーポリ」は3番主砲塔上にハインケル式旋回型カタパルトを設置して水上機1機を運用した。  3隻が艦容を一変させるのは1920年代後半から1930年代後半にかけて行われた第二次近代化改装の時であった。 まず「マラート(旧ペトロパブロフスク)」が1928年から1931年5月にかけて行われ、続いて「オクチャブルスカヤ・レボルチャ(旧ガングート)」が1931年9月から1934年8月に、最後に「パリジスカヤ・コンムナ(旧セバストーポリ)」が1933年11月から1938年1月に実施された。 改装の外観上の変更点では、「セバストーポリ」での運用実績により、艦首形状は前方に強く傾斜したクリッパー・バウに改めて外洋航行時の凌波性を高めると共に、艦首から1番主砲塔基部まで甲板を一段分かさ上げして軽くシア(傾斜)が付けて凌波性を改善した。この時に錨鎖穴の位置を既存のものを使用したため、奇妙な外見となった。なお、「セバストーポリ」のみ水線下にバルジを追加したために艦幅が5.4m広くなった。  簡素な露天式の艦橋構造は、円柱状のマストを組み込んだ二階建ての半密閉型艦橋に改装された。他国の旧式戦艦の改装でも艦橋構造の大型化はなされたが、本級は甲板上を主砲塔4基に占められていたため、艦橋スペースを増やすには上へ上へと多層化せざるを得ず、日本海軍の超弩級戦艦に用いられたパゴダ・マストの如き形状を呈することになった。頂上部には新開発の測距儀と射撃方位盤が設置された。艦橋の背後の1番煙突は、煤煙の逆流を防ぐために斜め45度後方に延長された。艦橋と湾曲煙突の隙間は無駄にせず見張り所が設けられた。 武装面においては主砲塔が改造されて仰角が40度に引き上げられて遠距離砲戦に対応できるようになり、対空装備として「7.62cm(55口径)高角砲」を防盾を被せた単装砲架で主砲塔天蓋上に3基ずつ計6基配置した。 第1煙突から、後部の2番主砲塔・第2煙突・前向きの3番主砲塔までの武装配置は竣工時と大差ないが、3番主砲塔の後部に設けられた艦載艇置き場を廃止し、その位置に後部マストと後部艦橋を新設した。艦載艇は後部艦橋の左右の舷側甲板上に積まれ、一部は3番主砲塔の上に並べられた。その運用は後部マストを基部とするクレーンが片舷1基ずつ計2基で運用された。この改装で満載排水量は26,000トン台にまで増大した。

第二次世界大戦時の1941年に航空兵装は全て撤去された。独ソ戦初期の1941年9月、ドイツ軍の攻撃により艦首が断裂した「マラート」は10月31日に応急処置が完了した。これにより全長は127mまで短くなり、排水量は約19,500トンとなり、乗員数は350名に減少した。 1944年に「セバストーポリ」はイギリス製の281型レーダーを装備し、その後290型/291型対空レーダーを装備していた。これと前後して「ガングート」も前後のマスト上に281型レーダー、285レーダー、SGレーダーを装備した。 武装主砲 本級の主砲は新開発の「1907年型 30.5cm(52口径)砲」を採用している。これを新設計の三連装砲塔に納めた。その性能は重量470.9 kgの主砲弾を最大仰角20度で射距離23,230 mまで届かせることができる性能で、射距離9,140mで舷側装甲352mmを、射距離18,290 mで207mmを貫通できる性能であった。砲身の仰角は25度/俯角5度で動力は蒸気機関による水圧駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は1番・4番主砲塔が左右155度、2番・3番主砲塔は左右150度の旋回角が可能であったが前後を艦上構造物に挟まれているために射界に制限があった。装填機構は自由角度装填で仰角15度から俯角5度の間で装填でき、発射速度は竣工時は毎分1.8発であった。 WW1後の近代化改装により砲身の上下角度は、最大仰角は40度まで引き上げられ、これに伴い最大射程は28,710 mまで伸ばされた。また、機力装填装置の改良で装填角度は仰角6度の固定角装填になった替わりに発射速度が上がり、毎分2.2発の発射が可能となった。

副砲、その他武装等 前級の副砲は20.3cm砲を採用していたが、本級の副砲は速射性を重視して「1905年型 12cm(50口径)速射砲」を採用した。それは重量28.97 kg の砲弾を最大仰角20度で射距離13,718 mまで届かせることができる性能を持っていた。発射速度は毎分7発、仰角は20度・俯角10度で動力は人力を必要とした。砲架は露天では360度の旋回角度を持っていたが、実際は舷側配置のために射界は制限があった。 その他に対水雷艇迎撃用にフランスのオチキス社からライセンス生産した「1883年型 4.7cm(43.5口径)速射砲」を単装砲架で4基装備した。対艦攻撃用に45.7cm水中魚雷発射管を単装で4基を装備した。 就役後の武装転換第一次世界大戦後の近代化改装により対空火器が追加され「1935年型 7.62cm(55口径)高角砲」を採用した。その性能は重量11.5 kgの砲弾を最大仰角85度で最大射高8,970 mまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分15~18発、仰角は85度/俯角5度で動力は人力を必要とした。射界は露天では360度の旋回角度を持っていたが実際は上部構造物により射界は制限があった。これを防盾の付いた単装砲架で1番.4番主砲塔上に3基ずつの計6基配置した。 他に近接対空にオチキス社の「13.2mm(76口径)機関銃」を4連装砲架で6基と単装砲架で12基を搭載したが、更に1942年に前部艦橋と後部艦橋の上部に「1942型 4.5cm(68口径)機関砲」を単装砲架で3基ずつ計6基を増設した。これら対空火器の口径は同時期の列強海軍に比べて若干、口径が小さく感じられるが、これは霧の立ち込めるバルト海では航空機は高空を飛べないので、「この程度で充分」とソ連海軍では考えられていたためである。なお、機銃等は艦により搭載数がまちまちで詳しい数は不明である。 機関  本級の機関はヤーロー式石炭・重油混焼水管缶25基とパーソンズ式直結型タービンを高速タービン1基と低速タービン1基ずつを1組として2組4軸を組み合わせ、最大出力42,000馬力、速力23.4ノットを公試で発揮した。燃料タンクは石炭1,000トンと重油1,170トンを搭載し、速力16ノットで4,000海里、もしくは10ノットで5,000海里を航行できると計算され、バルト海や黒海で行動するに充分な航続性能を持っていた。 本級の機関配置は船体内に等間隔に配置された4基の主砲塔の弾薬庫の間に詰め込んだため、変形した缶室・機関配置となっている。艦首から記述すると1番主砲塔と2番主砲塔の間にある艦橋直下に1番ボイラー室が配置して1番煙突が立つ。2番主砲塔と3番主砲塔の間に2番ボイラー室が配置されて2番煙突が立つ。3番主砲塔と4番主砲塔の間にタービン室が設けられ、高速型1基と低速型1基を1組として計2組4基を並列配置で配置した。 弾薬庫と機関室が隣接する配置は当時は本級だけに限らないが、生存性の点で危険な設計であった。実際の戦闘において、本級「ペトロパブロフスク」(マラート)は、独ソ戦中の1941年9月23日にハンス・ウルリッヒ・ルーデル(Hans-Ulrich Rudel)大佐の操縦するドイツ空軍機Ju 87の落とした1トン爆弾を艦橋基部に受けた。主甲板を難なく貫いた爆弾は1番ボイラー室で炸裂し、船体を切断する程のダメージを与えて大破させた。幸い、破砕箇所は2番主砲塔弾薬庫の手前であったために水密隔壁への浸水を免れて大部分の船体は助かった。だが、もし被弾箇所が前方向に数mずれて、1番主砲塔の弾薬庫に爆弾が飛び込んだ場合、本級の防御強化型であるインペラトリッツァ・マリーヤ級1番艦「インペラトリッツァ・マリーヤ」でさえ主砲塔弾薬庫の火災により爆沈している事実からすれば、弾薬庫の誘爆により水密隔壁を吹き飛ばされ、爆沈することも十分に考えられ、本級の機関配置は危険極まりない配置であった。 艦体構造本級の船体設計は、基本的に前級であるインペラートル・パーヴェル1世級を弩級戦艦のスタイルに改めたものである。日露戦争時の戦訓によって浸水を防ぐべく舷窓を少なくする設計を前級から踏襲したために換気能力の低下をもたらし、冬季は保温に優れるが、夏場は通風不良によって乗員の体調を損なうという欠陥もそのまま引き継いでしまった。 艦体の材料に高張力鋼を採用して船体重量の軽量化を図ったが、初めての採用であったため船体強度の計算に問題を起こした。このため建造工事を中断して設計をやり直し、建造期間が延びる結果となった。この時の設計ミスにより主砲斉射時には船体が耐えられなかったと伝えられている。この船体の強度不足は、1920年代の近代化改装の時に補強工事を行って改善された。 防御 本級の防御方式は準弩級戦艦時代と同じく全体防御方式を採用しており、艦首から艦尾直前までの水線部の広範囲にわたって防御された。水線部の1番主砲塔から4番主砲塔の間にかけての117.2mの範囲に末端部は152mmから中央部は最大厚さ225mmの主装甲が張られ、艦首にかけては150mmから125mm→100mmへと薄くなった。 副砲ケースメイトを含む、水線装甲から中甲板までの上側の広範囲には125mm装甲が張られて防御され、艦首と艦尾部は75mm装甲で守られていた。舷側から内部の縦隔壁にも断片防御として38mmから51mmの装甲が張られた。舷側水線下の水密隔壁には最大で38mm装甲が張られて防御された。水密区画は2層式で、そのうち1層はそのまま艦底部の二重底にまで伸ばされていた。副砲ケースメイト部は125mm装甲だが、副砲の基部の防盾は75mmであった。 甲板の防御は最上甲板が12mm、その下の中甲板が25mmで、主甲板は水平部が25mmで舷側装甲と接続する傾斜部は50mmであった。甲板上の司令塔は最大厚250mm装甲が側面に貼られ、天蓋部は100mm装甲であった。煙突の基部は22mmの装甲で防御されていた。 主砲塔は前盾と側面部が203mm、天蓋部は76mmであった。その主砲塔を支えるバーベット部の装甲厚は甲板上は203mmで甲板から下は150mmから75mmへとテーパーした。これは同世代の弩級戦艦「ドレッドノート」の主砲前盾と舷側装甲が279mmであることを考慮すれば防御力不足であった。 第二次近代化改装後

艦歴竣工後から第一次改装時 数々の紆余曲折を経て設計が決まったガングート級であるが、前述の船体設計のミスにより建造が大幅に遅れ、辛うじて第一次世界大戦中に完成したものの、ほとんど行動できず、更に戦後のロシア革命により艦名は様々に変更された。

このうち「ポルタヴァ」はペトログラード付近で船内火災により大破し、沈没を防ぐためにネヴァ川の川面に座礁させられた後は、1925年に使える兵装や部品を取り外して船体は放置された状態で、1926年に「ミハイル・フルンゼ」と改名、1928年に復旧工事が開始されたが遅々として進まず、結局は1950年代に解体された。 他3隻は予算や人員の都合から放置されたために練度の低い海軍の運用による損害を免れて1922年のソビエト海軍発足時まで生き残った。稼動状態にあった3隻は1924~26年にかけて整備を兼ねた第一次近代化改装を行った後に再就役した。 第二次改装時からその後  「ペトロパブロフスク」は1937年5月10日~6月5日にイギリスで行われた「ジョージ6世戴冠記念観艦式」にソ連海軍代表として参列した。第二次世界大戦開始時には「ガングート」「ペトロパブロフスク」はバルト海で、「セバストーポリ」は黒海でドイツ軍と闘ったが、基本的に沿岸海軍だったソ連海軍は艦隊戦などを行う技量はなく、艦砲射撃などの対地支援任務が主であった。なお、「ペトロパブロフスク」は艦名が「マラート」であった頃の1941年9月に爆撃を受けて艦首から割れて大破着底したが、後に艦後部のみ浮揚・修理されて砲術練習艦となり、海上砲台として大戦中を戦った。 大戦を生き残った残り2隻を含む3隻は練習艦に類別されて1950年代まで使用された。 注釈

関連項目参考図書

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia