|

エミスムツアシガメ

エミスムツアシガメ(Manouria emys)は、爬虫綱カメ目リクガメ科ムツアシガメ属に分類されるカメ。ムツアシガメ属の模式種[4]。別名セマルムツアシガメ[4]。 分布インド北東部、インドネシア(スマトラ島、ボルネオ島)、タイ王国南部および西部、バングラデシュ東部、マレーシア、ミャンマー[4]。シンガポールでは絶滅[3][4]。 模式標本の産地(基準産地・模式産地・タイプ産地)は、スマトラ島(インドネシア)[4]。 形態最大甲長60センチメートル[4]。最大体重37キログラム[4]。背甲はややドーム状に盛り上がり、第2 - 3椎甲板は平坦[4]。 頭部はやや大型[4]。吻端は突出せず、上顎の先端はわずかだが鉤状に尖る[4]。四肢前部には、先端が棘状になった大型鱗が並ぶ[4]。後肢と尾の間に、棘状の大型鱗が複数ある[4]。 幼体は縁甲板が鋸状に尖り反りかえるが、成長に伴い突起や反りかえりがなくなる[4]。 分類種小名emysは「陸棲のカメ」の意[4]。 以下の亜種に分かれるが、亜種の分布域の境目(タイ南部、マレー半島)では中間型もみられる[4]。一方でインドでも胸甲板の変異が大きく中間型の個体が見られたり、バングラデシュの個体は亜種ビルマムツアシガメとされるが色彩は基亜種に近いという報告例もある[4]。そのため亜種の有効性を、疑問視する説もある[4]。

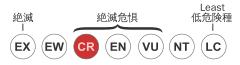

生態標高1,000メートル以下にある常緑樹林(落葉しない熱帯雨林や熱帯モンスーン林)に生息するが、雨季にはこうした森林に接する落葉樹林や竹林でみられることもある[4]。樹木が生い茂って昼間でも林床が薄暗い環境、森林内でも小川や沼の周辺を好む[4]。四肢を使って泥中や落ち葉・腐植質などの堆積物に潜ったり、倒木や植物の根元などに穴を掘り、隠れ家とすることもある[4]。高温時や採食のために、浅い水中に入ることもある[4]。 食性は植物食傾向の強い雑食で、水生植物の塊茎、果実、タケノコ、キノコ、昆虫、有肺類などの陸棲の巻貝、ミミズ、カエルなどを食べる[4]。 繁殖様式は卵生。メスは産卵後に、卵の上に塚をつくる習性がしられている[4]。野生下ではボルネオの個体群は、3 - 4月に交尾を行った例がある[4]。3月に前肢で木の根元の地面を掘って卵を産み、そのうえに植物質や腐植質を積み上げ塚状にしている[4]。飼育下では1回に23 - 51個の卵を、2回に分けて産んだ例がある[4]。この例では塚を作った後にその中央部に穴を掘って産卵しさらにその上に塚を作り、塚の高さが30センチメートルに達している[4]。以下ワッセナー動物園の飼育下繁殖例では、産卵後も3 - 4日は塚を作り続け、最終的には直径250センチメートル・高さが平均で20センチメートルに達する塚を作成している[4]。産卵後2 - 3週間は塚の周囲に留まり、たまに塚の材料を運んだり、塚に近づいた物に対して四肢をつっぱって威嚇したり体当たりして攻撃することが報告されている[4]。少なくとも亜種ビルマムツアシガメでは、約20年の長期飼育例が知られている[4]。 人間との関係生息地や中華人民共和国では食用とされたり、薬用になると信じられていることもある[4]。 森林伐採や農地開発・森林火災などによる生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数が激減している[3][4]。1975年のワシントン条約発効時から、(1977年からはリクガメ科単位で)ワシントン条約附属書IIに掲載されている[2]。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。1970年代以前から1990年代にかけて大量に輸入されていたが、近年は流通量は激減している[4]。主に基亜種が流通する[4]。小型な基亜種でも40センチメートル以上に達する大型種で、極めて大型のケージで多湿な環境を維持する用意などができない限り飼育は勧められない[4]。展示施設での飼育下繁殖報告・観察例は比較的多く、ホノルル動物園・ワッセナー動物園などでは詳細な繁殖報告例がある[4]。日本でも1998年に、亜種ビルマムツアシガメの繁殖成功例がある[5]。 画像

出典

関連項目 |

Portal di Ensiklopedia Dunia