|

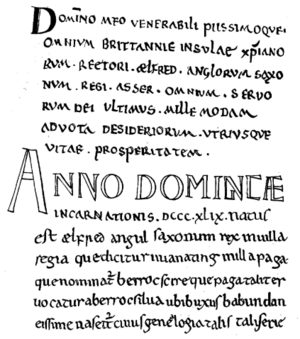

アッサーアッサー(英語: Asser, 909年ごろ没) は、セント・デイビッズ出身のウェールズ人の修道士。885年ごろにウェセックス王アルフレッド大王に請われて、セント・デイビッズを離れて王の顧問となり、890年代にソールズベリー主教を務めた。 893年、アッサーはアルフレッド大王の伝記『アルフレッド王の生涯』(Life of King Alfred)を著した。この伝記の原典は現存していないが、アルフレッド大王の業績のみならずイングランド史初期の王についての最も重要な文献と位置付けられている。またアッサーは、アルフレッド大王によるグレゴリウス1世の『司牧規則書』英訳などにも関与した。 後にオックスフォード大学で発見されたアルフレッド大王の伝説はアッサーが筆者に比定されたが、これは現在では否定されている。この説はウィリアム・カムデンが1603年にアッサーの『アルフレッド王の生涯』を出版した際に挿入したものである。これが否定された際、『生涯』そのものも偽作でないかと疑われたが、こちらはアッサーによるものであることが定説となっている。 名前と前半生 ウェールズ人修道士アッサー (ジョン・アッサー、アッセリウス・メネウェンシスとも)[1]は、少なくとも885年ごろには活躍し始めている。彼の前半生についてはほとんどわかっていない。アッサーという名は、おそらく創世記のヤコブの子アシェルに由来する。この当時ウェールズでは旧約聖書の人物名を子につけるのが一般的だったが、アッサーはヒエロニムスのヘブライ語人名解釈に通じていたと考えられることから(ヒエロニムスは「アシェル」という名は「祝福された」という意だと述べている)、出生名ではなく彼が修道院に入った際に名乗った名であるという説もある。そこから、アッサーの出生名はウェールズ語で「祝福された」もしくは「祝福」を意味するGwyn (もしくはGuinn)であった可能性がある[2]。 『アルフレッド王の生涯』によれば、アッサーは西南ウェールズのダヴェドの聖デイヴィッド大聖堂の修道士だった。彼はこの地で育ち剃髪し、聖職者としての経験を積んだ。また、聖デイヴィッド大聖堂の司教ノビス(873年/4年没)は彼の親族だったと述べている[2]。 ウェールズ宮廷アッサーについて知られている内容は、ほとんどアルフレッドの伝記によるものだが、その中で彼が自身に触れている事柄も、アルフレッドがいかに自分を宮廷学者として迎えたかといったことくらいである。アルフレッドは学問の価値を高く評価し、ブリテン島中や大陸からも多くの学者を募集していた。彼がいかにしてアッサーを知ったかは分かっていないが、おそらく彼が宗主権を得たウェールズ南部の国を通じて情報を得たものと考えられる。885年、アルフレッドはグウィリシング王ハウェル・アプ・リースとダヴェド王ヘヴァイズを従属させた。この事件について、アッサーは詳細な記録を残している。885年のハウェルの憲章に署名者の一人として並んでいる「アッサー」は同一人物だと考えられる。そのため、南ウェールズの君主たちとアルフレッドの関係を通じてアルフレッドがアッサーを知った可能性が高い[2]。 アッサーは、サセックスのディーン(現ウェスト・サセックスのイースト・ディーンおよびウェスト・ディーン)におけるアルフレッドとの初対面の様子を詳しく物語っている[3]。887年11月11日、聖マルティヌスの日(これはアッサーの歴史記述の中で唯一具体的な日付を記した箇所である)、アルフレッドはラテン語を学ぶことを決心した。ここから逆算すると、アッサーは885年前半にアルフレッドに登用されたことになる[2]。 アルフレッドの求めに対し、アッサーはこれを受けるかどうか考える時間を求めた。聖デイヴィッド大聖堂での現在ある地位での責任を投げ出すことにためらいがあったからである。アルフレッドはそれを了承しつつ、アッサーに「セント・デイビッズとアルフレッドの宮廷に半分ずつ滞在する」という妥協案を示した。アッサーは再度考える時間を求め、最終的に6か月後に戻ることを約束したうえでウェールズに帰った。しかしウェールズへの道中でアッサーは熱病に倒れ、カイルウエントの修道院に12か月と一週間とどまった。アルフレッドがアッサーの遅延の原因を調査し始めたので、アッサーは快復すればアルフレッドのもとに戻ると約束した。886年に快復したアッサーは、セント・デイビッズとアルフレッドの宮廷で半々に過ごすというアルフレッドの提案を受け入れた。セント・デイビッズの人々も、アッサーがアルフレッドに対して影響力をふるうようになれば、度々セント・デイビッズを襲ってくるヘヴァイズ王の手から修道院や院領を守れると考え、アッサーの出仕を歓迎した[2][4]。 アッサーの他にも、アルフレッドはサン=ベルタン修道院のグリムバルドやザクセンのヨハンなどの高名な学者を宮廷に招いている。この3人の出仕時期は1年も離れていない[5]。886年4月から12月にかけて、アッサーはレオナフォード(Leonaford)という地に滞在した。レオナフォードは、おそらく現在のウィルトシャーにあるランドフォードと同じだと考えられている。アッサーはここで、文字を読めないアルフレッドに書籍の読み聞かせをした。12月にアッサーはウェールズに戻る許可を得ようとしたが認められず、代わりにクリスマス・イヴにコングリーズベリーとバンウェルの修道院、絹の外套、「頑健な男に匹敵する重さ」の大量の香木を贈られた。アルフレッドはアッサーに、この新領を訪れたうえでセント・デイビッズに代えることを認めたのである[2][6]。 これ以降、アッサーは約束通りウェールズとアルフレッドの宮廷を行き来する生活を送るようになった。彼はウェールズでの行動について何も書き残していないが、イングランドではアッシュダウン、Cynuit (カウンティズベリー)、アテルニーなど数々の戦場を訪れた。アッサーの記録からも、彼がアルフレッドと共にかなり長い間いたことは明らかである。彼はアルフレッドの義母エアドブルフに様々な場面で出会っており、またアルフレッドがたびたび狩りに出かけたことも記録している[2]。 シェアボーン司教887年から892年の間のある時、アルフレッドはアッサーにエクセターの修道院を与えた。これに次いで、アッサーはシェアボーン司教となった[7]。彼がこの地位についた正確な年は不明である。前任者のWulfsigeは、890年から896年の間に調印された憲章の連署者として知られている。最初に彼がシェアボーン司教として言及されるのは900年のことで、彼は憲章に署名した一人として登場する。そのため、彼が司教位を継いだのは890年代に限られるという考え方もある[7]。どちらにせよ、この憲章署名以前にアッサーがシェアボーン司教位に着いていたことは、Wulfsigeが受け取ったアルフレッドの司牧規定書の写しにおいてアッサーが司教として記されていたことからも確実である[2]。 アッサーがシェアボーンの属司教だった可能性もあるが、もしそうであればアッサーはセント・デイビッズの司教でもあった。彼はウェールズのゲラルドによる『カンブリアの旅程案内』(Itinerarium Cambriae)に名が載っているが、この文献は3世紀も後の1191年に編纂されたものなので信憑性は低い。同時代の記録としてはやはりアッサー自身の記述に頼らざるを得ない。彼によれば、セント・デイビッズ司教は度々ヘヴァイズ王に追放されていたとしたうえで、「彼は私ですら度々追放した」と述べている。このことからも、アッサーがセント・デイビッズ司教の位にあったことがうかがえる[2]。 『アルフレッド王の生涯』893年、アッサーは『アルフレッド王の生涯』(The Life of King Alfred)と題したアルフレッドの伝記を著した。原典はラテン語で、原題は「アングロサクソン人の王アルフレッドの生涯」(Vita Ælfredi regis Angul Saxonum)である。この書物が成立した年代は、作中に言及されているアルフレッドの年齢から計算されたものである。『アルフレッド王の生涯』は2万語に満たない短い書物であるが、アルフレッドの時代を知るための最重要文献の一つとなっている[2]。 アッサーは伝記を書くにあたり、様々な文献を参考にした。文体は、840年ごろに書かれた作者不明のルートヴィヒ1世の伝記『皇帝ルートヴィヒの生涯』や、トリーアのテガンの『皇帝ルートヴィヒの事績』に似ている。またアッサーは、ベーダ・ヴェネラビリスのイングランド教会史や、ウェールズの歴史書であるブリトン人の歴史、また『アルクィンの生涯』や同時代に編纂されたアングロサクソン年代記についても知っていた。またウェルギリウスのアエネーイスや、カエリウス・セドゥリウスのカルメン・パスカレ、アルドヘルムのDe Virginitate、そしてアインハルトの『カール大帝の生涯』などもよく読んでいたことは明らかである。また『アルフレッド王の生涯』には、グレゴリウス1世の司牧規定書やアウグスティヌスの『信仰・希望・愛について』も引用されている。そもそも『アルフレッド王の生涯』は、半分近くを占めるアングロサクソン年代記の851年から887年の部分のラテン語訳にアッサー自身の意見やアルフレッドのエピソードを挿入して作られた伝記である。またアッサーは、887年以降の関連事項やアッサーの人となり、その治世に関する情報も『アルフレッド王の生涯』に含めている[2][8]。 アッサーの散文は、構文に力が無く不明瞭であるなどとして批判されることがある。彼は頻繁に古風で難しい言葉を使い、いびつな表現を多用しているが、こうした書き方は当時のブリテン島のラテン語文筆家には珍しくない。またアッサーの文章にはフランク王国のラテン文献に特有の言葉が散見される。このことからアッサーがフランク王国のどこかで教育を受けた可能性もあるが、宮廷でグリムバルドらフランク人学者の影響を受けたためと考えるのが定説である[2]。 『アルフレッド王の生涯』の最後の部分は、結びが無く突然記述が終わっている。そのため、原本とされる原稿は未完の下書きだった可能性が高い。アッサーは伝記執筆から約16年、またアルフレッドも899年まで生きているにもかかわらず、893年以降の事項は『アルフレッド王の生涯』に残されていない[2]。 『アルフレッド王の生涯』はウェールズ人のために書かれた可能性が高い。というのも、アッサーは南西イングランドの関連地域の地理解説に特に労力を割いていることから、この地域外の人々を読者として想定していたようである。さらに、アッサーはイングランドの地名などの後にウェールズ語の名を並べていることがある。その中には、ノッティンガムのようなもともとウェールズ語名が無いことが明らかな地名も含まれる。歴史的にみると、この伝記が書かれた時期はアルフレッドが南ウェールズを支配下におさめた後であり、アッサーはウェールズ人にアルフレッドを紹介することで、両者の間の溝を埋めようとしたものと考えられる。ただ、ウェールズ語の地名表記は単なる語源学的興味によるものか、アッサーの周辺の人々のためのものであって、ウェールズ人全般に向けたものではないという反論がある。また地理解説に重点が置かれているのはアルフレッドの要塞整備計画を助けるためであるとして、イングランド人の読者を想定した書物であるという説もある[9]。 『アルフレッド王の生涯』には、アルフレッド在位中のウェセックス王国の内紛やアルフレッドに対する反抗は一切記述されていない。ただ、アルフレッドの要塞整備方針になかなか従わない人々に対して、アルフレッドが厳しく服従を強制したことはアッサーも明確に記録している。執筆時にアルフレッドが存命だったこともあり、『アルフレッド王の生涯』はアルフレッド側に偏った記述になっているものの、大きな虚偽や事実誤認はないとされている[10][11]。 またアッサーはアングロサクソン年代記を翻訳していく中で、アルフレッド時代以外の部分にも貴重な一次史料となる挿話を入れている。例えば、マーシア王オファの娘エアドブルフがウェセックス王ベオルトリッチと結婚したという記録はアッサーによるものである。アッサーによれば、エアドブルフは暴君のようにふるまい、他の誰かを殺そうとして誤ってベオルトリッチを毒殺してしまい、のちにパヴィーアで乞食として死んだという[12][13]。なおここで語られているエアドブルフは、先述のように『アルフレッド王の生涯』に頻出するアルフレッドの義母エアドブルフとは別人である。 『アルフレッド王の生涯』の歴史 『アルフレッド王の生涯』は中世にはあまり有名でなく、コットン文庫に所蔵された写本1冊のみが残っていた。この写本は1000年ごろに作成され、1731年の火事で焼失している。これほど写本が広まらなかったのは、原本が未完成だったためにアッサー自身が写しを作らなかったためだと考えられる。ところが、『アルフレッド王の生涯』の内容は他の様々な文献に引用されている。12世紀までに『アルフレッド王の生涯』に触れた文献として、以下のような例がある[15]。

コットン版写本自体も数奇な運命をたどっている。まずこの写本は、上記のダラムのシメオン(もしくはラムゼーのバートファース)やウスターのフローレンスが所有していたものと考えられている。写本の出現が確証されているのは1540年代のことで、おそらく直前の修道院解散の影響で古物収集家のジョン・リーランドの手にわたっている。1552年にリーランドが死去したのちに、経緯は不明だがマシュー・パーカーの所蔵となる。パーカーは1575年に死去した際にその蔵書のほとんどをコーパス・クリスティ・カレッジに遺贈したが、その中にコットン版写本は含まれず、1600年までにジョン・ラムリー男爵の、そして1621年までにロバート・ブルース・コットンの所蔵するところとなった。ウェストミンスターの邸宅にあったコットン文庫は1712年にロンドン・ストランドの邸宅へ、そして1730年にウェストミンスターのアッシュバーナム・ハウスに移された。そして1731年10月23日土曜日の朝、火災によりコットン文庫版写本は焼失した[15]。 その結果、アッサーの『アルフレッド王の生涯』の内容は他の文献に引用された文章や二次写本からうかがえるのみとなった。コットン版の写本は多数制作され、また先述のように多数の年代記作家に引用されていることからも『アルフレッド王の生涯』は注目を集めるようになった。しかし原本が現存しておらず、また初期の二次写本の注釈で『アルフレッド王の生涯』以外の文献に由来する記述が原典と混同されたために、本来の『アルフレッド王の生涯』の内容を確定することが難しくなってしまった。現在までに、内容が若干異なる版がいくつもラテン語・翻訳版で出版されている[15]。1904年のW・H・スティーヴンソンによる書評『アッサーのアルフレッドの生涯と、誤ってアッサーの作とされているセント・ネオッツ年代記』(Asser's Life of King Alfred, together with the Annals of Saint Neots erroneously ascribed to Asser)では、一般的なラテン語版の文章が載せられている[16]。この本は1905年にアルバート・S・コックにより英訳された[17][18]。最近の重要な英訳版として、1983年にサイモン・カインズとマイケル・ラピッジが学術的な問題点などの注記を施した『アルフレッド大王 アッサーのアルフレッド王の生涯と他の同時代の文献』(Alfred the Great: Asser's Life of King Alfred and Other Contemporary Sources)を出版している[19]。 オックスフォード大学設立伝説1603年、古物収集家ウィリアム・カムデンは、オックスフォード大学で知られていた伝説を含む『アルフレッド王の生涯』を出版した。

この内容を裏付ける文献は見つかっていない。カムデンはパーカー版写本をもととしているが、他の写本には同様の内容は見られない。現在では、これはカムデンの補完したものであるという理解が一般的だが、この伝説自体は14世紀にはすでに出現している[1][21]。1849年に『アルフレッド大王』を著したジェイコブ・アボットは、「アルフレッドによる最大かつ最重要の教育政策は、オックスフォード大学を設立したことだった」と述べている[22]。 偽書の可能性19世紀から20世紀にかけて、何人かの学者がアッサーによるアルフレッドの伝記を偽作だと主張している。歴史家ヴィヴィアン・ハンター・ガルブレイスは、1964年に著作の中で「誰が『アッサーのアルフレッドの生涯』を書いたのか?」と述べている。ガルブレイスは、『生涯』の中には時代錯誤的な内容があり、アッサーの時代に書かれたものとは思われないと主張している。例えば、作中ではアルフレッドを「アングロサクソン人の王」(rex Angul Saxonum)と呼んでいるが、ガルブレイスによればこの呼称は10世紀後半以降に使われるようになったものである。またアルフレッドがアッサーにエクセターの「パロキア」(parochia)を与えたという記述について、ガルブレイスはこれを「司教区」と訳したうえで、エクセター司教区は1050年以前には存在しなかったことを指摘している。ガルブレイスは、『アルフレッドの生涯』は1046年にデヴォン・コーンウォール司教となったレオフリックが、彼のエクセターの司教座を復活させるために先例を示し自身を正当化するために制作した偽書であるとした[23]。 実際には、「アングロサクソン人の王」という称号は892年以前の憲章でも用いられているし、パロキアは必ずしも司教区を意味せず、単に教会や修道院の管轄権を指すこともある。またレオフリックがアッサーについてよく知っていたという可能性は低いし、何よりもコットン文庫版写本が1000年ごろの日付を制作年代として記していたこと、またレオフリック以前の文献に『アルフレッド王の生涯』が引用されていることがゆるぎない反証となっている。こうした反論は、1967年にドロシー・ホワイトロックの「Genuine Asser」の中で行われた[2][23][24]。 2002年、アルフレッド・スミスはバートファース(1020年没)とアッサーのラテン語語彙を比較して、『アルフレッド王の生涯』はバートファースによる偽書であるとする説を出した。スミスによれば、バートスミスは10世紀後半のベネディクト修道会による改革期に高かったアッサーの名声を借りようとしたのだという。ただこの説は説得力に欠け、定説に挑むほどの影響力は持っていない[2][23][25]。 他の業績と死没年アッサーは『アルフレッド王の生涯』の他にも、アルフレッド大王が指揮したグレゴリウス1世の『司牧規則書』翻訳者にも名を連ねている。12世紀の歴史家マームズベリのウィリアムによれば、アッサーはボエティウスの著作英訳にも手を貸した[26]。 カンブリア年代記は、アッサーの死を908年のことだとしている。一方アングロサクソン年代記は、写本によって909年または910年とばらつきがある[27]。こうした問題が起きるのは年代記によって暦が異なり新年が異なっているためで、一般的にはアッサーの死は908年もしくは909年とされている[2]。 脚注

参考文献

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia