|

Pluriel interneLe terme de pluriel interne a deux acceptions principales en linguistique, celles-ci n'ayant pas de rapport entre elles :

Pluriel interne morphologiqueIl est répandu dans les langues chamito-sémitiques, sans leur être spécifique toutefois. En français

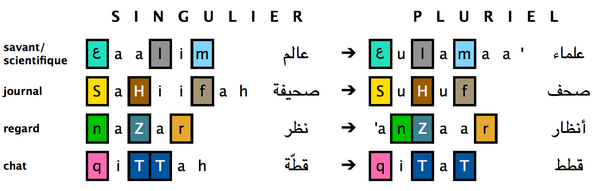

En arabeUne grande partie des noms (et même certains adjectifs) arabes forment leur pluriel en réorganisant les voyelles intercalées entre les trois consonnes radicales. Il existe un nombre de modèles (ou formes) communs au pluriel[pas clair] et il arrive souvent que des noms singuliers du même modèle prendront le même modèle au pluriel. Par exemple, qimmah (قمّة - sommet) prend la même forme au pluriel (qimam قمم) que l'exemple qiTTah/qiTaT affiché ci-dessous.

En maltaisLe maltais est une langue d'origine arabe, qui a emprunté des éléments notamment à l'Italien et au sicilien :

En hébreuL'hébreu israélien a hérité de la langue classique des formes de pluriel "brisé" dans le groupe des "ségolés":

En guèze et en amhariqueL'amharique a conservé des formes archaïques de pluriel interne héritées du guèze, ainsi que des formes combinant pluriels interne et externe. Ce mode de formation n'est plus productif de nos jours :

En bretonIl existe en breton quelques cas de pluriels internes par alternance vocalique, mais il s'agit généralement de formes archaïques ou régionales, en concurrence avec d'autres formes[1] :

En anglais

Pluriel interne cognitifGuillaume oppose, dans le cadre de l'opposition conceptuelle continu/discontinu (ou discret), le « pluriel externe », auquel nous sommes habitués, qui serait une « saisie du singulier sous une forme multipliante de pluriel », et le « pluriel interne », qui serait, au contraire, une « saisie du pluriel sous une forme unifiante de singulier[2] ». Selon Guillaume, le pluriel interne serait la marque de langues anciennes ; il aurait « pratiquement disparu des langues évoluées dont nous nous servons en Europe et qui ont conquis le Nouveau Monde ». Il en subsisterait en français d' « infimes vestiges » :

Le pluriel interne, qui aurait généralement disparu à l'époque « préhistorique », resterait représenté dans les langues indo-européennes archaïsantes par le duel[a]. Marc Wilmet reprend le terme de pluriel interne à propos de mots tels que lunettes, ciseaux, bretelles (représentant un seul objet). Il rapproche également l'aspect multiplicatif induit par certains infixes comme -aill-, -ot-, etc. (« criailler, clignoter, etc. ») de la notion de pluriel interne[3]. Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographie

Liens externes |

Portal di Ensiklopedia Dunia