|

Louise RousseauLouise Rousseau

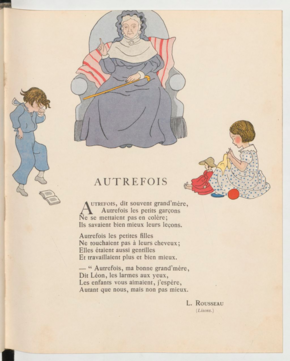

Prononciation Louise Rousseau (1854-1924) est une femme de lettres française. BiographieLouise Delalonde est née le à Cherbourg[1]. Elle est la fille de Napoléon Delalonde, inspecteur des douanes, poète et membre de la société académique des sciences, belles-lettres et arts de Cherbourg[2]. Elle s’installe à Joinville-le-Pont en 1867 après avoir perdu ses parents[3]. Elle devient professeur de lettres et épouse en 1875 le docteur Henri Rousseau, directeur de l’école d’enseignement libre du château du Parangon, qui deviendra l’école coloniale pratique de Joinville-le-Pont. Henri Rousseau est le fils du docteur Louis-Ferdinand Rousseau (1810-1889), maire de Joinville-le-Pont entre 1875 et 1878. Pendant la Première Guerre mondiale, elle installe au château du Parangon une œuvre de patronage et d'hospitalisation des enfants dont le but est « de recueillir et de soigner les pauvres petits dont le père, veuf ou divorcé, est appelé sous les drapeaux[4]. » Louise Rousseau est morte le à Joinville-le-Pont[5]. Une voie de la commune de Joinville-le-Pont porte le nom de villa Rousseau. Femme de lettres Louise Rousseau écrit des livres pratiques de mode, des manuels de botanique, des contes pour enfants, des romans pour jeunes filles, des poèmes, des pièces de théâtre, et des romances. Avec Amoureuses et jalouses (1894), Le Chagrin de Clélia (1894) ou Le Sacrifice de l’amour (1901), elle installe le type du roman pour jeunes filles[3]. Au milieu des années 1890, Louise Rousseau s’essaie également au théâtre, où elle connaît quelques succès, notamment avec Histoire de chevalerie. Elle est membre de plusieurs sociétés artistiques et littéraires. PédagogieL’école du ParangonEn 1832, Louis Ferdinand Rousseau fonde à Joinville-le-Pont une école d’enseignement libre où Jules Rousseau, son fils et beau-frère de Louise, introduit un enseignement technique et professionnel[6]. En 1857, elle est transférée au château du Parangon. Le docteur Henri Rousseau, autre fils de Louis Ferdinand Rousseau et époux de Louise, lui succède à la tête de l'institution. Il transforme l’établissement en 1902 en école coloniale pratique, délivrant un enseignement agricole, commercial et industriel[7]. La formation dure deux ans et l’enseignement comprend botanique coloniale, chimie appliquée, agriculture générale, arboriculture, horticulture, comptabilité, électrotechnique, météorologie, hygiène, médecine pratique, art vétérinaire, arpentage et langues étrangères[8]. Les activités de l’école de Joinville-le-Pont cessent avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Louise Rousseau présente un rapport lors du Congrès colonial tenu à Marseille en 1904. Elle défend « l’importance du rôle colonial de la femme » et s’inquiète de ce que « l’enseignement que l’éducation féminine en France a été jusqu’ici franchement hostile à la colonisation[9]. Elle rédige un article d'enseignement ménager dans le Journal de l'université des annales du . La séricicultureAvec son époux Henri, Louise Rousseau, établit dans le parc de l’institution du Parangon, une magnanerie où les élèves peuvent suivre toute l’évolution du ver à soie depuis l’œuf jusqu’au cocon et au papillon[10]. Il s’agit d’une des premières tentatives pour fonder une exploitation dans les régions septentrionales de la France. L’activité repose sur la chenille d'un papillon originaire de l'Orient, l'Attacus cynthia, qui vit sur le vernis du Japon (Ailantus glandulosa), fréquent en région parisienne. Les chenilles donnent des cocons contenant chacun 500 ou 600 mètres d'une soie ténue, mais solide et élastique. Plus robustes et plus grosses que celles du Bombyx du mûrier, les chenilles de l'Attacus cynthia peuvent être élevées en plein air, sur l'arbre même ce qui entraîne une considérable économie de construction, d'entretien, de chauffage et de main-d'œuvre. Par contre, la soie fournie par l'Attacus cynthia n'est pas très blanche, et elle exige un dévidage spécial, en raison de la gomme dont elle est chargée[10]. Louise Rousseau réalise des aquarelles, présentées dans des expositions botanistes. Elle illustre plusieurs livres sur la culture des plantes d’ornement [3]. L’activité de botaniste de Louise Rouseau lui vaut des distinctions[11]. BibliographieRomans

Théâtre

Livres pratiques

Livres pour enfants

Sources

Références

Liens externes

|

Portal di Ensiklopedia Dunia