|

L'Ami commun

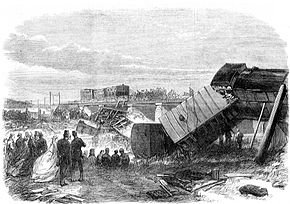

L'Ami commun (en anglais Our Mutual Friend), quatorzième et dernier roman achevé de Charles Dickens, a été publié par Chapman & Hall en vingt épisodes de feuilleton — comptant pour dix-neuf — en 1864 et 1865, avec des illustrations de Marcus Stone, puis en deux volumes en février et , enfin en un seul la même année. Situé dans le présent, il offre une description panoramique de la société anglaise, la troisième après La Maison d'Âpre-Vent et La Petite Dorrit. En cela, il se rapproche beaucoup plus de ces deux romans que de ses prédécesseurs immédiats, Le Conte de deux cités et Les Grandes Espérances. Charles Dickens s'emploie à dénoncer la superficialité d'une société fissurée en divisions de classes, corrompue par l'avidité du gain, l'incompétence du pouvoir, le gaspillage de la vie urbaine vouée au matérialisme et les relations prédatrices qu'entretiennent entre eux les êtres humains. Pour symboliser la déréliction de ce monde en décomposition, il utilise les décharges londoniennes, amoncellements de déchets déversés pêle-mêle (dust heaps), le cours du fleuve charriant des cadavres, les oiseaux de proie humains détroussant les morts et fouillant sans relâche dans les ordures. Ainsi, il associe une satire mordante à un réalisme noir, un fond traditionnel de fantastique et de contes de fée à une mise en garde contre les périls montants et propose en antidote les valeurs morales qu'assurent la bonne volonté et un altruisme bien orienté. L'intrigue présente une certaine originalité par la cohérence, voire le raffinement de sa complexité. De plus, malgré la surabondance de cadavres, testaments et complots, Dickens abonde en scènes humoristiques où fraîcheur d'observation et verve se déploient non sans audace. Considérant en effet qu'une voix unifiée ne saurait à elle seule représenter la fragmentation de la société moderne et rendre compte de l'instabilité du monde qu'elle génère, l'auteur donne à son narrateur, pourtant moins présent que dans beaucoup de ses romans, une amplitude de ton encore jamais atteinte, tour à tour ironique et désinvolte, sérieux et comique, solennel et léger. L'Ami commun est aujourd'hui reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre de la dernière manière de Dickens. Quoique moins courtisé par les adaptateurs que certains des ouvrages précédents, le roman a inspiré plusieurs réalisateurs de cinéma ou de télévision, et même le poète T. S. Eliot ou encore le chanteur Paul McCartney. GenèseLa gestation de L'Ami commun s'est avérée longue et frustrante[1] ; hormis Barnaby Rudge, aucun autre roman de Dickens n'a eu autant de mal à décoller[2]. Lorsqu'il commence à paraître en livraisons mensuelles en , il y a une quasi-décennie que Dickens ne publie plus en feuilleton, le dernier, La Petite Dorrit, datant de 1855-1857. L'intervalle a été occupé par des œuvres plus courtes, destinées à une parution hebdomadaire dans la revue All the Year Round et exigeant de ce fait une discipline tout autre que celle des romans plus ambitieux. Enfin, distrait de sa tâche par ses tournées de lecture publique et ses activités journalistiques, affaibli par la maladie, tourmenté par sa liaison avec Ellen Ternan[2], et même si l'idée en avait germé bien plus tôt, Dickens a du mal à se mettre à l'ouvrage. En deux ans, il n'a écrit que cinq épisodes[3] : la fraîcheur improvisatrice de la jeunesse semblait l'avoir quitté. Moins d'élans de l'imagination, de digressions, d'histoires dans l'histoire – désormais, tout se doit d'être préparé, planifié ; pas une page qui ne soit en rapport direct avec le thème principal[2]. Gestation Entre 1860 et 1861, Dickens choisit son titre et discute avec John Forster de quelques idées figurant dans son Book of Memoranda (mems). Elles concernent d'abord plusieurs noms figurant dans le roman (Podsnap, Lightwood, Riderhood, Wegg, Boffin, Headstone, Twemlow et Wilfer), puis l'intrigue qui se prépare[1] : un homme[N 1] « se faisant passer pour mort, et bel et bien mort pour ce qui est extérieur à lui-même ; un pauvre imposteur épousant une femme pour son argent, et elle l'épousant pour son argent, tous les deux se rendant compte de leur erreur après la célébration, et signant une sorte de pacte contre la gent humaine en général ; chacun d'eux étant en relation avec des gens flambant neuf [sic] et un père sans instruction en futaine avec un garçon à lunettes instruit [sic][4],[5] ».  Au cours des années qui suivent, les lettres de Dickens deviennent une longue litanie de malheurs et de soucis[1] ; il n'arrive pas à entrer dans l'histoire, puis, une fois ce premier pas franchi, il éprouve les plus grandes difficultés à poursuivre : en , il écrit à Forster : « Hélas ! Je n'ai rien trouvé pour mon histoire ; j'essaie sans cesse, mais cette petite maison[N 2] semble avoir étouffé et obscurci mon imagination[6]. » Six mois plus tard, il confie, toujours à Forster : « Je doute fort pouvoir sortir un livre au forceps[7]. » En 1863, il se lamente auprès de Wilkie Collins : « Je pense toujours à écrire un long livre, mais n'arriverai jamais à me mettre à la tâche[8]. » Octobre arrive et il n'a, explique-t-il à Forster, toujours pas commencé, encore qu'il voie l'incipit avec beaucoup de netteté ; il lui faudrait cinq numéros sous la main avant publication, « sinon, je risque encore de dériver et d'avoir à subir à nouveau les mêmes affres[9] ». Enfin, le , il annonce à Wilkie Collins qu'il a fini les deux premiers et s'est mis au troisième : « C'est un mélange de drôlerie et de romanesque qui exige beaucoup d'efforts et d'élagage de certains points qui, pourtant, pourraient être amplifiés ; mais enfin, j'espère que ça sera très bon [sic][10]. » ; ce qui ne l'empêche pas de récriminer deux mois plus tard contre sa lenteur à écrire[11]. Affres des feuilletons La parution en feuilleton débute en , mais une année plus tard, Dickens se dit au bord de l'effondrement[1]. C'est que l'accident ferroviaire de Staplehurst l'a beaucoup contrarié : le train le ramenant de France avec Ellen Ternan et sa mère déraille le ; les huit premiers wagons basculent dans la rivière Beult, en contrebas d'un petit viaduc sans rambardes, et de nombreux passagers restent coincés dans les compartiments[12] ; Dickens, qui a pris place dans le premier wagon, réussit à s'extirper par la fenêtre et à dégager ses accompagnatrices, mais l'accident se solde par dix morts et quarante blessés[13],[14]. Lorsque L'Ami commun sera publié, une postface ironique dévoilera au public que, le manuscrit du dernier épisode étant resté dans son manteau, Dickens se rappela soudain les feuillets au bout de trois heures, se hissa dans le wagon à l'oblique et réussit à les récupérer[15],[16]. « Enchaîné par la jambe à [s]on livre[17] » et « travaillant comme un dragon[18],[19] », il annonce le que L'Ami commun est enfin achevé[20],[21]. IllustrationsL'Ami commun a été illustré par Marcus Stone, fils d'un voisin cher à Dickens, Frank Stone, mort en 1859. Dickens avait pris ce jeune homme sous son aile, le traitait comme l'un des membres de la famille[22] et lui confiait du travail d'illustration[21]. Marcus Stone[N 3],[23] avait ainsi déjà réalisé le frontispice de l'édition « bon marché » de La Petite Dorrit et huit estampes pour l'édition « de bibliothèque » des Grandes espérances, et Dickens appréciait qu'il se démarquât de la tradition des caricatures à la Hogarth qu'avaient adoptée aussi bien Cruikshank que Hablot Browne[21]. Ses personnages affirment leur présence avec un plus grand réalisme, mais, selon Jane Rabb Cohen[N 4], les gravures n'en demeurent pas moins « ornementales plutôt qu'intégrales[24] ». Dickens a trouvé la jaquette (wrapper) excellente, mais a fait plusieurs suggestions concernant ses détails : le mot Our devait apparaître en aussi gros que le reste du titre et Boffin, tout en paraissant bizarre, rester sympathique, avec un visage « drôle sans être horrible[25] ». Cependant, il autorisa quelques libertés à Stone, par exemple de quel côté Wegg devait avoir sa jambe de bois[26]. Parfois, ses exigences ont été très précises, par exemple sur l'attitude de Boffin sur le frontispice[27],[28]. Dans l'ensemble, même si Dickens ne s'intéressait que de loin à ces estampes[28], la collaboration entre les deux hommes ne s'est jamais relâchée et « le résultat s'est avéré fort judicieux[29] ». D'ailleurs, c'est Stone qui emmena Dickens visiter l'établissement d'un taxidermiste, un certain Mr Willis[30], ce qui lui inspira le personnage de Mr Venus[31]. Publication L'Ami commun est dédié à un vieil ami de Dickens et de Forster, l'Irlandais James Emerson Tennent, voyageur et homme politique, ancien gouverneur de Ceylan. CirconstancesLe , Dickens écrit à Chapman & Hall pour lui proposer la moitié des droits relevant de la publication en feuilleton moyennant 6 000 £[21] ; les termes sont acceptés et le contrat est signé le 21[32], l'éditeur se réservant d'annuler l'accord pour un éventuel défaut à la fin de 1864 et de recevoir des compensations en cas de décès[33]. Dickens s'assure la part belle, car si Chapman & Hall risque l'avance sans garantie, lui reçoit d'emblée 6 000 £, s'offre la moitié des bénéfices mensuels et, après la première édition en volumes, la totalité de ceux de toutes les éditions à venir[33]. Les manuscrits du roman et des notes de travail que Dickens a donnés à E. S. Dallas pour le remercier de son compte rendu élogieux[34], sont déposés à la Pierpont Morgan Library, alors que les épreuves corrigées offertes à Marcus Stone sont hébergées par la Berg Collection[21]. La publication en feuilleton s'est étendue de à ; celle en deux volumes date de février et . Tauchnitz a sorti une édition en quatre volumes à Leipzig de 1864 à 1865 et le Harper's New Monthly Magazine de New York a diffusé le roman en feuilleton de à . Une traduction allemande de Mary Scott a été publiée en cinq volumes dès 1864 et 1865. Enfin, l'édition « bon marché » et celle dite « de bibliothèque » ont paru en 1867, tandis que l'édition appelée « Dickens » a pris le relais en 1868[21]. Calendrier des publications en feuilletonPremière partie : ENTRE LA COUPE ET LES LÈVRES

Deuxième partie : GENS DE MÊME FARINE

Troisième partie : LONG DÉTOUR

Quatrième partie : PIÈGES ET TRAPPES

Accueil

Les premières ventes dépassent celles jamais atteintes par les romans précédents et Dickens jubile : « Il n'y a rien de mieux que Notre ami, déjà à 30 000, avec une flopée de commandes[36] ». Puis le flot se ralentit et tombe à 19 000 lors du dernier épisode. Si l'auteur empoche 12 000 £, l'éditeur enregistre un déficit de 700 £[37]. Les comptes rendus restent mitigés : même John Forster écrit que le roman « pèche par manque de fraîcheur et de développements naturels[38] ». Le jeune Henry James le déclare le « plus mauvais roman de Dickens […], tarabiscoté et artificiel […], un livre d'une rare intensité, mais mal conçu, mal assimilé et mal ressenti[39] » ; il y faudrait, ajoute-t-il, de la « philosophie »[38]. En revanche, Henry Chorley vante « sa richesse et sa cohérence[40] ». La critique moderne se montre bien plus unanimement positive : nombre de commentateurs, en particulier marxistes[38], y voient une grande œuvre sociale à l'égal de La Maison d'Âpre-Vent, La Petite Dorrit et Les Grandes Espérances. Jack Lindsay écrit en 1950 qu'il s'agit d'« une œuvre suprême […] l'une des plus grandes jamais composées en prose, justifiant pleinement que Dickens ait droit, plus que tout autre écrivain anglais, à siéger aux côtés de Shakespeare[41] ». D'autres s'intéressent à sa structure, dont Arnold Kettle qui souligne sa « profondeur et la cohérence artistiques[42] ». Quant à Angus Wilson, il écrit qu'il y a là un roman d'avant-garde ayant exercé une influence notable, par exemple sur Henrik Ibsen pour Une maison de poupée et T. S. Eliot dans La Terre vaine (voir Divers), d'abord intitulée d'après la description que fait Betty Higden de Sloppy[43],[44]. Résumé de l'intrigue et recensement des personnagesÀ la différence des deux précédents romans, Le Conte de deux cités, qui narre des péripéties de la Révolution française, et Les Grandes espérances qui se déroule dans les années 1820[45], Dickens situe L'Ami commun dans le présent, « de nos jours[46] » (In our times). Ce choix est dû à sa volonté de dénoncer les maux de la société moderne, mais aussi de mieux répondre aux exigences du public, désormais avide de décors contemporains, en particulier urbains, et fasciné par le nouveau genre du roman à sensation avec intrigues bourrées de mystère, d'identités camouflées ou perdues, de testaments cachés, sans compter la corruption des beaux quartiers et une bonne dose de violence, tels que les lui offrait Wilkie Collins avec La Femme en blanc, publié dans All the Year Round[47]. Pour autant, tout en se pliant au goût littéraire de ses lecteurs, Dickens n'était pas disposé à se limiter à une formule générique[45]. Résumé

Un riche misanthrope brouillé avec le monde entier à l'exception de ses fidèles employés, Mr et Mrs Boffin, meurt après avoir fait fortune en exploitant les décharges de Londres (dustheaps). Son testament stipule que sa fortune est transmise à son fils, John Harmon, qu'il ne voit plus, mais à condition qu'il revienne du lointain étranger où il s'est établi – sans doute l'Afrique du Sud[N 5] –, pour la recevoir. Cette disposition est assortie d'une autre clause : Harmon doit épouser une jeune femme qu'il ne connaît pas, Miss Bella Wilfer. Mortimer Lightwood, notaire réputé indolent et qui a la particularité de ne pas avoir d'autres clients, est désigné comme exécuteur testamentaire. L'héritier présomptif ne se présente pas, non seulement disparu mais présumé mort par noyade à l'issue de son voyage à Londres. En effet, un corps est repêché dans la Tamise par Gaffer Hexam qui, avant de les remettre aux autorités compétentes, dépouille les cadavres dérivant au gré des courants, et les poches du noyé livrent des documents l'identifiant bien comme John Harmon. Un mystérieux jeune homme, disant s'appeler Julius Handford, assiste à l'identification officielle puis disparaît. Puisque l'héritier fait défaut, la fortune revient à Mr et Mrs Boffin, gens plutôt naïfs et confiants, qui entendent utiliser cette manne pour se faire plaisir et procurer un peu de bonheur autour d'eux. Pour commencer, ils prennent chez eux la fiancée désignée, Bella Wilfer, déçue de la tournure des événements, et la gâtent comme si elle était leur propre fille, tout en l'assurant qu'elle héritera de leurs biens le jour venu. Ils acceptent aussi l'offre de Julius Handford, qui se présente désormais sous le nom de John Rokesmith, de leur servir de secrétaire privé et conseiller en affaires à titre gracieux. Le but secret de Rokesmith est d'observer et de recueillir un maximum de renseignements sur les Boffin et Miss Wilfer, et aussi sur leurs réactions à la nouvelle de la mort de l'héritier. Enfin, Mr Boffin loue les services d'un chanteur de ballades unijambiste, Silas Wegg, qu'il charge de lui faire la lecture. Wegg a bien l'intention de profiter de l'aubaine et d'en tirer le plus d'avantages possible. Très vite, installé dans la Maison Bower, dont la cour contient plusieurs décharges, après le déménagement des Boffin dans une demeure moins triste, il espère y trouver des trésors cachés. Pour se venger d'avoir été remercié comme associé et aussi dans l'espoir d'empocher la récompense offerte par les autorités, Roger « Rogue » Riderhood accuse Gaffer Hexam du meurtre de John Harmon dont il a repêché le corps. Hexam est alors mis en quarantaine par ses collègues et exclu de la taverne The Six Jolly Fellowship-Porters (« Les six joyeux compagnons de la guilde des portiers ») où se retrouvent les hommes vivant de la rivière. Encouragé par sa sœur Lizzie, Charley Hexam, qui désire malgré l'opposition paternelle devenir maître d'école, quitte le domicile familial. Survient un tragique événement : avant que Riderhood ne reçoive la récompense promise à la suite de ses fausses allégations, Hexam est à son tour retrouvé noyé dans la Tamise. Lizzie déménage alors chez une couturière pour poupées, une toute jeune infirme surnommée Jenny Wren, vivant avec un père alcoolique qu'elle traite comme son enfant. Elle a été remarquée par Eugene Wrayburn, avocat ayant tout du gentleman, alors qu'il accompagnait son collègue et ami Mortimer Lightwood pendant l'interrogatoire de Gaffer. Cet intérêt se transforme bientôt en un profond sentiment qui le conduit à lui proposer, ainsi qu'à Jenny, de leur financer des cours pour améliorer leur instruction. Ce fait excite la jalousie du maître de Charley, Bradley Headstone, tombé amoureux fou de la jeune fille. Il demande la main de Lizzie qui la lui refuse, tandis que Charley, ayant pris le parti de son maître, rompt tout contact avec sa soeur qui refuse de lui obéir. Quant à Lizzie, peu sûre des intentions de Wrayburn, et craignant les réactions de Headstone, elle s'éloigne de ses deux prétendants et trouve un emploi en amont du fleuve, hors les murs de la capitale. La fureur jalouse de Headstone le pousse à prendre Wrayburn en filature. Mr et Mrs Boffin voudraient adopter l'orphelin dont s'occupe sa grand-mère, Betty Higden, mais le petit garçon meurt avant que les formalités ne soient terminées. Cette Mrs Higden gagne sa vie en prenant soin de jeunes enfants dans sa minding school (« crèche privée »), aidée en cette tâche par un enfant trouvé, Sloppy, maintenant adolescent dégingandé. Mrs Higden redoute l'hospice jusqu'à l'obsession, entendant à tout prix gagner sa vie par elle-même. Lorsque le petit orphelin décède et que Mrs Boffin décide de porter sa générosité sur Sloppy, elle prend la route et survit en faisant de menus travaux de couture. Un jour, Lizzie Hexam la trouve à l'agonie, et elle meurt dans ses bras après avoir reçu la promesse qu'elle ne serait pas placée à l'hospice[N 6],[48]. C'est à cette triste occasion que Lizzie fait la connaissance des Boffin et de Bella Wilfer. Eugene Wrayburn, ayant obtenu du père de Jenny les renseignements qu'il recherchait sur Lizzie Hexam, a pu retrouver celle qui est désormais devenue l'objet de son affection. Bradley Headstone essaie lui aussi de la localiser en se conciliant l'assistance de Riderhood devenu éclusier. Un jour, suivant Wrayburn sur les rives de la Tamise, il le voit en compagnie de Lizzie. Il décide de se débarrasser de son rival et tente de l'assommer. S'ensuit une violente lutte qui se finit dans le fleuve. Eugene est laissé pour mort et Bradley disparaît. In extremis, Lizzie retire la victime des eaux. Convaincu que sa fin est proche, Wrayburn épouse Lizzie pour prouver l'honnêteté de ses sentiments, mais, ayant survécu à ses épreuves, il acquiert la certitude que celles-ci l'ont conduit à un mariage heureux avec une personne pourtant de statut inférieur au sien. Lizzie reste consciente qu'un abîme social les sépare et que, sans les circonstances exceptionnelles de cette aventure, elle n'aurait sans doute pas consenti à l'union. Rokesmith s'est épris de Bella Wilfer qui ne peut se résoudre à l'accepter, car elle a déjà proclamé qu'elle ne se mariera que pour l'argent. Or Mr Boffin a changé, corrompu, semble-t-il, par sa nouvelle richesse, sa générosité muée en avarice et sa bienveillance en dureté. Il traite son secrétaire avec mépris et même cruauté, comportement qui éveille en Bella des sentiments de compassion. Elle prend ouvertement la défense du jeune homme, surtout lorsque Boffin le renvoie pour avoir osé prétendre à sa main. Le couple passe outre et s'unit sans son consentement, vivant dans une semi-pauvreté mais sans nuages, et bientôt Bella donne naissance à un enfant. Bradley Headstone avait pris soin de compromettre Rogue Riderhood dans l'attaque perpétrée contre Wrayburn, en portant les mêmes vêtements que lui. Riderhood n'est pas dupe et profite de l'occasion pour exercer un chantage sur son ancien associé. Headstone est aux abois ; pressé par Riderhood, bien décidé à ne pas lâcher sa proie, il finit par se jeter dans l'écluse en entraînant Riderhood dans sa noyade. Au milieu du livre[49], le lecteur découvre que John Rokesmith, Julius Handford et John Harmon sont une unique personne. Mais ce n'est que tardivement que le secrétaire, marié et heureux, jette sa défroque aux orties et se révèle pour ce qu'il est. Tout s'éclaire désormais pour le mieux, car Mr Boffin a joué à l'avare et maltraité son secrétaire pour mettre Bella à l'épreuve. Avec l'aide du taxidermiste articulateur de squelette Mr Venus, Silas Wegg fouille les décharges de sa cour et découvre un testament postérieur à celui octroyant l'héritage aux Boffin, désormais légué à la Couronne. Il tente de faire chanter Mr Boffin en brandissant le testament exhumé, mais ce dernier abat une nouvelle carte, un document encore plus récent qui lui attribue bel et bien la fortune, aux dépens même du jeune John Harmon. Tout finira bien, car le couple Boffin a déjà pris la décision de faire de John et Bella ses héritiers. Silas Wegg est châtié pour son forfait et il revient à Sloppy de le charrier hors des murs de la ville. Sloppy devient un excellent ami de Jenny Wren dont le père alcoolique est mort. Une intrigue secondaire concerne le couple Lammle qu'un malentendu sur leur richesse respective a uni, mais quand la vérité se dévoile, c'est-à-dire que l'un est aussi pauvre que l'autre, les mariés décident d'unir leurs efforts pour mieux escroquer leurs futures victimes. Comme agent d'exécution de leur plan, ils utilisent les services de Fledgeby qu'ils envoient à l'assaut de l'héritière Podsnap. Fledgeby est un usurier qui camoufle son activité sous le couvert du bon Mr Riah, un vieux juif toujours prêt à venir en aide à qui en a besoin. Le complot du trio d'escrocs est déjoué. Le couple Lamme décide alors de s'attaquer à la fortune des Boffin. Mais c'est en vain. Poussé à la ruine par Fledgeby, le couple véreux se voit forcé de quitter l'Angleterre non sans avoir au préalable rossé Fledgeby pour sa trahison. Ces manigances ne sont pas sans conséquences, au moins temporairement, car Mr Riah se brouille avec Jenny Wren qu'il a pourtant prise sous son aile. Ainsi, comme souvent chez Dickens, la justice immanente a prévalu, les méchants ont perdu la partie et seuls restent des couples heureux qu'unit l'amour et non l'appât du gain. Demeure cependant l'arrogance des gens de pouvoir, les derniers à s'exprimer dans le roman, comme si rien ne pouvait jamais changer les vices inhérents à la société. (Résumé en partie dû à Margaret Drabble[50], Paul Davis[51] et au résumé en ligne de Humanities 360[52].) RecensementL'adaptation télévisuelle de la BBC2 a nécessité en 1998 presque cinquante acteurs pour incarner les personnages de L'Ami commun[53]. C'est dire quelle faune disparate habite et anime le roman, des bas-fonds jusqu'au sommet de la hiérarchie sociale. Deux personnages féminins dominent le roman, Lizzie Hexam et Bella Wilfer, auxquelles se joignent deux héros masculins, John Harmon et Eugene Wrayburn. Ce quatuor constitue le noyau de l'intrigue autour duquel se mettent progressivement en orbite des amoureux, des excentriques, des escrocs, des voleurs, des criminels et d'autres, bons ou niais, humbles ou arrogants, pauvres ou riches, chacun drainant avec lui ses propres satellites[53]. Personnages principaux

Personnages secondaires

Narration et caractérisationIl est impossible de séparer l'étude de l'intrigue de celle des personnages, tant les divers fils de l'une et la diversité de classe des seconds semblent d'abord irréconciliables, puis savamment se rapprochent et se rejoignent pour former un tout cohérent. Il y a là un tour de force que seul un romancier aussi expérimenté que Dickens pouvait mener à terme[72]. Une intrigue violemment critiquée

À l'origine, Dickens prévoyait trois fils d'action : un jeune homme se fait passer pour mort mais reste présent en spectateur des activités de ses amis et connaissances ; un imposteur impécunieux, se prétendant riche, épouse une femme qu'il croit riche mais qui s'avère sans un sou et aussi rouée que lui ; un père illettré est à la peine avec son fils qui a reçu une bonne éducation. Le premier fil devint peu à peu l'axe principal du roman ; le deuxième perdit de son importance lors de la rédaction ; enfin, le troisième grandit jusqu'à devenir méconnaissable, le jeune homme devenu une fille d'ouvrier qui s'éprend d'un vrai (fine) gentleman, une belle histoire d'amour finissant par un bon mariage[73]. Même au stade de la planification, les trois fils finirent par se rejoindre pour former un tout que Hobsbaum qualifie de « plus impressionnant que prévu au stade de la conception originale[73] ». En 1865, cependant, l'intrigue s'est vue violemment critiquée : le New York Times parle d'une « action dont la complication s'associe à une totale maladresse dans l'art de la présenter et la déployer[74] ». À Londres, le London Review publie deux articles, l'un, anonyme, déclarant que « l'intrique tout entière dans laquelle sont mêlés le mort John Harmon, Boffin, Wegg et John Rokesmith, est échevelée, fantastique et dénuée de réalisme, conduisant le lecteur à une totale confusion que l'intérêt général de l'histoire ne vient en rien compenser[75] », ajoutant que « le dénouement est une nouvelle déception[75] » ; l'autre appréciant que « l'état mental d'un homme s'apprêtant à commettre le plus grand des crimes a rarement été dépeint avec autant de sophistication et de vraisemblance[76] ». Peut-être conscient de la difficulté que son intrigue rencontrerait, Dickens avait pris soin de préciser dans sa postface qu'il s'était particulièrement attaché à en préserver l'unité : « Garder longtemps caché et pourtant se développant sans cesse, un autre but généré par [un] incident majeur, puis en rendre enfin compte de manière plaisante et utile s'est avéré la partie à la fois la plus intéressante et la plus difficile de ma conception de l'intrigue. Cette difficulté s'est trouvée encore accrue par le mode de publication ; il serait en effet fort peu raisonnable de s'attendre à ce que beaucoup de lecteurs, suivant une histoire découpée en portions mensuelles pendant dix-neuf mois, puissent, avant qu'elles ne soient parvenus à leur terme, percevoir les relations reliant les fils les plus ténus au schéma général sur lequel le tisseur d'histoire à son métier garde les yeux rivés[77] ». Le vocabulaire employé ici est révélateur : contrairement à des auteurs comme Samuel Richardson au XVIIIe siècle, Jane Austen, George Eliot ou Henry James au début et à la fin du XIXe siècle, Dickens ne cherche pas à créer l'impression que son intrigue se développe sur son élan comme mue par la logique interne des événements ; forme et sens ne fusionnent pas organiquement, mais sont reliés par un processus de manipulation délibérée ; pour reprendre la propre image de l'auteur, les thèmes fournissent la trame sur laquelle s'entrecroisent les fils d'épisodes divers pour former un schéma cohérent s'imposant finalement au lecteur[78]. De fait, si l'intrigue de L'Ami commun apparaît au bout du compte relativement simple, vue de l'extérieur elle s'avère redoutablement complexe. Le cadre général peut en être ainsi tracé : un riche héritier, en route pour recevoir son héritage et se soumettre à la clause exigeant son mariage avec une jeune femme qu'il ne connaît pas, disparaît à son arrivée, son corps ayant été retiré des eaux de la Tamise. En son absence, la fortune revient à un quasi simple d'esprit vertueux mais peu capable de gérer la manne financière qui lui tombe du ciel. De nombreuses forces hostiles se dressent pour le dépouiller, en particulier un colporteur de ballades unijambiste, un taxidermiste et un couple sinistre qui, après s'être mutuellement berné, s'associe dans l'art de l'escroquerie[79]. Cependant, de nombreuses intrigues secondaires commencent à se greffer comme des affluents sur une rivière. Il y a là « une abondance de matériaux apparemment disparates […] qu'à ce stade de sa carrière, Dickens est tout à fait capable de […] fusionner […] en un tout aussi complexe que le réseau d'usines dominant Les Temps difficiles[79] ». Les intrigues se suivent et s'accumulent en douceur et soudain les groupes sociaux semblant à des années-lumière les uns des autres se rejoignent, « ce qui apparaît comme l'un des points saillants du roman[79] ». Ressemblance avec le modèle précédent L'intrigue dominante est celle qui concerne John Harmon. Selon Brian Cheadle, elle se modèle en partie sur celle des Grandes Espérances[80]. Par exemple, la seule différence entre le forçat Magwitch et Boffin est la violence imposée au premier par les événements, car en tous les deux dominent les qualités du cœur et la volonté d'aider autrui. De plus, tel Pip revenant du Caire, Harmon arrive du Cap vierge de tout blâme et donc apte à être récompensé, comme si « la richesse revenait de droit à une conscience de soi authentique plutôt qu'à une identité déformée[80] ». Son but change cependant puisque parvenir à la fortune laisse place au désir passionné de gagner le cœur de l'héroïne qu'il n'a pas choisie, mais observée et appris à aimer. C'est de là que naît l'exigence qu'elle aussi abandonne, de son plein gré et sans sollicitation, sa vénération naguère clamée pour l'argent et rejoigne les humbles valeurs de la domesticité ; chemin assez semblable à celui de Pip voyageant de la pauvreté au snobisme avant de rejoindre la famille des gens simples[81]. Pour autant, Harmon n'est pas comme Pip un hôte passager et temporaire de Londres. Ici, la cité s'impose comme le lieu où l'héritage de déliquescence qu'apporte la vie moderne doit être contrecarré. Le roman, ajoute Cheadle, est « la quintessence même du livre urbain[N 8],[80] ». Alors que l'épreuve suprême que subit Pip est celle du four à chaux, c'est au cœur de la capitale, dans son artère nourricière, que John Harmon endure celle de la noyade et de l'annihilation de soi : « Je n’aurais pas pu dire qui j’étais, je ne le savais pas, j’avais disparu[82]. » Cependant, à l'échelle de L'Ami commun et de la vaste toile qu'il englobe, les terreurs individuelles paraissent insignifiantes : la cité n'a que faire des confessions angoissées de type autobiographique ; dans la confusion de son anonymat, « peu importe, au fond, qu'on s'appelle Radfoot, Handford, Rokesmith ou Harmon[80] ». Quoique plutôt sombre, l'intrigue principale possède une allure désinvolte, enlevée et optimiste car son chemin se trace au gré d'une quête ardue du beau sentiment, et cela, par le déguisement et la mystification. Il y a là un jeu de cache-cache dont le secret se garde pratiquement jusqu'à la fin : Harmon disparaît et apparaît un certain Rokesmith ; Boffin trompe son monde avec une extrême subtilité, le tout aux dépens du lecteur : de fait, contrairement à l'ordinaire du roman dickensien, l'ironie dramatique se voit partout inversée, le narrateur n'étant plus de mèche avec lui mais s'alliant aux personnages pour mieux le berner[80]. Si L'Ami commun accepte la cité comme lieu d'existence dans la modernité, à la différence des Grandes Espérances il requiert l'activité et la plupart du temps le travail, souvent ardu : partout, du moins là où on ne spécule pas, on est soumis à la routine journalière ou pris « dans le maelström de l'improvisation économique à des fins de survie[83] ». Les détails abondent : en fin de journée, Runty Wilfer rentre « pesamment » (plods his way) chez lui à travers « un Sahara suburbain[84] » ; l'accoutrement de Gaffer Hexam, vu sur son bateau dans l'incipit, le distingue nettement des autres travailleurs de la rivière que sont les mariniers, pêcheurs ou gabariers. De plus, le labeur se transfigure, sa réalité tangible devenant comme hors de propos : ainsi, Runty incarne le pathos de la condition de commis ; Podsnap puise dans ses jongleries financières matière à la plus haute estime de soi ; Mr Venus nourrit son orgueil jusqu'au paroxysme par son art macabre ; Jenny Wren fait naître de son imagination des créations aériennes et colorées oblitérant les duretés de la vie ; enfin, Lizzie s'élève au statut d'héroïne épique par la maîtrise technique avec laquelle elle sauve Eugene de la noyade[83]. Ainsi, résume Brian Cheadle, « c'est bien le travail qui impulse l'intrigue principale[83] » : grâce à lui, Rokesmith reste chez les Boffin et y côtoie Lizzie. Tout cela se joue sous la menace implicite d'un décor suscitant le dégoût : « Pas une coque de navire, avec ses lourdes chaînes sortant des écubiers, décolorées depuis longtemps par les larmes du fer, qui ne parût avoir à leur égard de cruelles intentions. Pas une proue dont la figure ne menaçât de les précipiter dans l’abîme. Pas une écluse, pas une échelle indiquant sur une pile ou sur un mur la profondeur de l’eau, qui ne semblât dire, à l’imitation du loup déguisé en mère-grand : « C’est pour mieux vous noyer, mes très-chers ! » Pas une barge aux flancs bouffis, débordant au-dessus d’eux, qui ne parût aspirer la rivière afin de les engloutir[85] ». Cette intrusion de la saleté, de la rouille et de la pourriture, stigmates du rude labeur des êtres et des choses, engendre chez Eugene, plus habitué au confort douillet de la bourgeoisie, un traumatisme allant bien au-delà de sa nausée, l'intuition qu'il est vulnérable et désormais seul responsable de sa vie. Il s'agit de ce que Mill appelle « la souffrance[86] », déjà rencontrée chez Pip lorsqu'il évoque « la terreur de l'enfance[87] ». « La Voix de la société »D'après Philip Hobsbaum, au lieu de L'Ami commun, le roman pourrait s'intituler La Voix de la société, titre que Dickens a donné à son dernier chapitre[88]. Le protagoniste virtuelLe protagoniste originel, mort et enterré, reste « invisible mais présent[89] », et son influence se diffuse pratiquement jusqu'à la fin. Il s'agit du vieux Harmon, cet « avare qui existe surtout dans les commentaires de ceux qui ont connu ou entendu parler de ses exploits malveillants[88] ». Mortimer, hôte acceptable des soirées de la haute société, le décrit en ces termes à Eugene chez les Veneering : « Un affreux scélérat qui a fait fortune dans le balayage […], riche comme un entrepreneur. Vivant dans un trou, au fond de ses montagnes composées de balayures, ce vieux drôle jetait, comme un volcan, sur son petit domaine, tout ce qu’il avait ramassé : détritus de charbon, épluchures de légumes, fragments d’os, tessons de vaisselle, fine poussière, immondices, boue et ferraille, toute espèce de débris[90] ». Se trouve amorcé ici l'un des symboles les plus prégnants du roman, le lecteur gardant l'impression d'une taupe singulièrement agressive enterrée dans une cave de sa sordide construction[88]. Harmon a vécu au pied d'une montagne de détritus dans une demeure portant le nom ironique de Harmony Jail, soit « la prison de l'harmonie » : « On la nommait comme ça parce que le père Harmon y vivait tout seul […] Le bonhomme ne s’accordait avec personne ; puis ça fait une pointe : Harmon, Harmonie, vous comprenez[91] ? » Même nettoyé, brossé et rincé, le lieu demeure sinistre et désolé, sombre, sans peinture, avec un mobilier comme usé de n'avoir jamais servi plutôt que l'inverse[88] : « [...] vieux lit à quenouilles et sans rideaux, à corniche en fer, surmontée de fers de lance comme une grille de prison ; vieille courte-pointe à carreaux d’étoffes diverses ; vieux secrétaire à sommet fuyant, comme un front mauvais et fourbe ; vieille table massive à colonnes torses, placée à côté du lit, et portant le vieux coffret où l’on avait trouvé le testament. Contre le mur, deux ou trois vieux fauteuils affublés de housses à carreaux de diverses couleurs, et dont l’étoffe plus précieuse, cachée pour être conservée, s’était minée lentement sans avoir fait la joie d’aucun regard. Vieilleries sordides, revêtues de la livrée d’avarice comme d’un air de famille[92]. » Tout ici est vieux, adjectif répété comme en anaphore, tordu, piquant, fuyant, avec des allures de noir dessein : de fait, le vieil avare mort « garde la mainmise sur la vie de ceux qui lui ont survécu[93] ». Certains, il est vrai, n'ont pas eu cette chance, le défunt ayant bien mérité son surnom de « geôlier »[93]. Un autre témoin, ancien domestique, raconte : « le pauvre enfant [son fils] […] avait grand’peur du patron […] l’air tout craintif ; […] nous l’avons souvent consolé sur cette marche-là, où il s’asseyait avec son petit livre […] Et sa pauvre sœur ! […] Pauvres chers petits enfants ! »[94]. Ainsi, le lieu reste hanté par des souvenirs de désolation qui se métamorphosent parfois en apparitions terrifiantes : « j’ai senti qu’une figure sortait de l’obscurité. […] D’abord celle du vieux, qui ensuite a rajeuni ; puis celles des deux enfants, qui se sont mises à vieillir ; puis une figure étrangère, et puis, toutes à la fois […] quand je suis près du lit, les voilà tous dans l’air […] et même je les sentais dans l’ombre, derrière la porte du coin ; ensuite elles ont glissé dans l’escalier et sont allées dans la cour[91]. » Avec Mortimer comme porte-parole, la voix de la société se lève pour résumer la situation. C'est un document étonnant de la part d'un auteur qui avait jeté sa propre épouse à la porte six années auparavant[93] : « L’être moral (je crois […] que c’est l’expression consacrée), l’être moral de ce balayeur n’avait pas de plus grande jouissance que de lancer l’anathème à ses proches, et de les mettre à la porte. Il commença naturellement par se délivrer de l’épouse de son choix, et donna ensuite à sa fille la même preuve d’affection[90] ». De tels commentaires, émanant de sources divergentes dispersées à travers le roman, donnent une idée de l'influence néfaste de cette figure du passé, corrompue et corruptrice, une sorte d'esprit de l'argent vu en termes de balayures, souillure princeps que seule la souffrance pourra purger[95]. Le protagoniste réelL'héritier, protagoniste réel et non plus virtuel, est John Harmon (Junior), le petit garçon d'abord terrifié sur les marches du grand escalier[95]. De l'enfance à la jeune maturité Sa mise en pension dans une école au rabais de Bruxelles représente un autre traumatisme[95] : « le pauvre gamin, qui n’avait fait qu’entrer et sortir, était déjà reparti. […] il avait sept ans ; on l’envoyait tout seul à cette école d’un pays étranger. […] « Il faut que je m’en aille, qu’il nous dit ; que le bon Dieu vous bénisse », […] une vraie agonie. Oh ! quel regard[96] ! ». C'est pendant son séjour à Bruxelles que sa sœur se trouva chassée comme sa mère de la maison ; il réussit à retourner à Harmony Jail pour plaider sa cause, mais son intercession fut reçue avec la férocité habituelle et ce fut son tour d'être exclu. Sous le choc, le jeune garçon parvint à se faire embaucher comme mousse à bord d'un vaisseau en partance vers le cap de Bonne-Espérance où il s'installa comme viticulteur d'une petite propriété[95]. C'est là que lui parvint la nouvelle de son héritage et de la clause assortie. La promise désignée est une jeune adulte lorsque s'ouvre le roman. Le vieil avare l'avait rencontrée petite enfant, manifestation de « [s]a malveillance agrippant de jeunes vies par-delà le tombeau[95] ». Subtile perversité, en effet, que de s'emparer de la volonté d'une quasi-inconnue sur un point ne dépendant que d'elle, mais que l'extrême pauvreté de sa famille rend pratiquement inévitable[95]. En vérité, le testament émane d'une volonté de nuire plus vicieuse qu'il n'y paraît ; le père de Bella se souvient : « Tu criais de toutes tes forces en frappant de ton petit pied ; tu te jetais dans mes jambes, tenant à la main ton petit chapeau que tu avais ôté pour mieux t’accrocher à moi […] ; tu te fâchais parce que je ne suivais pas le chemin que tu voulais prendre. Mr Harmon, qui était assis près de là, s’est alors écrié : Oh ! la charmante enfant ! la charmante petite fille ! elle promet[97] ! ». Le choix du vieil homme s'était donc porté sur Bella parce qu'il voyait en elle une mégère en puissance, apte à prendre sa succession pour perpétuer le tourment infligé à son fils[98].  D'autres testaments constituent une nouvelle surprise réservée pour plus tard, le dernier faisant de Boffin, de jure aussi bien que de facto, le véritable propriétaire de la fortune[98]. Ainsi se justifie la prudence de John Harmon, avant tout désireux d'observer sa fiancée présomptive et les Boffin, secret qu'il confie à un certain Radfoot, membre d'équipage du bateau qui le ramène en Angleterre. En quelque sorte, ce Radfoot représente ce que John pourrait devenir avec son pedigree : un félon avide et sans scrupules[98]. De fait, afin d'empocher le capital laissé par la petite ferme sud-africaine, Radfoot complote aussitôt de droguer son compagnon, puis de troquer ses vêtements avec les siens et de le supprimer. Mais à ce stade, Dickens complique les choses : les complices de Radfoot, l'un passager et l'autre steward sur le bateau, le tuent par erreur et jettent les deux corps dans la Tamise : un corps habillé en Harmon et c'est donc lui qui est porté mort par noyade alors qu'il a réussi à s'extraire de l'eau. Ce sauvetage clandestin inaugure le déroulement du premier fil de l'action[98]. John Harmon au cœur de l'actionJohn Harmon est d'abord présenté en compagnie de personnages connus de lui mais qui ignorent son identité. Son premier souci est de vérifier que Radfoot est bien mort ; c'est pour cela qu'il va reconnaître le corps sous le faux nom de Julius Handford, le jeu de mots sur les noms, Radfoot et Handford[N 9], montrant bien, selon Hobsbaum, que le premier représente ce que Harmon aurait pu devenir[99]. Nouvelle transformation, Harmon se métamorphose en Rokesmith, autre dénomination ayant une connotation particulière, comme si son identité était ensevelie à grands coups de pelle[N 10],[99] : « Quant à Rokesmith, il s’enferma dans son cabinet, et enterra John Harmon […] Puis […] il recouvrit la fosse et y entassa montagne sur montagne ; si bien qu’au point du jour, […] John Harmon gisait sous une chaîne alpestre ; et les montagnes s’accumulaient toujours, au tintement de ce glas funèbre, dont le fossoyeur activait son travail : "Recouvrons-le ; écrasons-le ; empêchons qu’il ne ressuscite !"[100]. » Certes, l'identité est recouverte, mais son titulaire n'est pas libre pour autant[99], et une ombre subsiste sur son visage : « Les écrivains, médite le narrateur, ont parlé d’individus qui avaient subi une longue captivité ou bien de terribles épreuves ; qui, pour sauver leur vie, par exemple, avaient tué un homme sans défense, et chez qui ce douloureux souvenir avait laissé des traces ineffaçables. Y avait-il un souvenir analogue dans le nuage dont il s’agit[101] ? ». Bella Wilfer Quoi qu'il en soit, la résolution de Harmon reste intacte et lui devient fort utile, car le malheur veut qu'il constate d'emblée que les mêmes déchets qui ont corrompu son père s'en prennent maintenant à la jeune femme, veuve avant même d'être épouse, que les Boffin cherchent à adopter pour la lâcher dans le soi-disant beau monde, d'ailleurs tout aussi putride que les immondices en leur possession. Bella n'a pas attendu la promesse de la fortune pour se montrer rebelle et avide : petite fille, elle fouettait le visage de son père avec son bonnet, et Hobsbaum écrit qu'« il y a fort à parier qu'adulte, elle traitera la gent masculine avec le même dédain[102] ». Le récit se fait un malin plaisir, alors que Harmon/Rokesmith ne peut que soupirer, d'insister sur « sa disposition destructrice, que symbolise sa façon de triturer et de mâchouiller ses bouclettes, puis de clamer haut et fort sa haine envers son sort[102] » : « […] l’argent est une si bonne chose ! Il m’en faudrait tant ! et je n’en ai pas. J’ai horreur de la pauvreté ; et nous sommes misérablement pauvres ; affreusement, atrocement, honteusement, bêtement pauvres ! Et je n’ai que le ridicule de la situation[103]. » S'ajoute à cette rébellion le mépris du mari qu'on lui destinait : « Jamais rien n’a été plus dur ! […] Rien que la première visite ! c’était ridicule ! on n’embarrasse pas ainsi les gens. Que se dire ? Impossible de prétendre à une inclination, puisque la chose était forcée. Ridicule ! ridicule ! Il savait bien que je ne l’aimerais pas. Est-ce qu’on peut aimer un homme à qui on a été léguée par testament, comme une douzaine de petites cuillers ? »[103]. Le seul attrait de Bella, à ce stade de l'histoire, est sa relation avec son père, nommé Runty d'après le chœur d'une chanson comique que Dickens enfant lisait dans The Humourist's Miscellany[104]. Ici, il est présenté comme n'ayant jamais grandi, petit bonhomme joufflu dont la progéniture lui est arrivée sans qu'il s'en rende bien compte[105]. Bella est sa préférée, gâtée, « comme seul un père immature pourrait le faire[105] ». Bella le peigne et lui fait des bouclettes comme elle toiletterait une poupée, les rôles parents-enfants se trouvant totalement inversés. Cette attitude est méchamment parodiée dans les relations qu'entretient l'infirme crypto-adulte habilleuse de poupées avec son « méchant garçon » (bad boy) de père alcoolique, le bien nommé Mr Dolls (« M. Poupées »)[105]. À ce propos, Ayse Celikkol établit un parallèle audacieux entre les deux situations : L'Ami commun, explique-t-elle, comporte une étrange « fugue » (elopement), le rendez-vous secret qu'a Runty Wilfer avec sa propre fille. « Malgré toutes les présomptions d'innocence, la métaphore évoque l'inceste, d'autant que Bella flirte avec son géniteur, s'identifiant auprès de lui en tant que "femme de grande beauté", apparaissant tout à la fois fille et amante[106] ». Miss Wren, elle, a le même homme comme père et enfant : ainsi, une personne est conduite à assumer de multiples rôles, « ce que j'appelle l'esthétique du même[106] ».  Bella se voit projetée vers la maturité lorsque les Boffin décident de l'adopter. Là, dans leurs halls étincelants, ils espèrent réparer l'injustice commise avec la mort du fiancé resté inconnu. Quelque malheureuse que Bella ait pu être dans chacune de ses métamorphoses, cette dernière migration lui est d'abord néfaste : le narrateur la montre arpentant les champs avec un livre parlant « plus d’argent que d’autre chose[107] ». La progression du mal qui l'habite se mesure à l'arrogance de plus en plus marquée dont elle fait preuve à l'égard de Rokesmith, le pseudo-secrétaire qu'elle traite en domestique de bas étage et réprimande sans vergogne[108]. Lui soupire : « Si insolente ! si frivole ! si capricieuse ! si insensible ! […] Et cependant si jolie ! si jolie ! »[109], et lorsqu'il se hasarde à lui faire sentir qu'il n'est pas insensible à son charme, voici la réponse : « Oserai-je, monsieur, vous demander pourquoi vous vous êtes permis cela[110] ? », et « J’ai d’autres projets d’avenir ; ma vie est arrangée d’une manière différente ; pourquoi gâter la vôtre[111] ? ». De fait, ses vues ont été depuis longtemps vigoureusement exprimées. Ne dit-elle pas à son petit bonhomme de père qui en reste médusé : « Oui, Pa, il me faut de l’argent, […] c’est une chose entendue, et comme je ne peux pas en demander, en emprunter, ou en voler, il faut absolument que j’en épouse […] Pas moyen de faire autrement ; et je cherche sans cesse une fortune à captiver[112] ». À ce stade, Bella se retrouve sur un terrain particulièrement glissant[108], car la voici prise en main par une marieuse de haut vol, Mrs Lammle. De plus, quelques incongruités susceptibles de la froisser se font jour, esquissées dès la première apparition de Mr Boffin : « Ces paroles s’appliquaient à un homme d’un âge mûr, aux épaules rondes et larges, en habits de deuil, sous un paletot purée de pois, et qui, marchant de côté, d’un pas comique et trottinant, se dirigeait vers l’étalagiste. Ce bonhomme avait un gros bâton, de gros souliers, de grosses guêtres, et les gros gants d’un faiseur de haies. Costume et physique tenaient du rhinocéros : d’énormes plis aux joues, au front, aux paupières, aux oreilles et aux lèvres ; mais des prunelles grises très brillantes, d’une curiosité enfantine, et surmontées de sourcils ébouriffés sous un chapeau à larges bords ; en somme, un étrange personnage[113] ». Hobsbaum ironise : « C'est un fait avéré que les rhinocéros abritent des parasites [et] qu'ils ne sont pas particulièrement pourvus de perspicacité[108] ». Anamorphose d'un « rhinocéros » (Philip Hobsbaum)Bien avant que ce « rhinocéros » ne se convertisse à l'avarice, surgissent en lui les signes d'une corruption naissante[114], d'autant que lui sont subtilement offertes des ouvertures pour y échapper : sa gentillesse envers Bella, par exemple, l'évidente affection qu'il porte à sa femme ; cependant, ces ouvertures se resserrent peu à peu, Bella étant de plus en plus traitée comme une poupée et Mrs Boffin se voyant vertement rabrouée au moindre signe d'inquiétude sur l'attitude de son mari[114]. L'index de détérioration, comme chez Bella, se mesure à son arrogance envers son secrétaire[114] : lorsque Rokesmith émet l'idée qu'il serait sans doute opportun de fixer ce qu'il ose nommer ses « appointements », c'est sans ménagement qu'il lui est rappelé son statut. Ainsi, Boffin devient peu à peu un parfait parvenu[114] ; naguère, il se fût contenté d'un seul monticule ; aujourd'hui, il se dit : « Dans ce temps-là, nous ne savions pas ce que c’était que d’avoir le reste. Nos souliers neufs étaient arrivés, mais nous ne les avions pas encore mis ; à présent que nous les portons, il faut marcher en conséquence[115]. » Et même sa relation privilégiée avec Bella se calcine en questions strictement commerciales : de plus en plus, la jeune femme est réduite à l'état de commodité : « Votre beauté vaut de l’argent, elle vous en fera trouver ; celui que nous vous donnerons en vaudra aussi et vous en procurera. Vous avez une mine d’or à vos pieds, mignonne ; et là-dessus bien le bonsoir[116]. »  Sa férocité atteint son comble lorsqu'il découvre l'attachement de son secrétaire envers sa pupille[114] : « Dans la position où vous êtes, […] comment avez-vous pu oser sortir de votre classe, jusqu’à l’importuner de vos hommages impudents ? […] c’est de l’insolence toute pure. […] Oui, toute pure, […] pure insolence de penser à cette jeune lady qui n’est pas faite pour vous. Est-ce que vous n’êtes pas trop au-dessous d’elle ? Il lui faut quelqu’un de riche, — telle qu’elle est, ça ne peut pas lui manquer, — et vous ne l’êtes pas […] Je vous demande un peu qui vous êtes, vous, pour prétendre à cette jeune lady ? Elle attend une bonne enchère ; elle y a droit ; elle n’est pas sur le marché pour ceux qui ne pourraient pas la payer […] Gagner son affection ! […] gagner son affection ! miaou, fait le chat ; et posséder son cœur ! couac, couac, fait le canard ; et le chien, ouah ! ouah ! Gagner son affection et posséder son cœur ! miaou, miaou ! couac, couac ! ouah ! ouah ! ouah ! […] tout ce qu’elle désire c’est de l’argent, de l’argent, puis encore de l’argent[117]. » « [D]e l’argent, de l’argent, puis encore de l’argent[117]. », tel est le leitmotiv qui résonne tout au long du roman[118]. Écho des paroles de Bella à son père : « je n’ai qu’une pensée, qu’un désir : être riche ! Dans la vie je ne vois qu’une chose : l’argent, l’argent, toujours l’argent[119] » ; écho aussi de la ritournelle que fredonne Silas Wegg au rythme de sa claudication : « piano de son soulier, forte de sa jambe de bois : "Il aime trop l’argent pour cela, il aime trop l’argent pour cela"[120]. », écho enfin du refrain de Riah, le paravent de Fledgeby, au pauvre Twemlow dont la créance est arrivée à terme : « Libérez-vous, monsieur ; ne comptez pas sur moi, et payez, payez, payez ! »[121].  Beaucoup des avares qu'imite Boffin, la plupart d'entre eux issus du livre que lui lit l'« inénarrable »[122] Silas Wegg et qui figurait dans la bibliothèque de Dickens, Lives and Anecdotes of Misers (« Les Avares, vies et anecdotes ») de Frederick Somner Merryweather[123], cachent leur richesse dans la saleté[122]. Ainsi, le capitaine Holmes, héritier d'un certain Mr Dancer, découvre qu'« un tas de fumier, resté dans la vacherie, contenait une somme d’environ vingt-cinq mille livres ; et l’on trouva dans une vieille jaquette, soigneusement clouée sous la crèche, cinq cents autres livres en or et en billets. […] Plusieurs bols étaient remplis de guinées, et en cherchant dans les coins, on y découvrit à plusieurs reprises des liasses de billets de banque plus ou moins volumineuses […] On en trouva des paquets dans les coussins des chaises, et sous les housses des fauteuils. […] Quelques-uns reposaient tranquillement derrière le fond des tiroirs ; et une vieille théière en contenait pour six cents livres. Le capitaine ayant aperçu de grandes jarres dans l’écurie, les trouva remplies de monnaies diverses. Il explora la cheminée, et ne perdit pas son temps, car il y ramassa deux cents livres, cachés dans des trous, soigneusement recouverts de suie[124] ». Silas Wegg, lui-même, se fait une joie, à l'instar de Dancer et de son successeur de ramper jusqu'au faîte des tumuli, de les sonder de sa jambe de bois et les redescendre cahin-caha, au rythme de sa croissante avidité pour les trésors qu'ils sécrètent. C'est alors que Dickens prend la parole et, dans une apostrophe restée célèbre, fustige les rats au pouvoir, responsables de la pourriture et de la corruption du système qu'il appelle the Great Money System (« le système général de l'argent ») :

Selon Hobsbaum, il est symbolique que Boffin choisisse l'Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain dans son programme de lecture[122]. L'assimilation de l'argent à la poussière se retrouve dans le rejet que fait Bella de son père de substitution. Sa conscience s'est éveillée et, révoltée par ses paroles, elle lui annonce que son seul souci est désormais que Rokesmith ait une bonne opinion d'elle, car « il vaut mille fois mieux que vous. Son estime me serait autrement précieuse que la vôtre, fût-il un simple balayeur, et vous en équipage d’or massif, l’éclaboussant de vos roues brillantes[126] ». Basculement du récit : Bella parvient à la raison et Boffin se révèle vertueux C'est à ce moment précis que Bella commence sa métamorphose[122]. Elle quitte les détritus de Boffin et déclare son amour pour le pauvre secrétaire. Elle a compris que l'or n'est que poussière et désormais la poussière va pouvoir se muer en or. Lorsqu'elle s'installe avec son époux dans une petite maison à Blackheath, ce dernier la voit enfin telle qu'il la devinait déjà lors de sa « corruption de surface[95] », soit « un vrai cœur en or ». Se pose alors un nouveau problème : elle va être riche et il va falloir lui annoncer la nouvelle. Aimerait-elle être riche, par exemple comme Boffin ? lui demande-t-il avec appréhension ; la réponse est que la véritable richesse est celle de son paradis faubourien et dans l'enfant qu'elle porte en elle. En fait, la révélation de l'identité de son mari et de sa fortune se produit accidentellement et elle se double aussitôt de la découverte justement étonnée que la corruption de Boffin n'a été qu'une monstrueuse mise en scène destinée à la mettre à l'épreuve.  À ce stade tardif du récit, le lecteur a toutes les raisons de se poser des questions[127] : l'avarice de Boffin a été dépeinte avec une vraisemblance défiant toute critique : nez pincé, visage buriné de creux et de bosses inquiètes, gestes de grippe-sou, propos désobligeants, humiliation publique de Rokesmith. Il semblerait plutôt que Dickens ait changé d'avis en pleine rédaction, passant de la dénonciation féroce du pouvoir de l'argent à une conclusion plus douce : après tout, comme en témoigne par l'exemple son amie la baronne Angela Burdett-Coutts, la richesse, placée entre de bonnes mains, peut s'avérer saine et secourable[127]. De plus, la mutation de Bella rend possible celle de l'or de John Harmon : « son argent, qui s’était rouillé dans l’ombre, redevenait brillant et commençait à luire au soleil[128] ». Rien ne saurait pourtant effacer l'impression laissée pendant de si longues pages par le personnage de Boffin. Le narrateur ne met pas en exergue sa bonté naturelle, mais sa lutte acharnée pour s'approprier les précieux monticules[127]. Comme l'a écrit Chesterton, « Il lui aurait fallu des années pour devenir un avare, mais des siècles pour devenir un acteur[129] ». Quoi qu'il en soit, alors que brille l'été en fleurs, Mr et Mrs Boffin rayonnent en leur manoir où afflue toute une faune de « créatures glissantes, rampantes, voletantes et bourdonnantes » qu'attire la montagne d'or de l'éboueur doré[127]. Le rhinocéros et ses parasitesLes Veneering laissent leur carte, la vieille Lady Tippings, Twemlow, les pompeux et cassants Podsnap[N 11] font de même. « Qui sont-ils ? demande le narrateur, ce sont les différentes voix de la société[130] », sorte de chœur entonnant sa sinistre litanie tout au long du roman. Les VeneeringLes Veneering, comme leur nom le dit clairement[N 12], sont tout surface, incomplets et sans substance, encore que Dickens laisse entendre en filigrane qu'une « fine pellicule de rouerie poisseuse enveloppe leur comportement, ce qui les relie aux glauques profondeurs de Gaffer Hexam[131] ». En apparence du moins, ils ne sont que les atours de la société, nés de nulle part, sans antécédents ni avenir, leur rôle consistant à se donner en représentation en conviant le beau monde à des soirées dignes des Mille et Une Nuits, réalisées comme d'un coup de baguette magique[130]. Belle table, en effet, mais que l'imagerie dickensienne assimile à un désert aride : le grand plat regorgeant de fruits et de fleurs, où luisent les bougies, traverse les hectares menant d'un convive à l'autre comme tiré par une caravane de chameaux ; les hôtes reçus avec tant de prodigalité sont vus en reflets livrés par l'énorme miroir surplombant le buffet et apparaissent comme des ectoplasmes quasi fantomatiques. Veneering lui-même ressemble à un prophète voilé qui ne prophétise pas ; son épouse n'est discernable que par ses bijoux ; Twemlow, le gentleman sans le sou, profite de toutes les occasions de dîner gratis, mais n'en semble pas moins desséché tout en restant, à la stupéfaction générale, le plus avisé de tous ; la vieille Lady Tippings, si méchante et si laide, se donnant des grâces de jeune fille, ne tient que par les artifices auxquels sa bonne a travaillé depuis le matin même les plus jeunes, Mortimer, Eugene, par exemple, portent le masque d'une profonde lassitude de la vie[130]. Suivant la course au trésor de Veneering, la liste s'élargit plus tard aux professionnels de la finance, présidents-directeurs généraux, entrepreneurs, banquiers[130], mais demeure la vacuité du personnage, d'autant plus évidente lors de sa campagne électorale. S'agglutine alors autour de ce chef de pacotille la cohorte des incapables qui le flattent et le méprisent, déployant une énergie colossale mais stérile, comme en une gigantesque mascarade mimée[132]. Les Podsnap Seuls les Podsnap gardent une solidité, semble-t-il, inébranlable, chez les Veneering comme chez eux, une demeure robuste, tout en blocs, d'architecture post-victorienne, aussi incrustée dans le sol que les monticules de Harmon durcis par le temps. Le salon se décrit surtout par ses ajouts, aussi monumentaux les uns que les autres, « affreuse plate-forme […] au centre de la table, un surtout massif, à pieds écartés, bossu sur toutes les faces […] quatre seaux où rafraîchit le vin, pourvus de lourdes têtes, portant à chaque oreille un gros anneau d’argent, […] salières, en forme de pots ventrus […] Enfin les cuillers et les fourchettes, d’un poids et d’un volume énormes, agrandiront la bouche des invités avec l’intention expresse de leur jeter dans le gosier, à chaque morceau qu’ils avalent, le sentiment de la somme qu’elles représentent. Les différents meubles sont, dans leur espèce, tout aussi lourds que l’argenterie[133] ». Personnage inspiré de John Forster, homme fidèle mais très conservateur, insulaire et dogmatique[134], Mr Podsnap n'a pour horizon que ce qu'embrasse son regard ; pour lui, tout pays étranger se limite à ce qu'il est : « non anglais », c'est-à-dire voué à la barbarie ; lever à huit heures, rasage de près à huit heures et quart, arrivée à la Cité à dix, retour à cinq heures et demie, dîner à sept, et cela, chaque jour sauf le dimanche, à l'instar du monde qu'il représente, car Podsnap, c'est l'Angleterre, encore que, ajoute Hobsbaum, la société qu'il fréquente paraît « en route vers le déclin et au bord du gouffre[134] ». Mr Podsnap a fini par se trouver une épouse plus osseuse qu'en chair, mais jugée suffisamment belle pour figurer sur les hauts murs de tous ses atours parée ; Mrs Podsnap est vive et enjouée « comme un cheval à bascule et, comme un cheval à bascule, ne va nulle part[134] ». Le couple a engendré une fille, à jamais affligée et anémique, refusant tout, mais non dénuée d'utilité : lorsque Podsnap se trouve empêtré dans une conversation où on lui démontre qu'il a tort, lui qui a toujours raison, un geste suffit pour signifier que les propos tenus deviennent inconvenants en présence de la « Jeune Personne » dont la joue rougit sur commande[134],[N 13],[135]. Podsnap est donc satisfait, de lui-même surtout, et ne comprend pas qu'on puisse ne pas l'être. Sa satisfaction s'ancre dans son ignorance, rigoureusement préservée pour protéger son tonitruant ego : « Je n’ai pas besoin de savoir cela ! Qu’on ne me parle pas de cela ! Je n’admets pas cela[136] ! ». De toute façon, la Providence parle par sa bouche : « En sa qualité d’homme aussi éminemment respectable, mister Podsnap est obligé, il le sent bien, de prendre la Providence sous sa protection ; d’où il résulte qu’il est toujours à même d’interpréter les décrets providentiels. Des gens d’une respectabilité inférieure pourraient souvent être au-dessous d’une pareille tâche ; mais mister Podsnap est toujours au niveau de cette mission ; et, chose à la fois remarquable et consolante, ce que la Providence a voulu est invariablement ce que veut mister Podsnap[137]. » En définitive, son code de vie régissant à la seconde près sa personne et toutes autres choses, y compris les lettres et les arts, et même la musique, aboutit à une stase aussi stérile que cruelle, aveugle au démembrement psychologique de sa propre fille, insensible au sort des déshérités qui ont « bien mérité la faim qui les rongent[137] ». Lady TippinsMembre permanent du « cortège funèbre » tournant en boucle chez Mr et Mrs Podsnap[138], voici le masque mortuaire de Lady Tippins, « immense figure oblongue, d’un brun foncé, pareil à celui qu’on voit dans une cuiller[139] », que Dickens a dotée d'un humour qualifié par Kincaid de « physique »[140], car « rehaussé par le jeu de certaines cordes jaunes qui s’agitent dans le gosier de lady Tippins, comme les pattes d’un poulet qui gratte le sable[141] ». Le sarcasme déployé à son encontre invite le lecteur à rire à chacune de ses apparitions, tant elle est vieille et laide, presque autant que le cadavre repêché de George Radfoot (I, 3). À la fin du roman, cependant, il s'aperçoit que la dame n'est pas seulement une collection d'artifices, elle s'avère, écrit Kircaid, « irréelle »[140], car, « [d]ans cet amas d’étoffe, surmonté d’un chapeau, qui est annoncé sous le nom de lady Tippins, y a-t-il un fragment quelconque de substance féminine ? Peut-être sa femme de chambre le sait-elle. […] En la scalpant, la grattant, la dépouillant, vous en feriez deux ladies, et vous n’auriez pas pénétré jusqu’à l’article réel[142] ». Aussi, cet être qui n'existe pas, « bougie de cire jaune qui fait pressentir le suaire[143] », semblable aux crânes ricanant d'Allan Poe qui hantent les soirées en verve pour signifier à la compagnie son lugubre destin, devient-il « emblématique de la podsnaperie moribonde[140] ». Mr TwemlowMr Twemlow fait clairement partie du même groupe social que les Podsnap ; lui aussi se rend aux soirées où on le présente comme un « nouvel article de ménage[144] », dont l'innocence innée fait une proie facile ; c'est un « chevalier du cœur simple[145] », un peu à la manière, écrit Kincaid, de Mr Pickwick[146], trop faible, par exemple, pour connaître l'amour autrement que par les falsifications de sa mémoire[147], si bien qu'au lieu de compassion, son cas appelle plutôt le mépris. D'une grande faiblesse et passivité au début du roman, il évolue vers une plus grande indépendance de pensée et d'action[148]. Mais sa diatribe du dernier chapitre, toute sagace qu'elle soit, reste snob, avec sa litanie de titres, gentleman, lady, et son style moulé sur le modèle podsnapien[147],[N 14] Les Lammle Se partageant entre les fêtes des Veneering et celles des Podsnap, voici maintenant les Lammle, si ingénument batifolant entre eux, tels que les renvoie le reflet du grand miroir[134]. Leur plan est brillant : réussir à faire tomber la jeune Podsnap qu'ils destinent, contre monnaie, à Fledgeby, l'usurier se cachant derrière Riah qui n'en peut mais. C'est un échec, car, malgré leur savoir-faire crapuleux et séducteur, ils n'ont aucune chance contre Podsnap qui, au lieu d'aimer sa fille comme ils le croient, s'en désintéresse au plus haut point ; leur attention se porte alors vers Bella que Mr Lammle abreuve d'une affection outrancière. Nouvel échec ; mais rien ne saurait décourager les Lammle, rompus qu'ils sont à l'escroquerie débrouillarde de haut vol, eux qui réussissent à mener grand train sans aucun revenu[134]. La fin du roman, cependant, les montre ruinés : malgré leur châtiment de Fledgeby, ils ne parviennent plus à donner le change et s'en vont, condamnés à une existence sans joie, vouée à escroquer le petit-déjeuner, puis le dîner jusqu'à ce que la mort scelle leur divorce. À vrai dire, les Lammle, dont le portrait, par sa causticité accusatrice, tient plus, selon Hobsbaum, de la manière de Thackeray que de celle de Dickens, ne jouent qu'un rôle minime dans l'action, plus choristes que solistes parmi les « voix de la société »[149]. Deux outsidersIl s'agit d'Eugene Wrayburn et Bradley Headstone, tous les deux épris, à des degrés divers, de Lizzie Hexam que la première scène du roman présente avec son père écumant les flots de la Tamise. Il est remarquable qu'Eugene Wrayburn, l'ami de Mortimer Lightwood, si volubile à l'occasion, reste silencieux dans ces « maisons de mort » que sont les demeures des Veneering et des Podsnap, et laisse Mortimer et surtout Twemlow faire entendre la seule voix saine de la société[150]. Eugene, en effet, est un cas à part : indolent, semble-t-il, répugnant à entreprendre et jugeant sans intérêt les moindres actions, y compris les siennes ; ainsi, les assiduités qu'il prodigue à la fille du détrousseur de cadavres ne relèvent ni d'une irrésistible passion ni d'une frivole passade. Comme il le dit lui-même, il est le premier à ignorer ses motivations[150].  Bradley Headstone défie la loi du roman dickensien qui différencie nettement les bons personnages des mauvais[151]. Il a tout du gentleman, en effet, élégant et désargenté, habillé avec soin, sachant se conduire en société ; cependant, derrière ce masque qui, d'abord, n'est pas pour déplaire à Eugene, déferle un ouragan de passion paraissant à Lizzie suffisamment suspect pour qu'elle s'enfuie à la campagne où, d'ailleurs, il finit par la débusquer après force pots-de-vin et diverses manigances[152]. Hobsbaum écrit : « avide comme un enfant sous le masque de l'indifférence, au fond, il n'a pas grandi en homme adulte […] et ce qui le consume, c'est une gigantesque paranoïa[153] ». La seule échappatoire à tant de violence rentrée est encore plus de violence : il fait sa proposition de mariage dans un cimetière surélevé que clôt une grille hérissée de piques, où les tombes s'inclinent comme honteusement, et se prend à crier, gesticuler, toutes phalanges fermées ; dans un accès de folle jalousie, il décide de tuer Eugene, mais ne réussit qu'à le blesser grièvement, d'où la remarque de George Orwell : « C'est un gentleman éclopé qu'épouse Lizzie[154] », et c'est lui qui trouve le trépas au fond de l'eau. Ainsi, un personnage à peu près décent au début du roman s'est acheminé vers le pire, processus nouveau chez Dickens, écrit Brian Cheadle, d'autant que la lutte mortelle se déroule dans toute sa violence sous les yeux du lecteur, alors que, dans David Copperfield par exemple, « la séduction destructrice de la petite Emily par Steerforth est consignée aux coulisses[155] ». ThématiqueLa thématique de L'Ami commun est variée, mais, selon Sylvère Monod, Dickens a d'abord « une thèse à nous présenter, […] accessoire du récit, mais [dont] l'intention est marquée avec force[156] » : il s'agit de se laver de l'opprobre de l'antisémitisme. Contre l'accusation d'antisémitismeCette intention est définie par John Forster : « Le vieux juif charitable dont il fait l'agent inconscient d'un gredin était destiné à effacer un reproche adressé à son personnage du juif dans Oliver Twist, accusé d'attirer l'hostilité contre la religion et la race auxquelles il appartenait[157] ». Et le biographe de préciser que, deux ans avant la publication de L'Ami commun, « une dame juive, amie de Dickens, lui avait fait ce reproche[156] ». Cette dame juive, Mrs Eliza Davis, connue pour ses bonnes œuvres et dont le mari avait acheté la maison de Dickens à Tavistock House, lui avait écrit en , soit vingt-six ans après la création de Fagin, que son personnage avait « causé un grand tort à tous les juifs » et que, pour compenser le dommage causé, il pouvait faire une donation en faveur de la maison de convalescence qu'elle destinait aux juifs touchés par la pauvreté. Une longue correspondance s'ensuivit et Dickens se défendit plutôt maladroitement, insistant sur le fait que son juif représentait la « race » et non la religion. Mrs Davis protesta avec encore plus de virulence : appelle-t-on, écrivait-elle, Mr Disraeli « le juif »[62] ? Dès lors, Mr Riah est parfois jugé « trop gentil pour être vrai »[158],[159]. Dickens se rachète Sylvère Monod fait remarquer qu'à l'exception de quelques stéréotypes dans Esquisses de Boz, d'une allusion banale de Mr Micawber dans David Copperfield[160] et d'une caricature plutôt grossière de l'accent juif dans Les Grandes Espérances[161], on ne saurait trouver d'antisémitisme sous la plume de Dickens[156] ; au contraire, sa Child's History proclame son indignation contre les persécutions dont les juifs ont fait l'objet « de la part de nombre d'individus qui se disaient chrétiens[162] ». Seul le personnage de Fagin dans Oliver Twist semblait figurer au passif de Dickens qui, tout à fait disposé à réparer le tort causé, « comme c'est son habitude en pareil cas […] fait bonne mesure ; il met dans la bouche de Mr Riah une phrase qui constitue la définition et la condamnation des torts causés par Oliver Twist[156] » : « […] en courbant l'échine sous le joug que j'acceptais de porter, je courbais l'échine contrainte du peuple juif tout entier […] On trouve assez facilement les mauvais parmi nous - dans quel peuple ne trouve-t-on pas facilement les mauvais ? Mais on prend les pires d'entre nous pour des échantillons des meilleurs […] en faisant ce que je me contentais de faire ici […] je compromettais, que je le voulusse ou non, les juifs de tout rang et de tout pays[163] ». Dickens tenait donc à se racheter par un hommage tout aussi large qu'avait pu l'être son attaque implicite. Monod note que, dans le roman, il y a d'autres juifs que Riah, « le noble cœur[156] » : ainsi, Lizzie Hexam, retrouvée en pleine campagne par Bella Wilfer, parle de ses hôtes du moment : « il est vrai que lui et sa femme sont israélites ; c’est un israélite qui m’a placée chez eux ; et je ne crois pas qu’il y ait au monde de gens meilleurs. […] Ils ne m’ont pas demandé quelle était ma religion […] Ils remplissent bravement leurs devoirs à notre égard […] ; mais cela n’empêche pas qu’ils suivent leur religion, sans s’occuper de la mienne ; ils n’en parlent jamais, pas plus à moi qu’aux autres ; et n’ont pas demandé de quelle religion était la pauvre défunte [Bella Wilfer][164] ». Cependant, ajoute Monod, une conversation entre Riah et Jenny Wren incite à la prudence[165]. Riah, qui emploie un ton solennel, en vient à dire : « — Ma fille, […] c’est la coutume des Israélites d’aller secourir… C'est assez, conclut Monod, pour se demander lequel des deux personnages exprime clairement la pensée de Dickens[165]. Dickens reste dans le cliché Pour autant, Harry Stone trouve que le personnage de Mr Riah est si peu à sa place dans le roman qu'on le croirait « transplanté d'un conte pour enfants dépourvu de tout réalisme[167] ». Sa première apparition au quatrième chapitre de la deuxième partie le désigne d'emblée comme « un étranger à la société victorienne[168] » : « Celui auquel il s’adresse est un vieux juif, revêtu d’une ancienne houppelande, à longue jupe et à larges poches. Un homme vénérable, à tête chauve et luisante, garnie, sur les côtés, de longs cheveux gris flottants qui se mêlent avec la barbe. Un vieillard, qui, d’un geste oriental plein de grâce, incline le front […] Sur le carré, pendu à un clou, est son chapeau à forme basse, à larges bords, aussi vieux que la houppelande, et rouillé par le temps. Son bâton est dans le coin, près du chapeau ; non pas une canne, un vrai bâton. […] Les vêtements du vieillard ont pris cette teinte de rouille que nous a présentée le feutre accroché sur le carré ; ils sont pauvres, mais n’ont pas l’air ignoble[169] ». Riah a donc le physique et l'accoutrement de l'emploi, un véritable cliché d'exotisme oriental destiné à faire pittoresque, « exagérément artificiel[168] ». De plus, sa « vertu grotesque, de même que son humilité ineffable en font un geste émotionnel plus qu'un personnage convaincant[167] ». Deborrah Heller va encore plus loin : « non seulement Riah reste un étranger, mais il lui arrive aussi de paraître à la fois sur et sous humain, saint et insignifiant, ayant pour seul rôle de faire contrepoids à l'antisémitisme patent de Fledgeby qui l'emploie comme paravent pour ses prêts véreux au sein de la compagnie Pubsey and Co.[170] ». Bref, conclut Harry Stone, « [Mr Riah] est un bon juif destiné à en effacer un mauvais[171] ». La loi sur les pauvres de 1834 Depuis Oliver Twist, Dickens n'a eu de cesse de stigmatiser la loi sur les pauvres de 1834, qu'inspirait en partie l'idée nauséabonde qu'après tout, les pauvres ne méritaient pas l'attention qui leur était prodiguée : les indigents, pensait-on généralement, auraient dû se montrer plus prévoyants, les mères célibataires plus respectueuses de la morale, etc. Ainsi, la pitié cédait le pas au mépris, attitude que dénonce L'Ami commun avec l'attachant personnage de Betty Higden, habitée par la peur viscérale de finir ses jours à l'hospice[172]. Lors de la présentation au lecteur, elle clame sa détermination, que commente, une fois encore, l'apostrophe aux « mylords et gentlemen » assénée comme une massue :