|

Aspects de la vie de Charles Dickens relatifs à La Maison d'Âpre-Vent

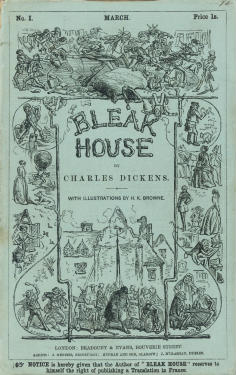

La Maison d'Âpre-Vent (Bleak House), publié par Charles Dickens entre mars 1852 et septembre 1853, puis en un volume cette même année, contient nombre d'aspects qu'il est possible de mettre directement en relation avec certains événements de la vie du romancier. Selon la critique littéraire issue du structuralisme[1], la vérité d'un texte est à trouver dans ce seul texte. Une autre approche consiste à l'ancrer dans l'arrière-fond historique de l'auteur, ce qui semble d'autant plus approprié en ce qui concerne Dickens, que l'homme s'est impliqué dans son œuvre, révélant directement ou entre les lignes ses idées, ses sympathies et ses haines, faisant part sans relâche de ses obsessions et de ses actions militantes, quitte à les déguiser en termes de fiction[2]. De plus, Dickens n'a eu de cesse de se battre contre les systèmes, les théories, les idéologies qui lui paraissaient conduire à une forme de déshumanisation[2]. D'ailleurs, John Forster, son ami et premier biographe, corrobore cette approche lorsqu'il écrit : « Chaque écrivain doit s'exprimer à partir de sa propre expérience »[2]. L'emploi du verbe « devoir » (must) dit bien qu'il ne s'agit point là d'une possibilité, mais d'une obligation, à laquelle Dickens souscrivait totalement, d’autant qu’il a écrit deux romans à la première personne, David Copperfield, publié juste avant La Maison d’Âpre-Vent, puis, dix années plus tard, Les Grandes Espérances, dans lequel il met aussi, quoique indirectement, beaucoup de lui-même[2]. D’autre part, La Maison d’Âpre-Vent comporte, entre autres originalités, deux narrateurs, dont l’un, Esther Summerson, est un personnage du roman qui s’exprime en son nom propre et raconte les faits plus personnels, alors que le narrateur principal, qui n'est qu'un narrateur, est chargé des grands événements relatifs au pays tout entier[2]. George Ford et Sylvère Monod notent que David Copperfield ne se préoccupe qu'accessoirement des affaires publiques, alors que La Maison d'Âpre-Vent traite essentiellement de sujets d'actualité. Ils considèrent cependant que « ce serait une erreur de sous-estimer [dans le second] l'importance des mondes privés […], et ce serait une erreur aussi grande de faire de même pour la vie personnelle de Dickens à l'époque »[3]. Ils font aussi remarquer que le titre retenu, Bleak House, est le nom d'une demeure, rappel que le roman « se préoccupe aussi de maisons et de foyers, à la campagne comme à la ville, et pas seulement de sujets d'intérêt public »[3]. Les critiques se sont donc penchés sur les convergences, qu’elles soient étroites ou plus lointaines, existant entre l’enfance, l’adolescence, la vie aussi bien privée que professionnelle de Dickens, et les événements, les personnages, les problèmes soulevés (et les réponses qui y sont apportées), bref l'ensemble cohérent que constitue le roman. L’enfance de Dickens et La Maison d’Âpre-VentOutre certaines pesanteurs familiales, remontant parfois à plusieurs générations, Dickens a connu, après une période enchanteresse passée loin de la ville, diverses prises de conscience l'ayant profondément marqué, puis a subi des traumatismes à jamais inscrits dans sa mémoire. Chacun de ces épisodes trouve un écho dans son œuvre, de façon indirecte dans La Maison d'Âpre-Vent, puisque l'auteur passe par l'intermédiaire de deux narrateurs[4]. Idéalisation de la campagne Dickens est né en 1812 et a vécu, de 1817 à 1822, entre son cinquième et son onzième anniversaire, les six années les plus insouciantes de sa vie[4], non loin de Chatham dans le Kent, à errer librement dans la campagne qu'il n'a ensuite cessé d'idéaliser dans pratiquement tous ses romans. « Cette période a été la plus heureuse de mon enfance », a-t-il écrit[4]. La Maison d'Âpre-Vent en porte de nombreuses traces. Ainsi, la demeure de Boythorn et la nature qui l'entoure y sont présentées comme un possible paradis par Esther Summerson et son petit groupe d'accompagnateurs lors de leur première découverte des lieux[2] :

Pour la jeune femme, l'endroit devient un havre de convalescence après la maladie, un refuge régénérateur après chaque période de mélancolie, le lieu idéal de tous les épanouissements[2].  Bien des personnages s'efforcent eux aussi d'échapper à Londres, la cité mortifère où ils se trouvent rivés, afin de gagner la liberté et le bonheur qu'offre la campagne, répondant par fiction interposée aux ardeurs secrètes de l'auteur qui, après son divorce en 1845, retourne vivre à Gad's Hill Place[6], non loin de son ancien logis de Chatham[2],[7]. Et si certains sont, pour des raisons professionnelles, obligés de rester dans la capitale, à condition qu'ils appartiennent à la catégorie des bons personnages, c'est-à-dire qu'ils rencontrent l'approbation de Dickens, ils s'efforcent souvent de recréer autour d'eux un petit espace rural[8]. Ainsi en est-il des Bagnet qui se font un point d'honneur de vénérer ce qu'ils appellent « la verdure » (greens), sans cesse lavée et enfin bouillie pour accompagner le morceau de porc ou de bœuf dominical[9] ; leur demeure, leurs ustensiles, leur alimentation, leur hygiène domestique, tout rappelle la belle santé d'une vie simple et rustique[8] :

Conscience de la hiérarchie sociale Cette période de l'enfance de Dickens est également marquée par sa prise de conscience de la situation sociale de sa famille[11]. Son père, John Dickens, simple employé, se situait dans la frange inférieure de la petite classe moyenne, et sa grand-mère, ancienne gouvernante de la maison d'un marquis, quoique ayant atteint le summum de la hiérarchie de la domesticité, restait confinée dans une catégorie inférieure[11]. Dans La Maison d'Âpre-Vent, la gouvernante de « Chesney Wold », Mrs Rouncewell, considérée avec beaucoup de respect par ses employeurs[11], ce qui est relativement rare chez Dickens, ressemble beaucoup à cette aïeule[12],[N 1] ; et son fils George, sympathique brebis galeuse de la famille, dépourvu de sens pratique mais nanti de nobles principes[13], que Dickens traite avec un humour bienveillant, n'est pas sans analogie avec John Dickens, incapable, lui, de la moindre gestion familiale[12]. D'autre part, Mr Rouncewell, le fils sans prénom de Mrs Rouncewell, cet homme parti de rien qui s'est forgé un empire de fer, ou encore l'Inspecteur Bucket si plein de ressources, rappellent par l'exemple l'une des vertus cardinales de la grandeur victorienne, ce self-help que Dickens s'est appliqué à lui-même, qui fait qu'on ne doit sa réussite qu'à soi seul[14]. Secrets honteuxCertains secrets jugés honteux pèsent dans le cercle familial des Dickens. Outre l'ascendance appartenant à la domesticité, le grand-père maternel, Charles Barrow, d'abord relativement bien placé dans la hiérarchie de la marine[N 2], puis devenu fonctionnaire du Trésor, avait dû fuir hâtivement le pays en 1810, accusé d'un important détournement de fonds. L'enquête établit qu'il avait falsifié des comptes à son profit, ce qui lui valut de vivre en exil, apparemment dans l'île de Man, jusqu'en 1826, date à laquelle son petit-fils avait atteint sa quatorzième année[15]. C'était un personnage suffisamment important dans la famille pour que Dickens reçoive son prénom. Dans La Maison d'Âpre-Vent, le secret joue un rôle structurel majeur en ce qu'il détermine le personnage, et par conséquent le récit, d'Esther Summerson, avec laquelle Dickens semble en grande partie s'identifier[16]. Comme il a pu le ressentir lui-même, Esther est subjectivement coupable mais objectivement innocente ; comme lui encore, c'est aussi une victime à jamais appelée à se forger une respectabilité ; comme lui enfin, elle exprime un énorme besoin de se sentir aimée. Dickens, en effet, n'a eu de cesse de plaire à son public, de chercher à recueillir l'admiration pour son art et les nobles principes moraux qu'il défendait. L'une des fonctions de la narration d'Esther est d'incarner ses obsessions personnelles, tandis qu'il a plutôt confié au narrateur à la troisième personne de représenter son panache d'écrivain[16]. Les livres

Dickens est élevé dans une famille qui n'a cessé de s'agrandir, et très vite, l'enfant maladif qu'il était a trouvé refuge dans la lecture, scène qu'il recrée dans David Copperfield :

À cette liste s'ajoutent les Contes de Perrault, et dans le roman, se retrouvent en effet des personnages de contes de fées[18], bons ou méchants[19]. Parmi les bons figurent John Jarndyce, substitut de père aimable mais quelque peu excentrique ; Allan Woodcourt, prince des temps modernes, sorte de saint Georges s'en allant et revenant pour gagner le cœur de sa bien-aimée ; Ada Clare, Esther Summerson, surtout, dont l'histoire correspond au schéma que définit Marthe Robert, selon laquelle une fois abstraction faite de l'appareil merveilleux, « [dans le conte de fées] tous les éléments se combinent en vue d'un dénouement nécessairement heureux […] La fin du conte est donc littéralement sa finalité »[20] ; les Bagnet, loyaux compagnons ; l'inspecteur Bucket, le nouveau magicien ; la cohorte des fidèles serviteurs, Rosa, Charley, Phil Squod[19]. Parmi les méchants, dominent Miss Barbary et Miss Rachel, future Mrs Chadband, les odieuses marâtres du foyer ; Vholes, un Merlin du mal, les Smallweed, inains difformes comprenant la grand-mère, sorcière à balai, le grand-père, lutin repoussant, la fille, pantin disloqué et cruel, la petite orpheline à leur service, pauvre poupée victime de leur sadisme[19]. D'ailleurs, Dickens insiste sur le fait que cette famille ne possède aucun livre et, par voie de conséquence, ne lit jamais, ceci expliquant en partie cela[8]. Parmi les romans des maîtres du xviiie siècle et bien que George Orwell ait écrit que la ressemblance entre Smollett et Dickens reste très superficielle[21], Roderick Random semble avoir a contrario influencé La Maison d'Âpre-Vent, du moins en ce qui concerne le personnage de Richard Carstone, qui se lance à l'aventure sur le chemin de la vie, mais est broyé par le système qu'il a cru pouvoir maîtriser, alors que, par un revirement de fortune, Roderick, lui aussi ballotté au départ, retrouve soudain l'amour et la richesse[22]. L’adolescence de Dickens et La Maison d’Âpre-VentEn 1822, lorsque Dickens a 10 ans, son père est muté à Londres où sa famille le rejoint bientôt, comme celle du maçon dans La Maison d'Âpre-Vent qui le suit après coup. Le jeune garçon voyage seul en carriole, et il est à noter que, dans le roman, bien que le système ferroviaire soit en pleine expansion en 1845, tous les déplacements se font par la route, ce qui en situerait l'action dans les années 1820[8]. Le dénuement familial Ce déménagement entraîne nombre d'événements dramatiques, essentiellement dus au manque d'argent qui oblige la famille à changer plusieurs fois de résidence[23],[24]. De fait, l'argent est partout présent dans La Maison d'Âpre-Vent, et, sur le plan personnel, plus particulièrement chez Skimpole qui fait profession de n'en point avoir, et chez Jarndyce qui en possède sans l'avoir gagné par le travail. Ces doubles opposés représentent chacun une facette stylisée de John Dickens, à la fois irresponsable comme le premier et d'une bienveillante nonchalance tel le second[8]. Nombre de personnages y manquent eux aussi d'argent, parfois de leur propre fait ou de celui de leur famille : Mr Jellyby connaît la banqueroute, mais c'est sa femme qui en porte la responsabilité ; George Rouncewell, Miss Flite, Mr Gridley, Richard Carstone, en attente du jugement de la cour, sont en difficulté, et Mr Smallweed en profite pour prêter à des taux usuraires, d'où l'acharnement de Dickens à son endroit, lui qui a connu la rapacité des créanciers dont son père a été victime[25]. Conséquence pitoyable du dénuement, le jeune Charles est retiré de l'école et, selon lui, « dégénèr[e] jusqu'à cirer les bottes de mon père, m'occuper de mes frères et sœurs, faire de petites courses »[4]. Sa vie durant, « [il s'est] toujours étonné qu'on ait pu si facilement se débarrasser de [lui] à cet âge »[26], et sa besogne, écrit Forster, lui a paru particulièrement rebutante[27]. Il se sent trahi, négligé, ravalé au rang de domestique comme ses grands-parents. Aussi s'identifie-t-il à Charley, cette fillette à laquelle il donne un nom de garçon, le sien[25]. Le travail forcé L'incarcération du père pour dettes à la Marshalsea[28] se retrouve dans La Maison d'Âpre-Vent, puisque, comme presque partout chez Dickens, le roman comprend une prison. George Rouncewell est arrêté sous deux chefs d'accusation : comme le père de Dickens, il a emprunté de l'argent qu'il ne peut rembourser, et pour les besoins de l'intrigue, il devient un suspect dans l'affaire du meurtre de Tulkinghorn[25]. D'autre part, l'emploi qu'on trouve au jeune Charles dans la manufacture de cirage Warren le hantera à jamais. Comme le rappelle Louis Cazamian, « il y associera le regret de son enfance abandonnée, de son éducation manquée […]. Le travail manuel lui a laissé l'impression d'une souillure »[29]. Cette souffrance physique et cette désespérance morale se reflètent dans le sort du petit Jo, le balayeur de carrefour recommençant indéfiniment sa tâche dans l'isolement et l'oubli de tous, à l'exception de Snagsby qui lui donne une demi-couronne pour soulager sa conscience, puis d'Esther et Woodcourt qui lui viennent en aide, mais trop tard[25]. La « trahison » maternelleAutre traumatisme, l'attitude de sa mère, opposée à l'idée de renvoyer Charles à l'école après la libération de son mari, conduit à un ressentiment encore ressassé trente ans plus tard lorsqu'il écrit dans les Extraits autobiographiques confiés à John Forster : « […] je n'ai rien oublié, je n'oublierai jamais, il m'est impossible d'oublier, par exemple, que ma mère était très désireuse que je retourne chez Warren »[30],[31], blessure expliquant les jeunes enfants abandonnés ou livrés à eux-mêmes dont Dickens a peuplé son œuvre, Oliver, Nell, Smike, Jo, David, Amit, Pip, etc.[32]. Dans La Maison d'Âpre-Vent, des mères comme Mrs Jellyby, Mrs Pardiggle, Mrs Woodcourt ajoutent leur négligence à l'inconstance de pères tels Harold Skimpole, Deportment Turveydrop et Mr Chadband[25]. Toutes sont aussi de « mauvaises épouses », à la différence de Mrs Rouncewell, Mrs Bagnet, puis de Caddy et même d'Ada, pétries d'attention protectrice et veillant au bonheur de leur foyer, quoique sans succès pour cette dernière. Comme dans David Copperfield où Peggotty, puis Tante Betsy prennent le relais de Clara, l'adorable maman décédée du héros, la mère par excellence est une mère de substitution en la figure d'Esther qui, loin de reproduire le schéma qu'elle a connu avec Miss Barbary, brise la chaîne du malheur par son dévouement affectueux envers Ada, Jo, Charley, Caddy, puis ses propres enfants[25]. Quant à John Dickens, qui n'est jamais vraiment tombé en disgrâce aux yeux de son fils malgré son inconséquence financière, et qui décède en 1851, deux années avant La Maison d'Âpre-Vent[33], il est possible qu'il ait inspiré certaines facettes de personnages comme Mr Jellyby, victime de son épouse, et même Mr Vholes, néfaste envers Richard, mais bon fils et bon père, sans compter Mr Jarndyce, suffisamment paternel vers la fin du roman pour faire oublier son premier petit souci de soi-même[25]. La vie professionnelle et privée de Dickens et La Maison d’Âpre-VentDickens quitte l'école à 15 ans pour entrer dans la vie professionnelle dont les expériences se retrouvent dans ses romans et, à des degrés divers, dans La Maison d'Âpre-Vent. Premiers emplois et amour du théâtreIl devient d'abord junior clerk, c'est-à-dire employé d'un cabinet d'avocats, activité qui lui a servi pour ses descriptions d'institutions traditionnellement réservées aux professions relevant du droit, par exemple Lincoln's Inn, souvent mentionnée dans le roman, l'une des quatre Inns of Court (littéralement « auberge de la Cour »), et les lieux correspondants, comme Lincoln's Inn Field où se trouvent les bureaux de l'avocat de l'aristocratie, Tulkinghorn, et ses employés, Guppy et Weevle[34]. Il a aussi eu l'occasion de contempler les lourdeurs administratives qu'il présente dans son implacable satire de la Chancellerie, à laquelle il a eu lui-même affaire pour des droits d'auteur, la cour ayant fini par lui donner raison, mais avec des dépens supérieurs aux sommes allouées[35]. Ses efforts pour maîtriser la sténographie l'amènent en tant que reporter-journaliste à la Chambre des communes, ce qui le conduit à parcourir les provinces en diligence, mode de transport qu'on retrouve dans La Maison d'Âpre-Vent, fréquentant relais et auberges à Birmingham, Bristol, Édimbourg, Exeter, Hemlsford et Kettering, et surtout à arpenter la capitale qui devient, écrit Michael Allen, « le centre tourbillonnant de sa vie »[36], autant de souvenirs ayant inspiré la description des quartiers maudits comme « Tom-All-Alone's » ou celui dit « des maçons »[35]. Il y a aussi approfondi son amour du théâtre, Shakespeare comme le music-hall, la farce ou le drame, théâtre qu'il fréquente, selon Forster, presque chaque jour et dont il connaît acteurs et musiciens[37]. Même si, non sans hésitation, il a choisi les lettres, ajoute Michael Allen, il se donne en représentation, soignant sa tenue vestimentaire jusqu'à une extravagance très flashy (« voyante »), et il observe les gens, imitant les accents, mimant les maniérismes, tous retrouvés dans ses livres[38]. Les romans de Dickens sont, en effet, des prosceniums et des scènes qui, selon Philip V. Allingham, « grouillent d'action et résonnent de voix [venant] de toutes classes et conditions »[39]. Leur théâtralité se révèle au détour de situations-clichés (stock situations), telle l'offre de mariage du tuteur âgé à la jeune pupille, parfois sentimentales jusqu'à l'outrance comme la mort de Jo, de répliques attendues (speech tags) revenant en leitmotiv, comme les métaphores de Sir Leicester sur la béance des vannes et des écluses, peut-être inspirées par le jeu de l'acteur Charles Matthews (1776-1835)[40], virtuose des spectacles en solo, ou encore de déclarations redondantes d'emphase, celles de Chadband surtout, sans doute suggérées par l'autre grand ami de théâtre, William McReady, réputé pour sa diction déclamatrice[41]. C'est là une manière d'écrire visant non l'élite, mais les classes moyenne et populaire que Dickens entend sincèrement promouvoir par l'éducation. Ce thème est très présent dans La Maison d'âpre-Vent, surtout chez Mr Rouncewell, le maître de forges qui, à la différence de Sir Leicester prêt à trouver une sinécure même à ses « cousins dégénérés » (debilitated cousins), refuse les passe-droits et n'accorde de valeur qu'aux efforts de chacun pour s'élever dignement dans la hiérarchie sociale[34]. Quatre femmes

L'amour déçu que Dickens a éprouvé à partir de 1830 pour Maria Beadnell, que ses parents banquiers ont éloignée par crainte d'une mésalliance, est toujours resté lancinant en lui. En 1855, vingt-cinq ans après cette rencontre et deux années après la publication de La Maison d'Âpre-Vent, il s'en ouvre encore à son ami John Forster[42]. Même si Maria s'est montrée peu réceptive à son retour de Paris au bout de quatre années[42], il n'est pas vain de voir dans cet épisode douloureux l'une des raisons ayant conduit le romancier à créer le personnage de Lady Dedlock, qui sacrifie son premier amour pour épouser un homme riche. Il ne la condamne jamais pour avoir eu une relation amoureuse et un enfant hors mariage, au contraire, puisque le crime qu'elle expie est d'avoir si longtemps trahi son cœur[34]. Et le jugement qu'il porte envers sa propre épouse, qu'il accuse d'être une mère négligente[43], a pu l'inciter à aiguiser encore ses portraits de femmes comme Mrs Jellyby et Mrs Pardiggle. En outre, Dickens a été un père exigeant, désireux de voir ses fils entrer très tôt et avec succès, comme il l'avait lui-même fait, dans la vie active. Il lui est arrivé d'être déçu[44], d'où, vraisemblablement, sa dénonciation sans concession des indécisions de Richard Carstone, jeune homme velléitaire dont il suit la déchéance jusqu'à la mort[34]. Deux de ses belles-sœurs ont beaucoup compté pour lui, Mary Scott[45] et Georgina Hogarth[46]. La première, morte à 17 ans dans ses bras, s'est vue idéalisée dans des figures d'« ange du foyer »[47], telle Ada Clare dans La Maison d'Âpre-Vent, ou encore, par certains aspects, Esther Summerson, chacune portant un nom évoquant la pureté ensoleillée[48]. Georgina, qui a suivi Dickens après son divorce et est restée auprès de lui jusqu'à sa mort, dont il a loué la discrète efficacité[49], ressemble beaucoup à Mrs Rouncewell, la diligente gouvernante des Dedlock, voire à Esther dans son rôle de maîtresse de maison et de mère de substitution[34]. Cependant, à la différence de Georgina qui a refusé tous les prétendants lui ayant été présentés[49], Dickens a tenu a doter cette dernière d'un statut féminin plus épanoui, puisque, après l'épisode de la proposition de mariage émanant de Jarndyce, elle peut enfin épouser l'homme qu'elle aime, valeureux comme elle, Allan Woodcourt. En somme, Esther Summerson représenterait Georgina telle qu'il l'eût vraiment souhaitée[34]. BibliographieTexte

Traduction en français

Ouvrages généraux

Ouvrages spécifiquesCharles Dickens et son œuvre

La Maison d'Âpre-VentGénéralités

Esther Summerson

Autres personnages

Société, histoire, ville

AnnexesNotes

Références

Articles connexes

Liens externes

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||