|

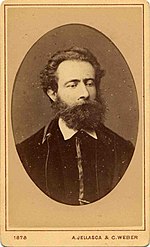

Jean-Baptiste Noro

Jean-Baptiste Noro, parfois Jean Noro, est un peintre et un anarchiste français né le à Montmerle-sur-Saône (Ain) et mort en à Tunis (Tunisie). Ancien élève de Gustave Courbet, il rejoint la Garde nationale dans laquelle il est nommé officier. Déjà engagé au sein de l'Association internationale des travailleurs (AIT), il participe à la Commune de Paris et commande le 22e bataillon, responsable de défendre le fort de Vanves[1].Il est condamné en 1872 par contumace à la déportation. Exilé à Genève, il participe à la scission antiautoritaire de l'Internationale. Il est marié à Émilie Noro, qui témoignera des prisons versaillaises, mais il connaît une relation en exil avec Paule Minck. Le couple Noro revient à Paris après l'amnistie de 1881, avant de s'installer dans les colonies d'Afrique du Nord. Jean-Baptiste Noro poursuit ses activités de peintre et de professeur de dessin en Algérie et en Tunisie. BiographieJean-Baptiste Noro naît le à Montmerle-sur-Saône, petite ville de l'Ain[2]. Il épouse Émilie Barral le à Lyon[3], avec qui il emménage à Paris au 5, rue Poulletier dans le 4e arrondissement[2]. Artiste peintre de profession, il est élève de Gustave Courbet[2]. Il poursuit ses études au lycée Louis-le-Grand puis aux Beaux-Arts de Paris[4]. Il signe ses toiles G. N. pour Giovanni Noro[2] — sa femme l'appelait Johanni[5]. Commune de Paris Lors de la guerre contre l'Allemagne de 1870, Jean-Baptiste Noro est officier de la Garde nationale[4]. En , il participe à une réunion du conseil de l'Association internationale des travailleurs (AIT)[7]. Après le soulèvement du , sous la Commune de Paris, il est membre du Comité de vigilance du IVe arrondissement et commande le 22e bataillon de la Garde nationale. Il combat notamment plusieurs semaines en première ligne au fort de Vanves. Aux côtés de l'ensemble des officiers de son bataillon, il signe une affiche qui dénonce l'exécution de plusieurs de ses soldats blessés par les forces versaillaises le [2],[note 1]. Il écrit au Cri du peuple, quotidien communard dirigé par Jules Vallès[9]. Au cours de la Semaine sanglante, qui voit la chute de la Commune, lui parvient à s'enfuir[2], mais sa femme est incarcérée en raison de sa fonction de commandant[3]. Il est condamné par contumace le par le 4e conseil de guerre à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la privation de ses droits civiques[2]. Vie en exilExilé, il s'installe à Genève à la fin du mois de [2]. Sa femme le rejoint après sa sortie de la prison des Chantiers en août[3]. Il fréquente le café du Nord[2] et côtoie la communauté des communards exilés[3]. Ainsi, il peut poursuivre à Genève une liaison débutée sous la Commune avec Paule Minck[2]. Ils ont deux enfants, qu'il ne reconnaît pas — Mignon en 1874 et Héna en 1876[10] seront reconnus par le futur époux de Paule Minck —[11], un an après qu'il a eu un enfant légitime avec son épouse Émilie — Charles Armand en 1873[3]. Malgré l'exil, Paule Minck, qui jouit d'une certaine influence, continue son travail de propagande socialiste à destination de la France. Des rapports de police de 1872 informant sur ses déplacements clandestins en France affirment que Noro l'a aidé à établir de nouvelles routes de contrebande à destination de la province[12]. Jean-Baptiste Noro donne des leçons de dessin, réalise des portraits sur commande et écrit quelques sonnets. Le , il se plaint dans L'Égalité, journal des sections internationalistes de Suisse romande, de la saisie de son mobilier à Bellegarde dans son département de naissance, alors que sa condamnation n'était pas définitive[2]. Durant son exil, Jean-Baptiste Noro poursuit son activité militante. En 1873, il figure parmi les membres de la Section de propagande et d'action révolutionnaire et socialiste de Genève, une organisation de proscrits français adhérente de la Fédération jurassienne, scission de l'AIT. Lors du sixième congrès de la Fédération, dite « Internationale antiautoritaire », organisé à Genève en 1873, il est l'un des trois secrétaires du congrès[2]. Retour à ParisDe 1877 à 1878, Jean-Baptiste Noro suit l'armée russe dans la guerre qui l'oppose à l'Empire ottoman en tant que dessinateur et peintre[2]. Il est décoré officier de l'ordre ottoman du Médjidié[4] Après son retour, il emménage à Gênes en Italie[2]. Il bénéficie de l'amnistie des communards de 1881[5] et revient à Paris avec sa femme, au 5, rue Tholozé dans le 18e arrondissement[13]. Il tient son atelier au 13, rue Ravignan. Il y accueille le club littéraire et artistique « La Butte », au sein duquel participe des partisans de la Commune et des anarchistes : ses présidents sont Paul Alexis puis Clovis Hugues et on retrouve parmi les membres réguliers Charles Malato, Jacques Prolo et Jehan-Rictus[5]. Dernières annéesJean-Baptiste Noro reprend un emploi de professeur aux écoles d'arts industriels de la ville de Paris. Au milieu des années 1880, le couple Noro part vivre dans les colonies d'Afrique du Nord. Il continue de peindre, et sous le pseudonyme de Jacques Didier, publie quelques livres[13]. Il est correspondant dessinateur pour la presse ouest-européenne, comme Le Genevois, The Graphic, L'Émancipation ou Le Monde inconnu[4]. Durant trois ans, il administre les cours industriels à Alger, avant, de 1899 à sa mort en , d'enseigner le dessin à Sfax en Tunisie[13]. Il s'établit au 2, rue d'Ajaccio. Il est promu officier de l'ordre tunisien de Nichan Iftikhar et officier de l'Instruction publique pour la France[4]. Émilie Noro meurt un an plus tard à Tunis ; elle est l'autrice d'un témoignage des conditions de vie dans les prisons de Versailles[3]. Sa petite-fille, Alice Simone Noro (1900-1985), issue de son mariage avec Émilie, est actrice sous le nom de scène de Line Noro[11]. Œuvres

PublicationsEn , Jean-Baptiste Noro écrit le sonnet À un morceau de pain blanc[2] [lire sur Wikisource], cité par l'historien Robert Brécy sous le nom de Jean Noro[16]. Publications sous le nom de plume de Jacques Didier[4] :

Voir aussiLa vie de Noro a inspiré à Gérard Ansaloni un chapitre dans "Anacrouse, hymne et catastrophe" publié en 2023 par les Éditions du 3/9. Distinctions

Notes et référencesNotes

Références

AnnexesArticles connexes

Bibliographie

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia