|

Gouffre du Saut de la PucelleGouffre du Saut de la Pucelle

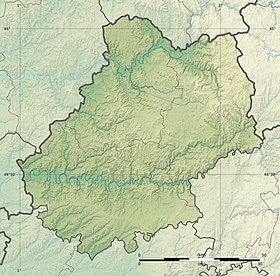

Le gouffre du Saut de la Pucelle ou gouffre de Roumégouse ou perte de Rignac est une cavité souterraine naturelle. Elle se situe sur le territoire de la commune de Rocamadour, dans le Quercy (Lot, Occitanie, France)[3]. SituationLe gouffre du Saut de la Pucelle se trouve à 5 kilomètres au nord-ouest de Gramat et à 400 mètres avant l'embranchement de la route de Rocamadour (D36)[3]. Il marque les limites des communes de Gramat, Rignac et Rocamadour. La route D840 passe juste au-dessus de l'entrée de la cavité dont le porche s'ouvre 10 mètres en contrebas. Cette perte s'ouvre à la limite des terrains du Limargue (au nord) et du causse (au sud), à l'endroit où le ruisseau de Rignac se perd sous terre, dans une petite vallée encaissée. Un parcours d'accrobranche est installé depuis 2012 au-dessus de la vallée qui mène au gouffre[4]. Accès et risques Conditions d'accèsL'entrée du gouffre du Saut de la Pucelle, en forme de grotte, est située dans une propriété privée. Le , la Fédération française de spéléologie (FFS), représentée par le Comité Départemental du Spéléologie du Lot (CDS46), a établi avec le propriétaire des terrains une convention d'accès à cette cavité au profit des membres de la FFS[5]. Deux panneaux d'information ont été installés le [6]. RisquesL'accès et le parcours dans la cavité présentent des dangers pour des personnes non formées aux techniques spéléologiques ou non encadrées par des personnes compétentes :

Géologie Le gouffre du Saut de la Pucelle a été creusé par le ruisseau de Rignac dans les calcaires karstifiables du Jurassique[11]. Selon Michel Durand, il s'est formé à la limite entre l'étage du Bajocien, roche calcaire compacte présentant des diaclases et un étage marneux imperméable : le Toarcien[12]. Au nord, l'amont du bassin versant est bordé par une faille d'orientation Est/Ouest et le horst d'Alvignac[11], qui montrent que la zone a été soumise à des contraintes tectoniques importantes. Hydrologie Le ruisseau du gouffre du Saut de la Pucelle fait partie du bassin collecteur de la Dordogne. En amont du gouffreL'eau qui entre dans la perte est celle du ruisseau de Rignac, long de 14,4 km[13] qui reçoit comme affluent le ruisseau de Mordesson, long de 1,3 km[14]. Le bassin versant élémentaire du ruisseau de Rignac couvre une surface d'environ 20 km2[2]. Son point le plus haut se situe au lieu-dit Causse Nu à 422 m d'altitude, il descend au lieu-dit Darnis plus bas de 123 m avec une pente de 6,8 %[15], puis rejoint le porche d'entrée du gouffre à 2,9 km avec un pente de 0,8 %[16]. Les couches imperméables du terrain n'affleurant pas dans le lit des ruisseaux, les eaux se perdent, par temps sec, bien en amont de l'entrée du gouffre et ne sont visibles à nouveau qu'après les grandes salles, à environ 300 m à l'intérieur. Parties souterrainesL'entrée du gouffre s'ouvre à l'altitude de 275 m, le point extrême exploré est localisé au Siphon 2, 160 m plus bas à une distance de 2 816 m[17]. Le ruisseau s'écoule par des sections de pente faible séparées par des cascades : Cascade de Dante, Cascade de la Nymphe... La pente générale de cette partie est de 5,6 %. En 1953, Guy de Lavaur démontra par un coloration à la fluorescéine que les eaux perdues au gouffre du Saut de la Pucelle ainsi que celles du gouffre de Réveillon résurgent aux gouffres du Limon (commune de Meyronne) à environ 10 km[18]. Cette résurgence s'ouvre à 105 m d'altitude[19]. la pente générale dans la partie inconnue est donc très faible : 0,1 %[20]. Fonctionnement des parties noyéesEn 1995, l'hydrogéologue André Tarrisse a réalisé le suivi du niveau de l'eau aux résurgences du Limon. Il a remarqué que le niveau de l'eau ne variait pas alors que le débit au gouffre du Saut de la Pucelle augmentait. Cette indépendance des débits prouverait que les gouffres des Limons ne seraient que des trop-pleins du système. Les eaux ressortiraient directement dans les alluvions du lit de la Dordogne[2]. DébitsRoger Brillot et Louis Berthod ont effectué les mesures de débit suivantes lors de l'expédition de (de l'amont vers l'aval)[8] :

Les résurgences du limon ont un débit qui varie de 10 l/s à 5 000 l/s[2]. LégendeUne légende raconte qu'une jeune fille fut poursuivie et s'échappa en sautant par-dessus le gouffre. Deux versions circulent[21] :

DescriptionLa zone d'entrée Le ruisseau de Rignac coule dans un large vallon qui se resserre en s'approchant de la perte avant de se refermer brutalement et verticalement. La route départementale 840 Cressensac-Rodez et la voie ferrée Brive-Rodez via Capdenac passent au-dessus de la zone d'entrée de la cavité. Le porche d'entrée est, à notre époque, haut de deux mètres. Il présente sur les côtés des rainures taillées verticalement dans le calcaire. Brillot et Mouget estiment qu'elles auraient pu servir, en y glissant des madriers horizontaux, à établir une retenue d'eau pour l'irrigation ou à interdire, par une barrière, l'accès aux troupeaux. Une petite cavité, située en haut du porche, débouche au bout de deux à trois mètres en plafond de la galerie[8]. La galerie d'entrée, large de quatre mètres et haute de trois, s'agrandit par endroits. Au départ en direction du sud, elle se dirige ensuite vers l'ouest après un coude où se trouve une petite laisse d'eau par temps sec. Le ruisseau dépose au sol de nombreux cailloux[réf. nécessaire]. Des voûtes basses à la cascade de DanteÀ 130 m de l'entrée, le plafond s'abaisse. C'est le terminus ou 1er siphon qui a arrêté Martel en 1890. Par temps sec, ce passage ne présente maintenant plus de difficulté. Des petits bassins, peu profonds, mènent à une deuxième voûte basse baptisée passage de l'Ave Maria par Brillot et Mouget[8]. En restant au niveau du ruisseau, un balcon à gauche débouche dans la Grande salle orientée nord-sud, haute de 20 mètres, large de 15 par endroit et longue de plus de 80. À son extrémité, à 252 m de l'entrée, le plafond s'abaisse à hauteur d'homme et le ruisseau part en méandres serrés au nord-nord-ouest. Le ruisseau réapparaît, la galerie devient humide et prend les noms de rivière Calme, parties navigables jusqu'à la Cascade de Dante située à environ 750 m de l'entrée[8]. À la sortie de la Grande Salle, un grand talus très argileux remonte à une partie fossile colmatée appelée la salle du Fond[8]. Galeries humides et cascadesLes parties qui suivent nécessitent d'utiliser une combinaison de plongée, et des équipements de protection individuels contre les chutes. La galerie des Gours très humide, ponctuée de bassin profonds, conduit à la cascade de la Nymphe située à 1 145 m de l'entrée. Elle est composée de deux chutes d'eau d'une hauteur totale d'une dizaine de mètres. 200 mètres de galerie spacieuse mènent à la faille des Géants longue de 300 mètres, dont les plafonds souvent invisibles culminent à plus de 50 mètres de hauteur. De nombreuses difficultés aux noms mémorables de lac de la Cascade, Turbine, cascade du Terminus du GSC, grève de la Faim, cascade de l'Espoir, de l'Ogive et enfin du Découragement s'égrainent sur plus d'un kilomètre pour arriver à environ 2 600 m de l'entrée. 50 mètres plus loin, après un grand éboulis, s'ouvre le siphon Terminal. Études et explorationsPremières références et explorations Les premiers auteurs estiment, à tort, tout comme le site Géoportail en 2015[22], que le ruisseau de Rignac se dirige tout droit vers la vallée de l'Alzou voisine de 800 m à vol d'oiseau vers le sud :

Les explorations au XXe siècleLes premiers explorateurs se sont arrêtés au premier siphon (ou voûte mouillante) à 130 m de l'entrée, mais, au XXe siècle, l'évolution des mentalités dans la société, du contexte social avec les congés payés et la réunion d'individus motivés vont faire avancer la connaissance de la cavité. En 1923, le plongeur Anglais Elliot Barton, « a forcé, en plongeant au bout de la grotte, trois petits siphonnements successifs sous des voûtes mouillantes et a renoncé devant un quatrième »[30], probablement ce qui est nommé maintenant le 2e siphon (ou passage de l'Ave Maria)[12]. 1945 - 1947 : les explorations du Groupe Norbert Casteret Après la Seconde Guerre mondiale, les membres du Groupe Norbert Casteret (GNC) de Clermont-Ferrand, notamment Roger Brillot et André Fregnale, réalisent trois campagne d'explorations : du 11 au , ils atteignent la grande marmite (à 740 m de l'entrée) ; du 4 au , le 3e siphon (842 m) ; du au , avec Odette Wurmser, la cascade du terminus GNC (1 542 m). Un de leurs problèmes fut de lutter contre le froid lors de la traversée des nombreux passages aquatiques. Pour moins en souffrir, ils s'enduisaient régulièrement le corps avec une pommade à la capsaïcine[8]. Roger Brillot et Pierre Mouget réalisent une topographie, des rapports anecdotiques, des relevés des températures, hygrométrique, hydrotimétrique, entomologique, rapport de santé qui sont publiés par le groupe dans un rapport d'exploration. Ils donnent les noms des premiers repères : Passage de l'Ave Maria (2e siphon à l'entrée), le dragon (lame de rocher horizontale couverte de concrétions représentant un cou et une tête de dragon), Bidon V (Plateforme établie à 500 m de l'entrée), cascade de Dante (1re grande cascade), cascade de la Nymphe (baptisée en l'honneur d'Odette Wurmser)[8]... Ce sont eux qui ont abaissé le niveau d'eau des deux premières voûtes mouillantes à coups de burin[12]. 1952 - 1955 : la ruée vers le siphon terminal  Le GNC ayant disparu, Henry Roques et Jean Lesur reprennent les explorations avec une grande quantité de matériels : échelles souples, cordes en chanvre, canots, matériel de couchage, vêtements de rechange, nourriture, matériel de photo et de cinéma, carbure pour l'éclairage[12]... Le à 10 heures 30, Henri Roques, Jean Lesur, André Thomas et Jean-Claude Pradelle entrent sous terre avec 14 colis, établissent leur camp après le 3e siphon (842 m) et y passent la nuit. Le lendemain à midi, ils repartent, dépassent le terminus du GNC et s'arrêtent à 23 heures 30 et atteignent la cote 1 835 m. De retour à leur camp, après un repos, ils repartent à 16 heures et sortent du gouffre le à 6 heures 30[12]. Du 2 au , une équipe de soutien, formée de membres du Spéléo-Club de Périgueux, prépare l'exploration du 3. Elle est composée de M. Assan, Charles Laborie, Pierre Vidal, Jean Vieussens, guidés par Henri Roques, qui acheminent le matériel au camp de base de la galerie des Géants (1 400 m). Le , l'équipe de pointe, composée d'Étienne Carchereux, Gilles Delluc, Jean Lesur, Bernard Pierret, Henri Roques et André Thomas, entre sous terre. Ils sont étonnés de trouver à 750 m de l'entrée un inconnu, en short et chemisette, naviguant sur un canot pneumatique, en train de filmer les environs de la Grande Marmite. Il s'agit de Jean Taisne qui refuse de les accompagner au vu de son équipement sommaire. Au camp de base, la deuxième équipe a porté le matériel et ressort. Le 4, l'équipe de pointe,après bivouac, repart. Carchereux se blesse à la main,reçoit les soins de G. Delluc et revient au camp avec Pierret. Au niveau de l'arrêt de l'expédition 1952, ils terminent de lever la topographie et ils atteignent la cascade du découragement (1 400 m), mais subissent une forte crue et décident de sortir au plus vite en ramenant à la surface tout le matériel. Ils sont dehors le 5 après 64 h heures sans sommeil, au total. À l'extérieur, le sol est sec, le ciel est bleu et les témoins leur indiquent qu'il n'a pas plu. En fait, l'étang de Mordesson venait d'être vidangé[12]... Malgré une météo pluvieuse à la mi-août, l'expédition, fortement préparée, démarre le par l'acheminement de 24 sacs à la cascade de la Nymphe (1 145 m). Le 19 à 16 heures, la première équipe, composée de André Thomas, Jean Vieussens, Pierre Vidal et Otto Steiner rejoint en 28 heures le camp de base établi à la galerie des dalles (1 800 m) et s'y repose. Le 20 vers midi, la deuxième équipe tente de rejoindre la première. Elle est composée du groupe photo-ciné de Gilles Delluc, Pierre Saumade et Jean Taisne et l'équipe topographie de André Delpy, Jacques Dubois et Henri Roques. Ils sont surpris par une violente crue et restent bloqués trois heures à la cascade des marmites à 50 m du camp de base qu'ils atteignent à 3 heures du matin. Malgré l'eau qui monte, la première équipe part vers l'aval à 9 heures du matin pour laisser dormir la seconde et ils reviennent au bout de 4 heures 30. Au vu du débit de 0,5 m3/s, les deux équipes décident de ressortir ensemble. Tous sortent de justesse et épuisés le dimanche à 16 heures 30 en abandonnant leur colis en cours de route. Le terminus 1953 n'a pas été atteint, mais deux films en couleur ont été tournés[12]. En , une équipe légère, composée de Étienne Carchereux, Gilles Delluc, Jean Lesur, Henri Roques, Pierre Saumande et André Thomas, atteignent en 9 heures le terminus 53 puis atteignent le siphon terminal (2 816 m). En septembre, Henri Roques et Jean Lesur organise une autre expédition pour faire découvrir le siphon terminal à Marie-Claude Ferres, Robert Méthou, Philippe Renault, Otto Steiner, Jean Taisne et Pierre Vidal[12]. 1993 : Franchissement du siphon terminal Les moyens techniques ont évolué : les combinaisons néoprènes protègent du froid et permettent de traverser les gours sans canot, les combinaisons protègent mieux, l'utilisation de cordes en fibres synthétiques plus légères allègent les sacs qui contiennent des bidons étanches et flottent. Ce gain de poids entraînent des visites plus courtes, sans bivouac sous terre et repas à emporter. Le gouffre du Saut de la Pucelle devient une cavité dite classique beaucoup plus accessible[2]. Le , les clubs de spéléologie lotois du MIERS (Mouvement Indépendant d’Explorations et de Recherches Spéléologiques) et de Souillac s'unissent pour un portage de bouteilles au siphon terminal. Les plongeurs Laurent Sirieys et Émeric Beaucheron le franchissent (longueur 30 mètres et profondeur 3 mètres). Il parcourent cent mètres de galeries exondées et s'arrêtent sur un siphon de deux mètres par trois[31]. 2000 : Escalade dans les plafondsEn 2000, Marc Lenormand, Laurent Lignac et Eric Virgoulay réalisent une escalade dans le plafond de la Galerie des Géants à 1 400 m de l'entrée. Ils découvrent une galerie fossile, ornée de concrétions, longue de 291 m[2]. Anecdotes

Notes et références

Voir aussiArticles connexes

|

Portal di Ensiklopedia Dunia