|

Chapelle de Bethléem (Aubevoye)Chapelle de Bethléem

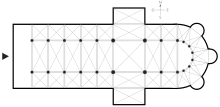

La chapelle de Bethléem est une chapelle du XVIe siècle d'allure romane et aujourd'hui en ruines située à Aubevoye[1], dans le département français de l'Eure en Normandie. Édifiée à partir de 1576 à l'initiative du Cardinal Charles Ier de Bourbon, archevêque de Rouen, pour l'usage des moines chartreux de Bourbon-lez-Gaillon, cette chapelle possède une crypte, unique au monde, reproduisant aux mêmes dimensions celle de la grotte de la basilique de la Nativité de Bethléem en Judée. LocalisationLa chapelle est édifiée au XVIe siècle sur le flanc d'un coteau en surplomb du village médiéval d'Aubevoye. Le coteau est dégagé et partiellement planté de vignes à cette occasion. De nos jours, la chapelle se présente entourée d'une végétation récente mais florissante, faute d'entretien du terrain. Le coteau entier reprend des allures boisées. La chapelle se trouve à 750 mètres de la mairie d'Aubevoye et à 565 mètres de l'église Saint-Georges. On peut l'atteindre par un chemin de quelque 600 mètres commençant par l'allée des Sources, à droite et par derrière l'enceinte du domaine de la Créquinière (auquel la chapelle fut rattachée après la Révolution) ; cependant d'autres parcours, balisés ou non, existent. HistoriqueC'est sur l'initiative de l'archevêque de Rouen que commencent les travaux de la chapelle et de sa crypte en 1576. Sa consécration intervient le avec l'autorisation de l'évêque d'Évreux Claude de Sainctes. Le lieu est alors mis à la disposition des chartreux de Notre-Dame de Bonne-Espérance qui veulent venir y célébrer la messe de minuit à Noël. En 1791, le bien est vendu comme tous autres édifices religieux. Une des dernières réhabilitations[2] des lieux remonte à 1890 (époque contemporaine des travaux de sauvegarde de l'église Saint-Georges) par les soins de M. et Mme Mignot, propriétaires de l'enclos de Bethléem et du domaine de la Créquinière. À la fin du XIXe siècle, la crypte seule est rendue au culte : sa consécration nouvelle intervient le , y procédant l'abbé Léon Adolphe Amette, vicaire général d'Évreux. La chapelle fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques le [3],[4]. Le propriétaire légitime de la parcelle et de tout ce qui s'y trouve (la dernière mutation connue ayant eu lieu en 1981) est une personne physique privée[5] que la presse, en 2021, annonce être vendeur des lieux[6]. Le , le nouveau propriétaire de la parcelle de 17 hectares ouvre son domaine aux visiteurs[7]. En 2023, une association "L'Étoile de Bethléem" est créée par des passionnés de patrimoine local dans le but de promouvoir, contribuer à la sauvegarde et à la restauration de la chapelle et sa crypte en accord avec les propriétaires[8],[9]. ArchitectureLa chapelle actuelle est en bonne partie en ruines, mais son aspect n'est pas celui du bâtiment primitif. Son orientation est régulière (est-ouest). Sa longueur est de 19 m ; sa largeur de 8,6 m.  Le plan du petit monument affecte la forme de la croix latine. Signe de sa fragilité structurelle (elle est édifiée en moellons), à la fin du XVIIe siècle, une des chapelles latérales menaçant ruine, on décide de la supprimer. En superstructure aérienne, un lanterneau, posé en 1798[10], armé d'une cloche, arboré d'une étoile à cinq branches au droit de l'ancien chœur, près du pignon du chevet. Ce dernier est percé d'une haute et large baie amortie en arc de plein cintre. Le chœur et la nef unique sont voûtés en berceau au moyen d'un bâti enduit de plâtre. Les murs latéraux du sanctuaire sont percés de deux fenêtres ainsi que de deux œils-de-bœuf. Dans le courant du XIXe siècle, la transformation en logement de la chapelle entraîne la séparation du chœur et de la nef. Dans le mur latéral sud, quelques portes et fenêtres sont percées. En contrebas de l'édifice, accolé au chevet, on construit un logis de vigneron (cependant préexistant depuis 1630). Il est rapporté que la toiture eût compté 52 000 tuiles. Motivation du projet albavien de chapelle de la NativitéVu l'état du monument de nos jours, il serait mal venu de broder outre mesure sur le péril imminent et définitif de ce chef-d'œuvre d'ensemble, unique, que les érudits qualifient comme tel. D'où le choix de plutôt redécouvrir le discours donné par M. l'abbé François-Marie-Alfred Blanquart, curé de La Saussaye, sur le présent sujet, devant la Société des amis des arts du département de l'Eure, réunie à Louviers le [11]. Cet exposé[12], très documenté, n'a jamais été suivi de tout document comparable ou sérieux ou de qualité supérieure depuis lors. Vues du monumentLa crypte est maintenant accessible mais fermée au public. Seules figurent ici les superstructures encore existantes d'accès libre.

Références

Bibliographie

Voir aussiArticles connexesLiens externes

|

Portal di Ensiklopedia Dunia