|

Cartographie du bruit Une carte de bruit (ou carte d'exposition au bruit) est une carte (2D ou 3D) représentant, généralement par des codes de couleur, l'exposition (moyenne) au bruit ambiant. Les cartes de bruit peuvent être :

Pourquoi cartographier le bruit  Le bruit subi est une source de stress et de dégradation de la santé. Il est en zone urbaine ou industrielle une des premières sources de plaintes des habitants.

Pour élaborer des stratégies plus efficaces, divers systèmes et modèles de cartographies du bruit sont apparus.

La cartographie stratégique du bruitTelle que définie par l'Europe, elle doit comprendre :

Le bruit étant souvent géographiquement associé aux transports et à l'industrie lourde, les cartes de bruit sont aussi une source d'indices de pollution ou de problèmes en matière de santé environnementale. PluridisciplinaritéCe travail nécessite la coopération d'acousticiens, cartographes, ingénieurs en santé-environnement, urbanistes, spécialistes de la métrologie (mesure du bruit), de l'isolation phonique, modélisateurs et informaticiens, mais aussi de pédagogues et d'évaluateurs… En EuropeEnviron 20 % des Européens seraient particulièrement gênés par un bruit ambiant excessif et surtout par le bruit des transports terrestres. En , l'Union européenne a adopté une directive[1],transposée en droit français[2], offrant un cadre harmonisé et obligatoire pour les 25 États-membres afin qu'ils puissent mieux lutter contre les nuisances sonores induites par les infrastructures de transports terrestres et aérien, ainsi que par certaines industries, au moins dans les grandes agglomérations. Les cartes de bruit stratégiques, obligatoires, auraient dû toutes être publiées avant fin 2007 et mises mises à disposition du public avant cette date, pour ensuite être actualisées tous les cinq ans, afin de ;

Chaque agglomération européenne de plus de 250 000 habitants devait disposer de cartes de bruit pour son territoire avant le ; ceci pour l'exposition aux bruits émis par les infrastructures terrestres (aéroports, voies ferrées, réseaux routiers) et les sources industrielles (généralement des ICPE en France). Les « plans de prévention de l'exposition au bruit » (PPEB) devaient théoriquement être finis avant le .

La directive européenne 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement vise, au moyen de cartes de bruit stratégiques à évaluer de façon harmonisée l'exposition au bruit dans les 25 États-membres Ces cartes doivent pouvoir contribuer à prévenir et corriger (réduire) les effets du bruit. En FranceLa directive européenne sur le bruit a été transposée par un décret[3] du modifiant le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Un Conseil national du bruit existe[4], ainsi que le bureau d'étude de l'EAR (Étude sur l'Accousité Réglementaire), qui peuvent s'appuyer sur des programmes de recherches tels que le PREDIT (programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres, doit encadrer les "Plans de prévention du bruit dans l'environnement" (PPBE) Au sein du PREDIT, les 21 sujets de recherche portant sur le bruit ont représenté 3 % des 360 M€ de fonds publics du programme). Le groupe du Grenelle de l'environnement dédié au bruit (COMOP[note 1] no 18) a dans son rapport (finalisé par le Centre d'information et de documentation sur le bruit) en , mais publié en (25/07/2008) estimé qu'il y avait 30 000 points noirs à traiter autour des 10 grands centres aéroportuaires, 120 000 près des routes nationales et dix fois plus pour le réseau routier. 27 millions d'habitants sont en France concernés par la Directive Bruit, dans 58 agglomérations (de plus de 100 000 habitants), dont 24 de plus de 250 000 habitants. Le COMOP[note 1] Bruit a proposé :

… en complément du travail des comités départementaux de suivi des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement (présidés par le préfet, devant suivre l’élaboration des CBS et des PPBE et "veiller à ce que l’information soit largement diffusée auprès du public[5]"). Les PPBE et doivent s'appuyer sur les cartes d'exposition au bruit pour définir :

Le travail de cartographie a pris un retard important, avec une mise en ligne de la liste des cartes déjà réalisées et le moyen de les consulter (dont via l'Internet lorsque c'est possible) en (au lieu de 2007).

Éléments de méthodeDivers indicateurs sont retenus pour la cartographie de bruit

Les cartes de bruit sont de plus en plus faites à partir de modèles mathématiques et informatiques, à caler sur le terrain par des campagnes de mesures (au moyen de sonomètres). De telles campagnes sont utiles car la nature réfléchissante ou au contraire absorbante de certains matériaux, les effets de turbulence et de l'hygrométrie peuvent être source de différences significative entre l'exposition calculée par un modèle et la réalité. Une grille de points de calcul est choisie comme base du modèle, puis une exposition pour tous les points du territoire est calculée à partir d'outils d'interpolation, et généralement dessinée par un outil cartographique de type SIG. Ce dernier présente graphiquement, pour un territoire donné, les continuums (estimés) de niveaux de bruit. Des outils plus sophistiqués permettent de produire :

Certains modèles utilisés pour les cartes de bruit sont empiriques (ex : INM pour la cartographie de l'exposition au bruit de certains aéroports), mais on utilise plus souvent des modèles fondés sur les théories de la physique de la propagation des sons dans l'espace (définies par ISO 9613).

L'utilisation de ces logiciels est devenue facile, mais la précision des résultats dépend beaucoup de la qualité des données entrées dans les modèles. Pour s'assurer de la qualité du rendu, des mesures de terrain doivent être faites d'abord pour caler le modèle, puis pour valider la carte finale. S'il n'y a pas accord avec les prévisions et que ce désaccord ne peut être expliqué par une source anormale ou inhabituelle de bruit, le calcul est à reprendre.

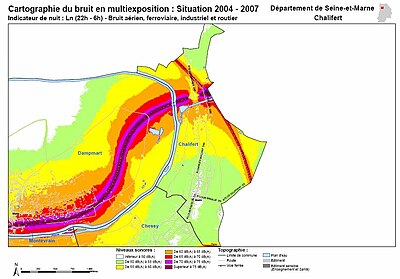

Habituellement, des codes de couleurs représentent au moins cinq gammes de dB(A) (séparés par des Isolignes). Habituellement, le rouge désigne les zones statistiquement exposées aux fortes nuisances sonores et le vert les zones les moins exposées Les cartes et légendes sont conçues pour aider à hiérarchiser les enjeux et les urgences, identifier les « points noirs » et les zones de calmes ou pour une évaluation préalable des plans d'action. « Les cartes de bruit stratégiques » doivent en Europe permettre d'estimer le nombre de personnes exposées dans chacune des cinq gammes de dB(A). Les niveaux sonores de façade sont calculés ou estimés à partir de ce type de carte. Exemples  Les cartes de bruit doivent être élaborées pour les grandes infrastructures et dans les grandes agglomérations. Le village de Chalifert, inclus dans l'agglomération parisienne a, avec le Conseil général de Seine-et-Marne élaboré ses cartes de bruit[7]. Selon la carte multi-expositions (ci-contre) qui présente les données globales, Chalifert est surtout exposée au bruit ferroviaire, le bruit routier étant globalement plus diffus et modéré.

L'étude conclut que l’environnement sonore de la commune de Chalifert est modérément affecté par le bruit, malgré la présence de bruit ferroviaire dans le nord de la commune. Les secteurs les plus urbanisés sont peu touchées car éloignés des axes majeurs, et aucun dépassement potentiel de valeurs limites moyennes n'est relevé ou présumé par le modèle. Chalifert n'abrite cependant plus de « zone calme » étendue (en ce qui concerne les niveaux sonores exprimés selon le critère LDEN < 50 dBA). Mais quelques taches de calme apparaissent à proximité du bourg, susceptibles de faire l’objet d’actions de préservation du calme dans le cadre du PPBE, en lien avec la nature de l’occupation des sols et d'éventuels projets de protection ou valorisation de la nature. Le bureau d’étude a préconisé une concertation avec Réseau ferré de France (RFF) - et si possible avec les communes voisines aussi concernées par le bruit des trains pour évaluer les possibilités de réduire les nuisances sonores, nocturnes notamment. Logiciels

Liens externes

Articles connexes

France

Bibliographie

Notes et référencesNotes

Références

|

Portal di Ensiklopedia Dunia