|

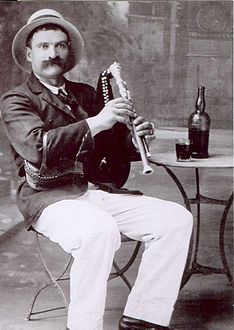

Bal musetteUn bal musette est un bal populaire, souvent champêtre, où l'on danse au son de l'accordéon. On y pratique surtout des danses de style musette telles que la valse musette, le tango musette et le paso musette, mais également la java et le paso doble, ainsi qu'un grand nombre d'autres danses suivant les époques, les régions, ou le répertoire d'un orchestre de bal. Le « bal à la musette », ancêtre du bal musetteLa musette est un instrument à vent de la famille des bois, sorte de petite cornemuse particulièrement appréciée des Auvergnats au cours de leurs fêtes et célébrations[1]. Ces derniers vont importer leur instrument favori dans la capitale française au milieu du XIXe siècle, dans le quartier de la Bastille. Antoine Bouscatel, originaire de Lascelle, le plus célèbre des joueurs professionnels d'Auvergne, s’installera en 1890 à Paris[2],[3] où la musette est devenue l’instrument le plus populaire et où cela fait près de quarante ans que les « bals à la musette » — ou « bals des Bougnats » — ont du succès. Toute la ville vient y danser la bourrée auvergnate dans des arrière-salles de cafés, particulièrement rue de Lappe où Bouscatel va fonder le bal le plus populaire du quartier et où toute la ville se pressera[4],[5],[6],[7].

Naissance du « style musette »

Autour de 1880, avec l'immigration d'Italiens qui animaient de nombreux bals de quartier, ces bals à la musette seront bientôt supplantés par les « bals musette » que donnent les Transalpins et dans lesquels ces derniers remplacent l’instrument des Auvergnats par leur instrument de prédilection, encore jeune et peu connu : l’accordéon[7]. Souvent accompagné d’une batterie, d’une contrebasse et d’une guitare, cet instrument va très vite créer « le musette » (au masculin cette fois), ou « style musette » — dans lequel, paradoxalement, la musette (l'instrument) a disparu —, plus enjoué, et dans lequel la valse détrône définitivement la bourrée auvergnate. C’est ainsi que de terribles bagarres vont éclater entre Italiens et Auvergnats, qui n’apprécient pas cette concurrence qu’ils jugent déloyale. Les conflits naissent si souvent, à coups de poing et coups de couteau, que le préfet de police de Paris prend la décision d’interdire les bals populaires dans l’enceinte de la capitale et que musiciens et danseurs émigrent pour quelque temps aux bords de Marne, à quelques kilomètres de Paris[4],[5],[6],[7], investissant de ce fait les nombreuses guinguettes de la banlieue parisienne qui seront pour beaucoup dans le succès de ce style musical. « LA » musette et « LE » musette LA musette désigne à la fois l'instrument à vent de la famille des bois et la danse française des XVIIe et XVIIIe siècles qu'elle a inspirėe, tandis que LE musette — abbrėviation du « style musette » — est le genre musical né en France de la rencontre de la bourrée dansée dans les bals à la musette avec des genres musicaux préexistants tels que la valse, le tango et le paso-doble. Ravivés par l'usage de l'accordéon, de la batterie, de la guitare et, plus tard, d'autres instruments, ils donneront naissance à la valse musette, au tango musette et au paso musette[9],[10],[11],[12],[13],[14].« Le style musette va naître d’un métissage sans précédent[4] » (Félicien Brut). Chacun apportant sa pierre à l’édifice, des Parisiens d’adoption venus de tous les pays vont faire ensemble de la musique à danser : les Polonais débarquent avec la mazurka et la polka, les Espagnols avec le paso-doble, les Américains avec le fox-trot, les Argentins avec le tango, les Sud-Américains avec le cha-cha-cha et la rumba[4]. Ces styles de danse naissent d’échanges entre musiciens venus des quatre coins du monde. Peu à peu, l’intérêt pour la cornemuse des Auvergnats, la musette, tombera en désuétude pour donner définitivement sa place à l'accordéon[15],[16]. Dans le musette, les danseurs privilégient des danses susceptibles d'être pratiquées dans des espaces restreints, comme les arrière-salles de bistros[6], et d’autres types de danse[17] sont également plébiscités :

et des formes musette de danses existantes :

Au cours de son âge d’or, l’entrée du bal musette était gratuite, mais les danseurs devaient acheter des jetons à la caisse. Ces jetons étaient en aluminium ou en bronze, de formes diverses (cercle, losange, octogone, etc.) avec des découpures différentes permettant de les identifier dans l'obscurité au simple toucher. Ils portaient au recto le nom du bal et au verso l'inscription « Bon pour une danse ». Vers la moitié de la danse, le patron du bal passait entre les couples avec une sacoche en annonçant « Passez la monnaie » et les danseurs donnaient un jeton de bal[16]. Les orchestres de musette actuels sont aujourd'hui généralement composés d'instruments amplifiés, comme l'accordéon, la guitare, la guitare basse, le clavier, le synthétiseur, la batterie et d'un chanteur utilisant un microphone.

L'accordéon musette Instrument symbole du musette, célébré dans quantité de chansons, l'accordéon utilisé dans ce style se caractérise par des registres spécialement adaptés, dans lesquels les deux ou trois anches métalliques mises en vibration pour chaque note sont légèrement désaccordées. Cela permet d'émettre des harmoniques aigües donnant à l'instrument une sonorité perçante voire un peu criarde (le même principe est appliqué pour accorder un piano bastringue), qui imite approximativement le son des cornemuses et cabrettes d'autrefois, et qui a surtout l'avantage d'assurer une présence sonore bien supérieure, ce qui était essentiel pour se faire entendre dans le brouhaha des salles de bal au temps où il n'y avait pas de sonorisation. L'introduction de l'accordéon dans les bals musette est en grande partie le fait de la diaspora italienne. Dès la fin du XIXe siècle, la fabrication d'accordéons est devenue en Italie une grosse industrie fortement exportatrice, et les émigrants italiens contribuent à populariser l'instrument dans les grandes villes de France. L'adoption de l'accordéon dans le style musette fait fleurir dans les premières décennies du XXe siècle tout un secteur d'activité essentiellement tenu par des Italiens : revendeurs, réparateurs, accordeurs, et même fabricants, comme la famille Cavagnolo. Les grandes marques consacrées dans le musette, outre Cavagnolo, sont toutes italiennes : Fratelli Crosio, Piermaria, Crucianelli. La communauté italienne a également donné à la cette musique un grand nombre d'instrumentistes[7]. Déclin et renouveauÀ partir des années 1960, l'interdiction de la baignade dans les rivières — motivée par des motifs d'hygiène (qualité de l'eau dégradée) et de sécurité (risques dus au trafic des péniches et noyade) — et les formes nouvelles de divertissement ont provoqué le déclin des bals musette dont la popularité régresse pour des causes convergentes :

Depuis les années 1980, on assiste cependant à un certain renouveau en tant qu'élément du patrimoine populaire, témoignage resté vivant du folklore urbain français de la première moitié du XXe siècle[19], en particulier dans les boucles de la Marne : Créteil, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux, mais aussi en Basse-Normandie à Pont-d'Ouilly[20], et en Indre-et-Loire à Tours[21]. Dans les années 2020, un nouveau style de guingettes apparaît. Ce sont la plupart du temps des brasseries-restaurants éphémères et estivaux[22] : « De ringardes, les guinguettes sont redevenues « tendance ». [...] À la différence des années 1920, on n’y vient pas vraiment pour danser. Plutôt pour se retrouver autour d’un verre et d’une assiette, dans une ambiance musicale ou pas, en bande d’amis ou en famille[23]. » Principaux bals musette à Paris à la grande époque du musette

Artistes du musette

En 1976, Marcel Mouloudji et Marcel Azzola sortent une anthologie de la chanson musette, intitulée Et ça tournait !, comprenant vingt-quatre titres célébrant la valse musette[25],[26]. Bibliographie

Notes et références

Voir aussiArticles connexesLiens externes |

||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia