|

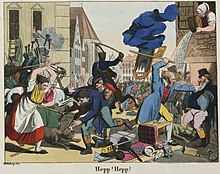

Émeutes Hep-Hep Les émeutes Hep-Hep sont des pogroms du début du XIXe siècle contre les Juifs allemands. Les violences antisémites débutent le à Wurzbourg et s'étendent rapidement jusqu'à des régions assez lointaines comme le Danemark, la Pologne, la Lettonie et le royaume de Bohême.De nombreux juifs ont été blessés, et beaucoup de propriétés et biens juifs sont détruits. Contexte historiquePendant des siècles, les Juifs vécurent dans les pays d'Europe centrale en tant que non-citoyens ou sous-citoyens de ces pays. Influencés par la Haskala (mouvement juif inspiré par les philosophes du siècle des Lumières), ainsi que par la Révolution française avec sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la loi du faisant des juifs français des citoyens à part entière, de nombreux Juifs ainsi que des activistes des droits civiques demandent la citoyenneté et l'égalité devant la loi. Au fur et à mesure de leur émancipation, les Juifs allemands deviennent des concurrents sérieux du point de vue commercial et économique pour les corporations chrétiennes. À l'époque des émeutes, la Confédération germanique, issue du congrès de Vienne, est formée de 36 États indépendants et d'un certain nombre de villes libres. Le statut des Juifs varie d'un État à l'autre : certains ont révoqué les édits d'émancipation de l'époque napoléonienne, d'autres les ont conservés mais les ignorent en pratique. Dans la plupart des territoires, les Juifs n'ont pas le droit d'accéder à des postes dans l'administration, dans l'armée, ni de professer dans les écoles ou les universités[2]. L'écrivain et historien Amos Elon (en) écrit en 2002 dans son livre sur l'histoire des Juifs en Allemagne de 1743 à 1933 (The Pity of It All: A History of the Jews in Germany, 1743-1933) :

Les représentants juifs demandèrent formellement leur émancipation au congrès de Vienne (1815), mais tant les universitaires que le monde politique ensemble répondirent par une fin de non-recevoir sarcastique. Les Juifs furent dépeints au public comme des « parvenus » qui essayent de prendre le contrôle de l'économie, et plus particulièrement du secteur financier[3]. Les publications antisémites étaient courantes dans la presse allemande de l'époque[4],[5]. Origine du nom« Hep-Hep » était le cri de ralliement désobligeant des émeutiers. Les sources varient sur son étymologie et donnent soit un acronyme de l'expression latine : « Hierosolyma est perdita » (« Jérusalem est perdue »), un des cris de guerre des croisés[6],[7],[3], ou un dérivé du cri traditionnel de rassemblement des troupeaux des bergers allemands[7],[3]. HostilitésÀ Wurzbourg, en Bavière, les troupes du roi sont appelées en renfort pour éviter un massacre. La population juive quitte la ville et passe plusieurs jours sous des tentes dans les environs. Les émeutes se propagent alors à tous les villages et villes de Bavière, puis Bamberg, Bayreuth, atteignent le grand-duché de Hesse à Darmstadt, puis le grand-duché de Bade à Karlsruhe, Mannheim, et la ville-libre de Francfort, ainsi qu'en Prusse rhénane, à Coblence, à Cologne et les autres villes le long du Rhin et jusqu'au nord de l'Allemagne : les villes-libres de Brême, de Hambourg, et de Lübeck[8]. Dans certaines villes, la police apparaît trop tard ou se tient inactive pendant que la foule se déchaîne dans les rues. Dans les villes ou la milice arrive rapidement, les émeutes se calment relativement vite. À Heidelberg, ville universitaire, la police tarde à intervenir, mais deux professeurs libéraux accompagnés de leurs étudiants s'interposent et évitent un pogrom sanglant. Ils refrènent les responsables et arrêtent même des citoyens. Heidelberg est une exception, car dans la plupart des villes, les habitants sont restés passifs[9]. Dans certaines villes au contraire, des membres de la bourgeoisie, des étudiants et même des professeurs d'université sont parmi les instigateurs. Ludwig Robert (en), un auteur dramatique d'origine juive, mais converti au christianisme donne un témoignage oculaire des émeutes :

Après trois jours de pogrom à Karlsruhe, l'infanterie fut appelée et des canons déployés dans les rues. Le grand duc de Bade manifesta sa solidarité avec les Juifs de sa capitale en s'installant chez un Juif important de Karlsruhe. Après ce geste, le calme se rétablit[11]. Effets et réactionsLes émeutes intensifièrent les tensions déjà existantes entre juifs et chrétiens allemands, et accentuèrent aussi les dissensions et les analyses à l'intérieur de la communauté juive allemande. De nombreux partisans de l'émancipation croyaient que pour être traités en égal, les Juifs allemands devaient devenir complètement « Allemands », et les tentatives pour essayer de s'assimiler et de s'intégrer dans la société allemande séculaire augmentèrent à la suite des hostilités. Une autre direction était offerte par le mouvement Wissenschaft des Judentums. Des groupes tels que Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden (Association pour la Culture et la Science des Juifs) essayèrent de créer une culture séculaire juive à égalité avec la culture européenne de l'Ouest. Fondé vers 1819 par Eduard Gans, Heinrich Heine, Leopold Zunz et Michael Beer, c'était une tentative pour fournir une structure où les Juifs en tant que peuple avec leurs propres droits, pourraient valider leurs traditions culturelles séculaires sur un pied d'égalité avec le peuple allemand. Concernant les réactions juives, Elon note :

Rahel Varnhagen, une autre juive convertie au christianisme écrivait à son frère :

Voir aussiRéférences

Liens internesLiens externes

Lecture complémentaire

|

Portal di Ensiklopedia Dunia