|

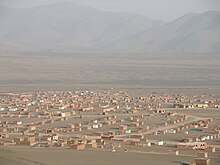

Pueblo joven (Perú) Pueblo joven o asentamiento humano son los términos más utilizados para los barrios de chabolas o asentamientos irregulares que rodean Lima y otras ciudades del Perú. Muchos de estos pueblos se han convertido en distritos de Lima Metropolitana, como: San Martín de Porres, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, etc. PoblaciónSe estimó que los pueblos jóvenes tenían más de un millón de habitantes en 1974. Fueron construidos en las laderas o junto a los ríos.[1] Para 2008, se estimó que decenas de millones de peruanos estaban ocupando tierras.[2] Las áreas en aquel año, incluían a los distritos limeños de Comas, Los Olivos y Villa El Salvador.[3][4] El barrio de chabolas de Medalla Milagrosa está compuesto por migrantes de todo el Perú.[1] Otros están poblados por campesinos afroperuanos, amerindios y mestizos que desde la década de 1940 han emigrado en grandes oleadas del campo peruano en busca de oportunidades económicas, convirtiendo a Lima en la cuarta ciudad más grande de América. Al igual que muchas otras ciudades que se industrializan rápidamente, el mercado laboral de Lima ha sido en gran parte incapaz de mantenerse al día con esta afluencia de personas, lo que ha obligado a muchos a aceptar cualquier vivienda disponible.[1] El gobierno peruano ha permitido que estas comunidades continúen en gran parte porque se da cuenta de que, si las erradicaran, los habitantes simplemente se mudarían a otra parte de las áreas periféricas de la ciudad.[1] HistoriaDesde mediados del siglo XX, mientras Lima crecía y se modernizaba con modernas construcciones e inmensos conglomerados de departamentos para vivienda, la ciudad comenzó a recibir un importante número de inmigrantes venidos desde el interior del país. El éxodo rural se intensificó entre las décadas de 1960 a 1980, y su magnitud contribuyó a cambiar de manera decisiva la composición étnica de la capital peruana; puesto que, los nuevos asentamientos humanos que surgieron estaban constituidos fundamentalmente por habitantes de origen mayoritariamente indígena. La magnitud del problema de los pueblos jóvenes en el Perú, ha contribuido a que el país haya sido uno de los países latinoamericanos objeto de mayor número de investigaciones sociológicas sobre las barriadas de viviendas precarias, convirtiéndose el fenómeno de las infraviviendas en objeto de estudio por parte de diversas universidades, científicos sociales y organizaciones no gubernamentales.[5] Con el paso del tiempo, han disminuido las características rurales del conglomerado de personas que habitan los asentamientos informales, puesto que las nuevas generaciones ya han crecido en la ciudad y han adoptado las costumbres urbanas en conjunto con las propias. En la actualidad el crecimiento de la ciudad no se basa tanto en la inmigración desde el campo, sino en el natural crecimiento de la población de la misma ciudad. A pesar de que progresivamente han mejorado los índices de salubridad y acceso a los servicios públicos en las zonas más pobres de la ciudad, los niveles de desigualdad social aún persisten. Las zonas de la capital que presentan estas circunstancias se encuentran mayoritariamente a las afueras de la misma, en sectores conocidos como «conos», que a su vez dividen la ciudad en norte, este y sur. No obstante, la gran abundancia de comercio en esas zonas es la que hace que sigan expandiéndose y sus habitantes tengan puestos de trabajo para poder sostener a sus familias. Cerca de 1,7 millones de personas no están conectadas a la red de agua potable y se ven obligadas a comprar agua a camiones cisterna, aunque no siempre sea potable. El problema del acceso al agua sigue agravándose debido a la sequía, la contaminación, las deficientes infraestructuras, la sobreexplotación por grandes empresas y la agricultura intensiva.El problema del agua afecta principalmente a las zonas periféricas de la capital. La historia del agua en Lima está ligada a la cuestión de la desigualdad social. En los barrios más acomodados, el consumo medio de agua per cápita es de 350 litros al día. En los distritos más pobres, oscila entre 20 y 70 litros diarios. En los años 80, el conflicto armado interno que asolaba el campo llevó a parte de la población rural (entre 600.000 y 1 millón de personas) a refugiarse en Lima. Los recién llegados, a menudo muy pobres, se apresuraron a construir chabolas. Algunos residentes de estos barrios han adquirido títulos de propiedad, pero la planificación urbana sigue siendo en gran medida inexistente. Los barrios ricos levantaron muros de hasta 3 metros de altura con alambre de espino en la parte superior para aislarse de los barrios pobres. En la actualidad, estos muros son objeto de controversia, sobre todo porque muchos residentes de los barrios más pobres cruzan el muro todos los días para trabajar en el barrio vecino, como jardineros o empleados domésticos. En Arequipa ocurrió un caso similar de crecimiento poblacional descontrolado, debido a que, según el Centro de Estudios en Economía y Empresa de la Universidad Católica San Pablo, se han estado construyendo viviendas en terrenos aledaños desde los años 1980. Algunos de esos terrenos fueron legitimizados por dirigentes interesados en recibir favores políticos.[6] Impacto culturalEn Lima, la gran mayoría de los pueblos jóvenes se ubican en los «conos de Lima» (Cono Norte, Cono Este y Cono Sur), áreas periféricas al centro de la capital, donde las personas que viven allí pertenecen a la cultura popular limeña y son denominados despectivamente «coneros»[7] y también «barriadosos». Destrucción de ecosistemas naturales y patrimonio arqueológicoLos pueblos jóvenes, en conjunto con las expansiones agrícolas, han sido responsables del deterioro o la destrucción de una gran cantidad de yacimientos arqueológicos y zonas naturales.[8][9][10] Entre los casos de daños a sitios y complejos arqueológicos más famosos están La Florida, Armatambo, Pampa de Cueva, Huaca Aznapuquio, Huanchihuaylas, el complejo Condevilla Señor y el templo en U de Huacoy.[11][12] Entre los destruidos, destacan los geoglifos de Canto Grande,[13] Atocongo[14] y el templo de 15 de enero.[15] En particular, el templo en U de Huacoy es el templo más grande de la ciudad de Lima. La plaza principal, delimitada por la pirámide principal y los dos "brazos", está totalmente invadida por asentamientos informales. Los brazos tampoco se libran, especialmente en lo concerniente al izquierdo. Se encuentra sumamente afectado por intentos de lotización y aplanamiento.[16] Asimismo, el sitio de Pampa de Cueva estuvo ubicado en una quebrada árida, compuesto por un grupo de pirámides, plazas, murallas, recintos y plataformas. Su casi destrucción aconteció durante la llamada "toma de la Pampa de Cueva" por parte de invasores informales, evento que también fue la génesis del actual distrito de Independencia. Actualmente, lo único que queda es un considerable trozo de la pirámide principal, conservando restos visibles de algunas terrazas y escalinatas que se ubican dentro del colegio "Alberto Hurtado Abadilla N° 3050".[17] Otro ejemplo son las murallas de Chuquitanta. Si bien ya estaban amenazadas por las actividades agrícolas de la primera mitad del siglo XX, el avance de viviendas precarias e irregulares las sumieron en un estado aún mayor de deterioro, destrucción y suciedad (estaban prácticamente convertidas en un basural). Aunque se concretaron avances en la limpieza, conservación y valorización del sitio, esto no evitó que el 18 de marzo de 2018, un fragmento de estas fueran destruidas mediante el uso de maquinaria pesada para ampliar una trocha.[18] Por otra parte, aunque Garagay se conserva relativamente bien, muchos de sus frisos polícromos fueron apedreados por miembros de invasiones populares. Probablemente haya sido una forma de intentar destruir elementos arqueológicos de trascendencia para garantizar su estadía en el sitio y evitar ser expulsados por el estado peruano.[19] Acerca de los ecosistemas naturales afectados, tenemos a la mayoría de los conjuntos de lomas estacionales que se forman en las estribaciones andinas limeñas, los cauces de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, además de los humedales de Ventanilla y Villa El Salvador. Incluso los ecosistemas desérticos, habitados por alacranes, serpientes y otros animales, se vieron enormemente agravados. Entre los destruidos, destaca la pampa de Amancaes.[20] Galería

Véase también

Referencias

|

Portal di Ensiklopedia Dunia