|

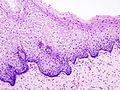

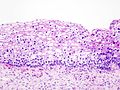

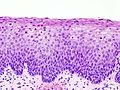

Zervikale intraepitheliale NeoplasieDie Zervikale Intraepitheliale Neoplasie (engl. cervical intraepithelial neoplasia = CIN), auch Squamöse Intraepitheliale Läsion (SIL) genannt, stellt eine Dysplasie des Epithels des Gebärmutterhalses dar, deren schwerste Form (CIN III) als Präkanzerose gilt. Ursache ist eine Infektion mit bestimmten, sogenannten Hochrisiko-Typen des Humanen Papillomviruses (HPV). KrankheitsbildDie CIN wird in drei Schweregrade eingeteilt:

Die CIN III gilt als sogenannte obligate Präkanzerose, das heißt, dass ein Übergang zum Zervixkarzinom sehr wahrscheinlich ist. Das Durchschnittsalter der Patientinnen beim Auftreten einer CIN I und CIN II beträgt 24–27 Jahre. Etwa die Hälfte der CIN-1-Läsionen bilden sich zurück. Rund 10 % schreiten bis zum CIN III voran und 2 % werden zu einem invasiven Cervixkarzinom. Die Prognose ist in einem hohen Maß abhängig vom Virustyp. Während Dysplasien durch Infektionen mit sogenannten low-risk Papillomviren sich meist spontan zurückbilden, führen sogenannte high-risk Papillomviren häufig zu einer CIN III und, wenn sie nicht behandelt werden, zu einem Zervixkarzinom. Das Durchschnittsalter der Patientinnen bei der Entdeckung einer Läsion der Stufe CIN III rangiert zwischen 35 und 40 Jahren.[1] Die Begriffe CIN und Dysplasie wurden in den vergangenen Jahren vor allem im angloamerikanischen Raum immer mehr zugunsten der Bezeichnung low-grade und high-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL und HSIL) aufgegeben. Dabei entspricht die CIN I der LSIL, CIN II und CIN III der HSIL. In der 2017 novellierten Fassung der WHO-Klassifikation von Tumoren wurde die Einteilung in LSIL und HSIL zum Standard erklärt, eine Unterteilung in CIN II und CIN III ist aber weiterhin möglich.[2] Geschichte1908 beschrieb Walther Schauenstein eine Epithelveränderung am Gebärmutterhals, die alle Anzeichen einer zellulären Entartung zeigte, ohne allerdings in das Bindegewebe einzudringen, und vermutete, dass es sich dabei um die Frühform eines Zervixkarzinoms handelt.[3] Eine Einteilung nach dem Befall der Epithelschichten wurde erstmals von Schottländer und Kermauner 1912 vorgenommen.[4] Sie werteten die CIN III als vollwertiges Karzinom, weshalb diese Veränderung in den folgenden Jahrzehnten mit radikalen operativen Eingriffen (Wertheim-Meigs-Operation) behandelt wurde. Erst in den 1950er Jahren setzte sich die Konisation als weniger aggressives Therapieverfahren durch. Verlaufsstudien in den 1960er Jahren sprachen dafür, dass die CIN I ein extrem hohes Risiko des Übergangs in eine CIN III und letztlich ein Zervixkarzinom habe. Obwohl die Studien schwere methodische Mängel aufwiesen, wurden CIN-I-Erkrankungen daraufhin zum Teil bis in die 1990er Jahre hinein mit einer Konisation behandelt. Eine infektiöse Ätiologie der Erkrankung wurde schon früh angenommen. Hinweise auf eine Infektion als Ursache des Zervixkarzinoms bestanden schon seit dem 19. Jahrhundert. Der italienische Arzt Domenico Rigoni-Stern beobachtete bereits 1842, dass das Zervixkarzinom fast nur bei Frauen auftrat, die Geschlechtsverkehr hatten.[5][6] Im frühen 20. Jahrhundert wurde ein Zusammenhang mit Syphilis und Gonorrhoe vermutet[4], später mit Infektionen mit Herpes genitalis[7]. 1976 stellte Harald zur Hausen die These auf, dass das HP-Virus eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung des Zervixkarzinoms spielt.[8] 1983 gelang seiner Arbeitsgruppe der Nachweis von HPV-16-DNA in nahezu der Hälfte der analysierten Zervixkarzinome.[9] In den folgenden Jahren konnte auch die Assoziation von Hochrisiko-HPV-Typen mit der Entstehung der CIN III nachgewiesen werden.[10] TherapieDie Behandlung der CIN hängt vom Schweregrad der Veränderung ab. Bei einer leichten Dysplasie (CIN I) geht man von einer Spontanrückbildungsrate von 50 bis 70 Prozent aus, daher wird hauptsächlich zuwartend vorgegangen und in regelmäßigen Abständen untersucht, ob und wie sich die Dysplasie weiterentwickelt. Bei mittelgradigen Dysplasien (CIN II) liegt die Rückbildungsrate bei etwa 30–50 Prozent. In diesem Fall entscheidet man zwischen einem zuwartenden Vorgehen mit regelmäßigen Kontrollen oder einer Entfernung des betroffenen Areals am Muttermund mittels Konisation oder Laser-Vaporisation. Die Entscheidung ist dabei neben Faktoren wie Dauer der Erkrankung, Ausdehnung der Veränderung und Wunsch der betroffenen Frau auch vom nachgewiesenen HPV-Typ abhängig. Bei schwergradigen Dysplasien (CIN III) liegt die Spontanregressionsrate nur noch bei 10 Prozent. Da die CIN III unbehandelt mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein invasives Zervixkarzinom übergeht, wird sie üblicherweise operativ mittels Konisation behandelt. Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia