|

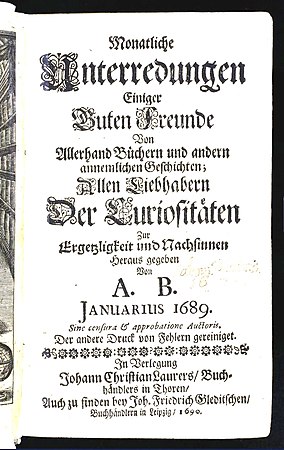

Wilhelm Ernst Tentzel  Wilhelm Ernst Tentzel (* 11. Juli 1659 in Greußen an der Helbe; † 17. November 1707 in Dresden) war ein deutscher Polyhistor, Historiograph und Numismatiker. LebenWilhelm Ernst Tentzel, Sohn des Diakons Jacob Tentzel und der Sophie Elise Leyser, wuchs in Arnstadt auf. Mütterlicherseits war er ein Nachkomme des Wittenberger Theologieprofessors Polycarp Leysers und der Maler Lucas Cranach des Älteren und Lucas Cranach des Jüngeren.[1] 1677 bezog er die Universität Wittenberg und studierte dort Theologie, Philologie und Geschichte. Von 1673 an war er dort wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Philosophischen Fakultät, veröffentlichte erste Schriften und stand mit hochrangigen Gelehrten wie Johann Samuel Adami in Briefwechsel. 1689 brach er die Tätigkeit in Wittenberg ab, um in Arnstadt den Nachlass seines Vaters zu regeln. Von dort ging er als Lehrer an das Gymnasium Illustre in Gotha und wurde im Jahre 1692 von Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg mit der Ordnung der fürstlichen Münzsammlung betraut. Im Jahre 1694 wurde er auch zum Nachfolger Caspar Sagittarius’ in das Amt des Hofhistoriographen der Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg berufen. Als 1695 Bauern in Tonna beim Sandschürfen Knochen eines vor hunderttausend Jahren verstorbenen Waldelefanten fanden, vertraten der herzogliche Leibarzt Raab und später auch das „Gelehrte Collegium Medicum“ in Gotha die Ansicht, es handele sich um ein mineralisches Gebilde. Wilhelm Ernst Tentzel wies dagegen in seiner 1696 erschienenen Schrift „Epistola de sceleto elephantino“ nach, dass sie von einem Elefanten stammten. Die Vorstellung von einem drastischen Klimawechsel war aber noch nicht konsensfähig; auch der Briefwechsel, den Tentzel mit Gottfried Wilhelm Leibniz in dieser Angelegenheit führte, brachte nicht die ersehnte wissenschaftliche Anerkennung. Erst 1699, mit einem zweiten Fund, setzte sich Tentzels Erklärung endgültig durch. Eine Anstellung als Archivar am kaiserlichen Hof in Wien lehnte Tentzel um 1700 ab, weil diese einen Übertritt zur katholischen Kirche erfordert hätte. Im Jahr 1702 folgte er schließlich dem Ruf an den Hof Augusts des Starken in Dresden, der ihm den Titel eines Rates verlieh und ihn zum Königlichen und Kurfürstlichen Historiographen und Archivar ernannte. Aber bereits ein Jahr später, 1703, verlor Tentzel auf Grund von Intrigen am Hof dieses Amt und lebte bis zu seinem Lebensende in Armut. Nichtsdestoweniger gab er 1705 den ersten Teil seiner Saxonia Numismatica heraus. Er starb am 17. November 1707 im Alter von 48 Jahren. Sein numismatisches Werk wurde von Christian Wermuth fortgesetzt und bis 1714 veröffentlicht. BedeutungTentzel gehört zu den produktivsten Gelehrten seiner Zeit, der verschiedenste Fachbereiche bearbeitete und den engen Zusammenhang zwischen Medaillenkunst und Geschichtsschreibung beschrieb. Medaillen und Gedenkmünzen waren für ihn wichtige Ergänzungen zu den archivalischen Quellen. Die sächsischen Fürsten ermunterte er, Münzkabinette in enger Anlehnung an die staatlichen Archive anzulegen. Er befasste sich auch selbst intensiv mit der sächsischen Medaillengeschichte. Seine Saxonia Numismatica Lineae Ernestinae et Lineae Albertinae (Sächsische Medaillengeschichte der ernestinischen und albertinischen Linie) verfasste er auf Deutsch und Lateinisch, damit sie auch außerhalb Deutschlands gelesen werden konnte. 1285 Medaillen und Gedenkmünzen wurden darin abgebildet und beschrieben, die Anlässe der Ausgaben erklärt sowie die historischen und genealogischen Zusammenhänge ausführlich erläutert. Sie ist eine der umfangreichsten historischen Materialsammlungen aus dieser Zeit. Werke

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia