|

Rationale (Insigne)   Das Rationale (Pl. Rationalien), auch Superhumerale (Pl. Superhumeralien), ist ein mittelalterliches textiles Würdezeichen, welches zum Ornat von Päpsten und Bischöfen gehörte und heute nur noch selten benutzt wird. NamensursprungDie Begrifflichkeiten Rationale und Superhumerale hatten ursprünglich unterschiedliche Bedeutungen: Die in der Vulgata verwendete Bezeichnung Rationale rührt von der lateinischen Übersetzung des altgriechischen λόγιον logion „[Aus]Spruch, Sprichwort, Redensart“ für das hebräische חֹשֶׁן hoshen, den Namen des vom israelitischen Hohenpriester im Alten Testament getragenen Brustschildes, durch den hl. Hieronymus her. Passender wäre jedoch die griechische Bezeichnung λογείον logeίon und dementsprechend lateinisch oraculum[1] „Orakel[spruch], Prophezeiung, Weissagung“ mit Bezug auf die Lostasche, welcher der aus zwölf in Gold gefassten Edelsteinen bestehende Brustschild aufgenäht war und welche die beiden Orakelsteine Urim und Thummim enthielt. Mit diesen sollte der Hohepriester JHWHs Losspruch bei besonderen Entscheidungen ermitteln. Hieronymus führt zur Herleitung der Bezeichnung rationale in einem Brief an die römische Matrona Fabiola, die sich mit der Bitte an ihn gewandt hat, über Aarons Gewänder zu berichten, zum Rationale als Brustschmuck aus:

Ferner erklärt Hieronymus:

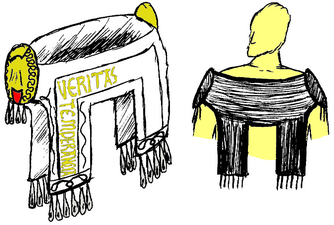

Den Terminus Superhumerale (von lat. super „über“ und humeralis (m./f.), humerale (n.) „zur Schulter gehörig, Schulter-“; also etwa „Schulterüberwurf“) hingegen prägte Hieronymus in der Vulgata als Übersetzung für das altgriechische ἐπωμίδων epomidion zu hebräisch אֵפוֹד ephod, welches das Schultergewand des Hohenpriesters bezeichnet (zur genauen Abgrenzung zum Rationale siehe unter Historische Entwicklung). In Deutschland wird in der Literatur meist auch der Schulterschmuck mit Rationale bezeichnet, während man in Frankreich an der Unterscheidung der Begrifflichkeiten festhält.[6] Historische EntwicklungIn seiner ursprünglichen Form geht das Rationale zurück auf das Hoshen, Teil der Amtstracht der israelitischen Hohepriester im Alten Testament in Gestalt eines prunkvollen Brustschmucks, bestehend aus der mit zwölf Edelsteinen besetzten Lostasche. Diese Steine symbolisierten die zwölf Stämme Israels. Das Rationale kam im 6. Jahrhundert als bischöfliches Insigne auf und stand in seiner Gestaltung als mit zwölf Edelsteinen gezierter Brustschild in direkter Tradition des Hoshen – wohl auch in Anlehnung an Ex 28,30 EU, wonach Aaron „den Schiedsspruch für die Israeliten [mit dem Hoshen] über seinem Herzen ständig vor dem Herrn“ tragen sollte.[7] Zugleich stellt es höchstwahrscheinlich auch eine Weiterentwicklung des Phylakteriums dar, einer altchristlichen als Amulett getragenen Reliquienkapsel.[8] Später haben sich aus dem Rationale das Pektorale und kunstvolle Formen der Chormantelschließe entwickelt.[9] In der Form des Brustschildes ist heute kein Rationale mehr vorhanden. Hiervon zu unterscheiden ist das Superhumerale, ein dem Efod des Hohepriesters höchstwahrscheinlich nachgebildeter[10] textiler, über der Kasel getragener Schulterschmuck mit Brust- und Rückenteil, welcher nachweislich ab Mitte des zehnten Jahrhunderts teils als päpstliches Privileg mit Urkunde zahlreichen Bischöfen und ihren Nachfolgern verliehen wurde: Per Dekret wurde Bischof Bernhard von Halberstadt durch Papst Agapitus II. erstmals das Superhumerale zugestanden.[11] Für Paderborn besteht eine päpstliche Privilegierungsurkunde vom 5. Juni 1133; der Paderborner Bischof durfte allerdings nur an bestimmten Festtagen beim Gottesdienst das Superhumerale tragen.[12] Jedoch scheint die Verleihung dieses Insigne durch den Papst eher die Ausnahme gewesen zu sein; in vielen Bistümern wurde das Superhumerale getragen, ohne dass päpstliche Verleihungen bekannt sind.[13] Zudem wird bereits im Jahre 581 auf der Synode von Mâcon betont, kein Bischof dürfe die Eucharistie ohne Pallium zelebrieren. Dass es sich hierbei jedoch in Wirklichkeit um ein frühes Superhumerale handeln muss, ergibt sich aus dem liturgischen Werk „Kurze Erklärung der alten gallischen Liturgie“ aus dem 7. Jahrhundert, welches ein vom Hals zur Brust reichendes, im Alten Testament mit Rationale bezeichnetes Pallium erwähnt.[14] Im zwölften Jahrhundert scheint das Superhumerale dann zumindest in den Gebieten des heutigen Deutschland und Frankreich offensichtlich zur üblichen Pontifikalkleidung gehört zu haben.[15] Die gelegentlich kolportierte Behauptung, das Superhumerale sei der Eitelkeit der Suffraganbischöfe wegen als Ersatz für das den Erzbischöfen vorbehaltene Pallium eingeführt worden, vermag einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht standzuhalten: Sämtliche erhaltenen Exemplare weisen eine Form auf, welche der des biblischen Ephods entspricht, und sind aus kostbaren Materialien gefertigt. Darüber hinaus ist anhand schriftlicher Quellen und künstlerischer Darstellungen – vornehmlich der Skulpturen an der Kathedrale zu Reims – erwiesen, dass Päpste und Erzbischöfe außer dem Pallium auch das Rationale und/oder Superhumerale getragen haben.[16] Bedeutung für die GegenwartObwohl das Superhumerale im Mittelalter weit verbreitet war, tragen es heute bei liturgischen Feiern nur noch die Erzbischöfe von Paderborn und Krakau – aufgrund der Stellung als Metropolitansitze zusammen mit dem Pallium – sowie die Bischöfe von Eichstätt und Nancy-Toul – hier als einem Recht des ehemaligen Bistums Toul. Die Formen variieren durchaus innerhalb dieser Diözesen. Heute existieren außer an den genannten Orten lediglich noch ein Exemplar aus dem 11. Jahrhundert im Bamberger Domschatz[17] sowie eines aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts in Regensburg[18]. Darüber hinaus finden sich im Bayerischen Nationalmuseum in München eine Nachbildung des Regensburger Superhumerale sowie in Würzburg die 1965 bei Grabungen im Dom entdeckten Endstücke eines weiteren textilen Rationale (um 1200) in Form von getriebenen Metallplatten mit den Symbolen der vier Evangelisten. In der Vatikanischen Bibliothek existiert zudem eine aus dem Jahre 1666 stammende Zeichnung des alten Paderborner Superhumerale von 1133, dem Jahr der päpstlichen Genehmigung. Wesentlich häufiger als erhaltene Orginialstücke finden sich dagegen Darstellungen von Bischöfen mit Rationalien in beiderlei Gestalt auf Siegeln, Skulpturen oder Grabsteinen. Besonders eindrucksvoll belegt dies das Eichstätter Gundekarianum, ein von Bischof Gundekar II. in Auftrag gegebenes Werk u. a. mit Abbildungen der Eichstätter Oberhirten, welche seit Ende des 12. Jahrhunderts bis heute stets das Superhumerale getragen haben.[19] Weitere bedeutsame Zeitzeugnisse sind die Skulpturen von Bischöfen der Kathedralen zu Reims, Chartres und Paris. Auch wurden heilige Patrone mit dem Superhumerale dargestellt: In der Eichstätter Tradition wird der Bistumsgründer, der Benediktinermönch Willibald von Eichstätt, mit dem Superhumerale in unterschiedlicher Form ahistorisch dargestellt; auch bei Lambert von Lüttich findet sich dieses Heiligenattribut.

Literatur

WeblinksWiktionary: Rationale – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

|

Portal di Ensiklopedia Dunia