|

Opticks Opticks: Or, a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light ist ein wissenschaftliches Sachbuch von Isaac Newton aus dem Jahr 1704. In dem Buch analysiert Newton die fundamentalen Eigenschaften von Licht in Hinblick auf Brechung in Prismen und Linsen, die Beugung von Licht in dicht geschichteten Glasplatten und das Verhalten von Farbmischung mit Spektralfarben und Pigmentpulver. Opticks war Newtons zweites Hauptwerk im Bereich der Naturwissenschaft Physik. Das Buch wird zu den bedeutendsten Werken der Wissenschaftsgeschichte gezählt. VeröffentlichungDie Entstehung des Buches erläutert der Autor im Vorwort wie folgt:

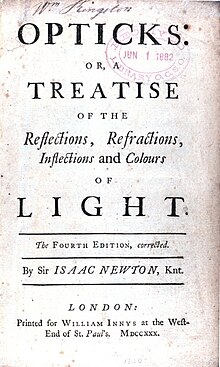

Das Buch wurde 1704 in englischer Sprache veröffentlicht.[1] Auf der Titelseite der ersten Ausgaben fehlt der Name des Autors. Eine Übersetzung von Newtons Schüler Samuel Clarke in Schullatein erschien 1706. Die Veröffentlichung von Opticks war ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaft, der sich von Newtons erstem Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica unterschied, aber in gewisser Weise auch damit konkurrierte. Die vierte englische Ausgabe erschien posthum im Jahr 1730. 1898 übersetzte und veröffentlichte der Dresdner Konrektor William Abendroth eine deutsche Fassung der Opticks.[2] Inhalt Opticks ist weitgehend eine Aufzeichnung von Experimenten und den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen, die ein breites Spektrum von Themen der späteren Wellenoptik abdecken. Die Arbeit ist keine geometrische Auseinandersetzung mit Katoptrik oder Dioptrien, den traditionellen Themen der Reflexion von Licht durch Prismen unterschiedlicher Form und der Erforschung, wie Licht gebrochen wird, wenn es von einem Medium wie Luft in ein anderes wie Wasser oder Glas übergeht. Vielmehr ist Opticks eine Studie über die Natur von Licht und Farbe und die verschiedenen Phänomene der Beugung, die Newton als Flexion des Lichts bezeichnete. In dem Buch beschrieb Newton detailliert seine Experimente zur Dispersion, der Trennung des Lichts in dessen Farbspektrum, von dem er der Royal Society im Jahr 1672 in London berichtete.[3] Er zeigte, wie das Erscheinungsbild von Farbe durch selektive Absorption, Reflexion oder Transmission der verschiedenen Bestandteile des einfallenden Lichts entsteht. Die zentrale Bedeutung von Newtons Werk besteht darin, dass sie das Dogma, das Aristoteles oder Theophrastos von Eresos zugeschrieben und von Wissenschaftlern in Newtons Zeit akzeptiert wurde, umstürzte, dass „reines“ Licht (wie das der Sonne zugeschriebene Licht) grundsätzlich weiß oder farblos ist und durch die Wechselwirkung mit Materie in Farbe durch Vermischung mit Dunkelheit verändert wird. Newton bewies das Gegenteil: Licht besteht aus verschiedenen spektralen Farbtönen (er beschreibt sieben: rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett), und alle Farben, einschließlich weiß, entstehen durch verschiedene Mischungen dieser Farbtöne. Er demonstrierte, dass Farbe aus einer physikalischen Eigenschaft des Lichts entsteht und jeder Farbton in einem charakteristischen Winkel durch ein Prisma oder eine Linse gebrochen wird. Auch stellte Newton klar, dass Farbe eine kognitive Erscheinung sei und nicht eine inhärente Eigenschaft materieller Objekte oder des Lichts selbst. Beispielsweise zeigt er, dass sich eine rotviolette (magenta) Farbe durch Überlagerung der roten und violetten Enden zweier Spektren mischen lässt, obwohl diese Farbe im Spektrum nicht vorkommt und daher keine Lichtfarbe ist. Indem er die roten und violetten Enden des Spektrums miteinander verband, ordnete er alle Farben zu einem Farbkreis, der sowohl quantitativ die Farbmischung voraussagt als auch qualitativ die wahrgenommene Ähnlichkeit der Farbtöne beschreibt. Opticks und die PrincipiaOpticks unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Principia. Das Buch wurde zuerst in englischer Sprache veröffentlicht und nicht in Latein, das europäische Philosophen normalerweise verwendeten, und trug zur Entwicklung einer „volkstümlicheren“ Wissenschaftsliteratur bei. Dies markiert einen bedeutenden Wandel in der Geschichte der englischen Sprache. Mit dem wachsenden Selbstvertrauen und dem Einfluss Großbritanniens auf die Welt, der zumindest teilweise von Leuten wie Newton ausgeht, wurde die englische Sprache schnell zur Sprache der Wissenschaft und Wirtschaft. Das Buch ist ein Beispiel populärwissenschaftlicher Exposition: Obwohl Newtons Englisch etwas veraltet ist und er eine Vorliebe für lange Sätze mit vielen Einschränkungen pflegt, ist das Buch selbst für einen modernen Leser immer noch leicht verständlich. Die Principa hingegen fanden viele zeitgenössische Leser schwer zugänglich oder nachvollziehbar. Sein formaler, aber flexibler Stil zeigt umgangssprachliche Ausdrücke und metaphorische Wortwahl. Im Gegensatz zur Principia baut Opticks nicht auf Aussagen über geometrische Eigenschaften auf, die sich entweder von vorhergehenden Aussagen, Lemmata oder Grundbegriffen (oder Axiome) ableiten. Stattdessen definieren Axiome die Bedeutung von Fachbegriffen oder grundlegenden Eigenschaften von Materie und Licht, und die genannten Sätze werden anhand spezifischer, sorgfältig beschriebener Experimente demonstriert. Der erste Satz des Buches bekundet:

In einem Experimentum crucis oder „Kreuzesversuch“ (Buch I, Teil II, Theorem ii) zeigte Newton, dass die Lichtfarbe seinem „Grad der Brechbarkeit“ (Brechungswinkel) entsprach und dass dieser Winkel nicht durch zusätzliche Reflexion oder Brechung oder durch das Durchleiten des Lichts durch einen Farbfilter verändert werden kann. Das Buch ist ein Vademecum über die Kunstfertigkeit des Experimentators und zeigt anhand vieler Beispiele, wie man Beobachtungen nutzen kann, um faktische Verallgemeinerungen über die physische Welt abzuleiten und dann konkurrierende Erklärungen durch spezifische experimentelle Tests auszuschließen. Im Gegensatz zur Principia, die über die deduktive Methode hinaus dem Prinzip Hypotheses non fingo folgt, entwickelt Opticks außerhalb der Deduktion Lichthypothesen, die über den experimentellen Beweis hinausgehen: Beispielsweise, dass das physikalische Verhalten von Licht auf dessen korpuskulare Natur aus kleinen Partikeln zurückzuführen sei oder dass wahrgenommene Farben harmonisch proportioniert sind wie die Töne einer diatonischen Tonleiter. The QueriesOpticks schließt mit einem Satz von Fragen (engl. The Queries). In der ersten Ausgabe waren dies sechzehn solcher Fragen; die Anzahl stieg in der 1706 publizierten lateinischen Ausgabe und nochmals in der überarbeiteten englischen Ausgabe, die 1717/18 veröffentlicht wurde. Die ersten Fragen waren kurz gehalten, während die späteren zu kurzen Aufsätzen ausformuliert waren, die viele Seiten füllten. In der vierten Ausgabe von 1730 gab es 31 Fragen, und es war die berühmte 31. Frage,[4] die in den darauffolgenden 200 Jahren viele Spekulationen und Theorien zur chemischen Affinität hervorrief. Diese Fragen, insbesondere die späteren, befassen sich mit einer Vielzahl von physikalischen Phänomenen, die weit über jede enge Interpretation des Themas „Optik“ hinausgehen. Sie betreffen das Wesen und die Übertragung von Wärme; die mögliche Ursache der Gravitation; elektrische Phänomene; die Natur der chemischen Reaktion; die Art und Weise, wie Gott die Materie am „Anfang“ erschuf; der richtige Umgang mit Wissenschaft; und sogar das ethische Verhalten der Menschen. Die gestellten Fragen sind keine Fragen im herkömmlichen Sinn. Sie werden fast alle negativ gestellt, als rhetorische Fragen. Das heißt, Newton fragt nicht, ob Licht „ist“ oder einen „Körper“ habe. Er erklärt vielmehr: „Ist Licht kein Körper?“ RezeptionOpticks wurde ausgiebig in England und Kontinentaleuropa gelesen und diskutiert. Die Vorstellung der Arbeit bei der Royal Society führte zu einem erbitterten Streit zwischen Newton und Robert Hooke über die Korpuskeltheorie des Lichts, die Newton veranlasste, die Veröffentlichung des Buchs bis nach dem Tod von Hooke im Jahr 1703 hinauszuschieben. Auf dem Kontinent und insbesondere in Frankreich wurden sowohl die Principia als auch Opticks zunächst von vielen Naturphilosophen abgelehnt, die weiterhin die kartesianische Naturphilosophie und die aristotelischen Ideen von Farbe verteidigten und behaupteten, Newtons Prismenexperimente seien schwer reproduzierbar. Tatsächlich wurde die aristotelische Theorie der fundamentalen Natur des weißen Lichts bis ins 19. Jahrhundert hinein verteidigt, etwa durch den deutschen Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe in dessen Werk „Zur Farbenlehre“. Die Newtonsche Wissenschaft wurde zu einem zentralen Thema beim Angriff der Philosophen im Zeitalter der Aufklärung gegen eine Naturphilosophie, die auf der Autorität der altgriechischen oder römischen Naturforscher oder auf der deduktiven Argumentation von ersten Prinzipien (die Methode des französischen Philosophen René Descartes), anstatt auf die Anwendung der mathematischen Argumentation zu Erfahrung oder Experiment. Voltaire machte 1738 die Newtonsche Wissenschaft in seinem Buch Elements de la philosophie de Newton bekannt. Erst ab etwa 1750 etablierte sich die Kombination der experimentellen Methoden der Opticks und der mathematischen Methoden aus Principia als einheitliches und umfassendes Modell der Newtonschen Wissenschaft. Einige der Anhänger dieser neuen Philosophie waren so prominente Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin, Antoine Laurent de Lavoisier und Joseph Black. Nach Newton wurden viele Theorien überarbeitet. Der englische Physiker Thomas Young (1773–1829) und Augustin Jean Fresnel kombinierten Newtons Teilchentheorie mit der Wellentheorie des niederländischen Physikers Christiaan Huygens, um zu zeigen, dass Farbe die sichtbare Manifestation der Wellenlänge von Licht ist. Zunehmend erkannte die Wissenschaft den Unterschied zwischen Farbwahrnehmung und mathematisierbarer Optik. Der deutsche Dichter Goethe konnte mit seiner epischen Diatribe „Zur Farbenlehre“ das Newtonsche Fundament nicht erschüttern, jedoch merkte der irische Naturwissenschaftler John Tyndall 1880 an:

Literatur

WeblinksWikisource: Opticks – Quellen und Volltexte (englisch)

Commons: Optics – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Vollständige und frei zugängliche englische Ausgaben von Newtons Opticks:

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia