|

Mousquetaires de la garde

Die Musketiere der Garde (französisch Mousquetaires de la garde) waren ein Verband der Haustruppen des französischen Königs und fungierten als höfische Garde, Lehreinheit und Kampftruppe. Die Gardeeinheit wurde zwar als Musketiere bezeichnet, entsprach hinsichtlich Auftrag und Ausrüstung jedoch den Dragonern und bestand mit Unterbrechungen von 1622 bis 1815. Berühmtheit erlangte sie durch den Roman Die drei Musketiere von Alexandre Dumas sowie dessen Fortsetzungen und Verfilmungen. Beide Kompanien hatten ihre Garnison in Paris, die 1. in der Rue du Bac, die 2. in der damals vorstädtischen Rue du Faubourg Saint-Antoine. FormationsgeschichteDer Ursprung der Musketiere fällt in die Zeit der Hugenottenaufstände 1620–1629, etwa 20 Jahre nach dem Edikt von Nantes. Die Musketiere der Garde wurden 1622 durch Bewaffnung einer Kompanie Chevaulegers mit den damals neuen Musketen gebildet und bestanden vor allem aus Adeligen.[1] Die drei ersten Regimentsinhaber (Capitaine) waren Jean de Bérard, Chevalier de Montalet und sein Neffe Hercule-Louis sowie Jean de Vieilchastel, Seigneur de Montalant.[2] 1634 demissionierte der mit einer Entschädigung abgefundene Montalant, während König Ludwig XIII. sich selbst zum Capitaine erhob und als Capitaine lieutenant Jean-Armand du Peyrer, Comte de Tréville einsetzte.[3] (Der Titel Capitaine lässt sich in diesem Zusammenhang mit Hauptmann bzw. Rittmeister nur unzureichend übersetzen, denn es handelte sich um einen formellen Ehrentitel ähnlich einem Regimentschef). Dem Kommandant waren ein Sous lieutenant, ein Ensigne, ein Maréchal des logis und zwei Brigadiers zur Seite gestellt.[4] Des Weiteren verfügte jede Kompanie über einen „Fourrier“ (Fourier), „Aumônier“ (Geistlicher), „Apothicaire“ (Apotheker), „Sellier“ (Sattler), „Maréchal-ferrant“ (Beschlagschmied), sechs „Tambours“ und vier „Haut bois“ (Hautboisten). Jeder Musketier musste für seine komplette Ausrüstung selbst aufkommen, der König lieferte nichts, sodass auch die Pistolen, Musketen und Degen selbst gekauft werden mussten. Die Musketiere begleiteten den König nur außerhalb des Palastes und verrichteten ihren Dienst zu Fuß und zu Pferd, während andere Haustruppen den Monarchen innerhalb des Palastes bewachten. Eine weitere Kompanie Musketiere wurde zum Schutz Kardinal Richelieus aufgestellt, gegen den sich zahlreiche Verschwörungen und Attentatsversuche richteten. Ein ständiger Konfliktherd am französischen Hof waren das Misstrauen und die Konkurrenz zwischen dem kinderlosen Ludwig XIII. und seinem jüngeren Bruder Gaston von Anjou, dem potentiellen Thronfolger. Der König, die Königinmutter und der Kardinalminister planten eine Eheschließung zwischen Gaston und der vermögenden Witwe Mademoiselle de Montpensier, was jedoch auf erheblichen Widerstand traf. Für Gaston wäre die Ehe mit einer ausländischen Prinzessin prestigeträchtiger und politisch gewinnbringender gewesen, während für eine Adelsfaktion um das Haus Bourbon-Condé ein kinderlos bleibender Bruder des Königs im Hinblick auf den eigenen Platz in der Thronfolge vorteilhaft erschien. So kam eine Verschwörung zustande, die auf die Ermordung Richelieus abzielte, der für die Politik Ludwigs XIII. verantwortlich gemacht wurde. Da der Kreis der Mitwisser recht groß war, erfuhr der Kardinal von der Konspiration und informierte den König. Der für das Attentat vorgesehene Verschwörer Chalais wurde im Juli 1626 hingerichtet, während Gaston der Heirat mit Mademoiselle de Montpensier zustimmen musste.[5] Im September 1626 ordnete Ludwig XIII. die Aufstellung von 50 berittenen mousquetons an. Diese Wachen des Kardinals waren eine private Leibgarde und gehörten noch nicht zu den königlichen Haustruppen. Sie wurden 1631 verstärkt, umfassten ähnlich wie die königlichen Haustruppen verschiedene Einheiten zu Fuß und zu Pferde und zählten schließlich 300 bis 420 Mann.[6] Zuerst entstanden eine Konkurrenz und Konflikte zwischen Richelieus berittenen Gardisten und seinen Gardisten zu Fuß, später mit den Musketieren des Königs.[7] Die Garden des Kardinals wurden regelmäßig und besser bezahlt, während die Musketiere als königliche Garde angesehener waren und eine längere Tradition hatten.[8] Quellen des 17. Jahrhunderts berichten nahezu einhellig, dass es häufig zu Duellen zwischen den Musketieren und den Männern Kardinal Richelieus gekommen sei. Richelieu wird in der Forschung dabei manchmal unterstellt, dass er eine kompromisslose Haltung gegenüber Duellen vertreten habe, beispielsweise aus persönlichen Motiven, da sein ältester Bruder in einem Duell tödlich verwundet worden war. Im Juni 1626 wurden Duelle mit einem königlichen Edikt unter Todesstrafe verboten, um das ausufernde Duellwesen einzudämmen. Richelieu bewegte sich aber durchaus im Rahmen adeliger Normen und Werte und befürwortete zur Verteidigung der Ehre notfalls auch Gewalt. Im Fall der Konkurrenz zwischen Musketieren und den Leibwachen des Kardinals wird die ambivalente Haltung des Kardinals deutlich. Dies zeigt der Blick auf seine Personalentscheidungen: Der Capitaine von Richelieus 100 Musketieren, François d'Ogier de Cavoye († 1641), war als Duellant berühmt.[9] Nach Gabriel Daniel (1721) wurden die Duelle zwischen Musketieren und Garden des Kardinals von Ludwig XIII. und Richelieu geduldet und mit Interesse verfolgt.[10] Sie trugen erheblich zum martialischen Prestige beider Einheiten bei. Capitaine-lieutenant Tréville gewann am Hof mit seinen von Ludwig XIII. innerhalb der Armee favorisierten Musketieren und durch die persönliche Nähe zum Herrscher zunehmend an Einfluss. Hierdurch entstand zugleich eine persönliche Feindschaft zwischen Tréville und Richelieu, deren jeweilige Machtstellung letztlich stark von der Gunst des Königs abhing. 1642 beteiligte sich Tréville an der Cinq-Mars-Verschwörung zur Ermordung Richelieus. Dem Kardinalminister gelang es jedoch, belastende Briefe des Hauptverschwörers Cinq-Mars abzufangen, woraufhin den Beteiligten der Prozess gemacht werden konnte. Tréville wurde am 1. Dezember 1642 verbannt, konnte aber nach dem Tod Richelieus (am 4. Dezember) wieder an den Hof zurückkehren.[11] Mit dem Tod Ludwigs XIII. 1643 verloren Tréville und seine Musketiere ihre besondere Gunststellung. Die Beziehung zwischen Tréville und dem neuen, maßgeblich an der Minderjährigkeitsregierung für Ludwig XIV. beteiligten Kardinalminister Mazarin gestaltete sich nicht besser als zuvor zu Richelieu. Mazarins Position wurde von Teilen des Adels angegriffen, der seine Chance sah, den unter Richelieu verlorenen Einfluss zurückzugewinnen. Für den Kardinalminister war Tréville als an der Cinq-Mars-Verschwörung Beteiligter verdächtig, weswegen er ihn als capitaine-lieutenant durch einen Verwandten austauschen wollte. Hierfür bot er Tréville das Amt des Gouverneurs von Foix als Entschädigung für die Demission, was dieser jedoch ablehnte. Daraufhin schützte Mazarin Kostengründe vor und löste das Korps der Musketiere kurzerhand auf.[12] Die durch Frankreichs Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg gestiegene Steuerlast führte ab 1648 zu mehreren Revolten gegen den unter Ludwig XIII. und Richelieu vorangetriebenen Ausbau der königlichen Herrschaft bzw. des Staates, der sogenannten Fronde. Die Frondeure waren besonders mit der Machtfülle Mazarins unzufrieden. Dieser hatte aufgrund seiner zahlreichen politischen Feinde einen erhöhten Schutzbedarf, weswegen er am 25. Februar 1648 die königliche Erlaubnis erhielt, eine eigene Garde von 100 Musketieren zu Fuß aufzustellen. Die Formierung der neuen Kardinalsgarde geschah auf Grundlage der ehemaligen Leibwache Richelieus. Der triumphale Einzug Ludwigs XIV. in Paris 1653 markierte das Ende der Fronde. Im Februar desselben Jahres wurde die Leibwache Mazarins um 100 Musketiere zu Pferd verstärkt.[13] Die königlichen Musketierkompanie wurde 1657 in Stärke von 150 Mann mit einem Capitaine lieutenant, einem Sous-lieutenant, einem Kornett, einem Ensigne und zwei Unteroffizieren neu aufgestellt.[4] 1660 überließ der Kardinal seine Wachen (etwa 300 Mann zu Fuß) dem König, der sie nach Mazarins Tod den Musketieren der Garde als 2. Kompanie eingliederte. Diese leistete beim König bis 1663 erst Dienst zu Fuß, dann auch beritten.[4][14] 1663 zählte jede Kompanie 300 Musketiere. 1664 löste man die 2. Kompanie auf, um sie sogleich nach Muster der ersten neu aufzustellen. Ab 1665 war der König auch Capitaine der 2. Kompanie.[15][16] Die 1. Kompanie ritt ab 1665[17] Grauschimmel oder Apfelschimmel (daher der Beiname Graue Musketiere oder mousquetaires gris), die 2. Kompanie Rappen (Schwarze Musketiere oder mousquetaires noirs).[15] Vermutlich in Anspielung auf den unterschiedlichen Zeitpunkt ihrer Indienststellung ebenso geläufig war für die 1. Kompanie die Bezeichnung Große bzw. Alte Musketiere (grands mousquetiers) und Kleine bzw. Junge Musketiere (petits mousquetaires) für die 2. Kompanie.[18] Die Musketiere wurden von den französischen Herrschern durch eine besondere Rechtsstellung begünstigt. Im Jahr seines Herrschaftsantritts, im November 1643, erteilte Ludwig XIV. der Einheit das Privileg des Committimus, welches ansonsten unter anderem Prinzen von Geblüt, Ducs und Pairs zustand und bei Gerichtsprozessen direkt höhere Instanzen für zuständig erklärte.[19] Bei der Wiederaufstellung der Musketiere 1657 erfolgte keine Bestätigung des Privilegs, aber während der Minderjährigkeitsregierung für Ludwig XV. im Oktober 1720, dem Wortlaut des Edikts nach als „neues Zeichen der Zufriedenheit“ und weil die Musketiere durch ihren kontinuierlichen Dienst in direkter Nähe des Monarchen darauf eher Anspruch als andere Einheiten der königlichen Haustruppen hätten.[20] 1667 wurde d’Artagnan capitaine lieutenant der 1. Kompanie. 1668 sank die Sollstärke auf je 250 Musketiere je Kompanie; hinzu kamen noch jeweils 44 Offiziere und Unteroffiziere, sechs Trommler, vier Hautboisten, ein Apotheker sowie neun Chirurgen.[15] Im Kriegsfall dienten zusätzlich noch zahlreiche adelige Freiwillige (Gentilhommes) bei den Musketieren,[15] so dass diese faktisch auf Regimentsstärke anwuchsen. Gleich dem König gehörte der Petit Dauphin, Ludwig Herzog von Burgund (1682–1712), beiden Kompanien an.[15][21] Die aus den Tagen Richelieus herrührende sprichwörtliche Rivalität beider Kompanien war noch so stark, dass der Thronfolger zur Meidung von Eifersucht abwechselnd die Uniformen der beiden Kompanien trug.[15] Im 18. Jahrhundert bildeten sich in den beiden Kompanien jeweils eigene Freimaurerlogen (Graue Musketiere: La Militaire de Saint-Alexandre; Schwarze Musketiere: L'Union Désirée à l'Orient).[22] Die schlechte Finanzlage der französischen Monarchie führte schließlich zur Auflösung der Musketiere. Im Mai 1774 bestieg Ludwig XVI. als Nachfolger seines Großvaters den Thron und bemühte sich sofort um eine Konsolidierung der desolaten Finanzen des Königreichs. Die Armee war einer der größten Kostenfaktoren und galt nach dem verlorenen Siebenjährigen Krieg als grundlegend reformbedürftig. Der neu ernannte Kriegsstaatssekretär Comte de Saint-Germain sah vor allem in der mangelnden Kampfkraft und der schlechten Kosteneffizienz der Gardeeinheiten Defizite. Er strebte stattdessen ein in sich egalitäres adliges Offizierskorps mit professionellem Dienstverständnis an, dem die Gardeeinheiten, in denen Klientelismus und Patronage eine wichtige Rolle spielten, entgegenstanden. Zufällig fand er in Marie Antoinette eine Verbündete bei der Reorganisation der Garde, denn die Königin beabsichtigte, dem im Juni 1774 entlassenen Kriegs- und Außenminister Duc d’Aiguillon, zugleich Capitaine-Leutnant der Chevau-légers, nun auch das militärische Kommando zu entziehen. Aufgelöst wurden vor allem Gardeeinheiten ohne einflussreiche Kommandeure, so auch die Musketiere des Königs.[23] Das Ende kam schnell: Eine königliche Ordonnanz erklärte am 15. Dezember 1775 die Auflösung der zwei Kompanien Musketiere der Garde des Königs.[24] Am 23. Dezember wurde die Entlassung der Musketiere offiziell verkündet und die grauen und schwarzen Musketiere dankten in den Innenhöfen ihrer Hôtels ab. Ihre Suprawesten mussten sie abgeben. Ironischerweise wurde das ursprüngliche Ziel – Kosteneinsparungen – nicht erreicht, wie der französische Historiker Julien Wilmart herausfand. Die Entschädigungen für die verlorenen Offiziersstellen beliefen sich auf die enorme Summe von fast 2,5 Millionen Livres.[25] 1791 organisierte der ehemalige Kommandant der Schwarzen Musketiere, der Comte de Montboissier, für die Armée des Princes die Wiederaufstellung der Musketiere zusammen mit den übrigen zwei Kavallerie-Einheiten der maison rouge der königlichen Haustruppen, den Chevau-légers und den Gensdarmes. Die neuen königlichen Haustruppen erreichten insgesamt eine Stärke von 1420 Mann. Die gesamte Armee wurde im November 1792 aufgelöst.[26] Die Bourbonen stellten während der Ersten Restauration am 15. Juni 1814 beide Kompanien in Stärke von insgesamt 200 Musketieren und 56 Chargen wieder auf, um sie noch im gleichen Jahr in Saint Pol wieder zu verabschieden. Hatten sich die Musketiere des Ancien Régime die Achtung der Linientruppen redlich errungen, so schlug den Musketieren der Restauration wie der gesamten maison du roi vom Rest der Armee und den Alliierten tiefe Abneigung entgegen. Unter den insbesondere aus zurückgekehrten adeligen Emigranten rekrutierten königlichen Garden befanden sich nur wenige Soldaten mit Kampferfahrung, so dass sie Ludwig XVIII. keinen echten Rückhalt bieten konnten.[27] Am 27. März 1815 ließ Napoleon die Musketiere ihren Abschied nehmen. Die als potentielle Bedrohung für seine Herrschaft angesehenen Offiziere wurden verhaftet.[28] Eine politische Karikatur stellt die Auflösung der Musketiere dar: Sie zeigt links neben einer weiblichen Allegorie des napoleonischen Frankreichs, wie ein polnischer Lancier der Kaisergarde einem Musketier einen überdimensionalen Kerzenlöscher überstülpt.[29] Nach Napoleons zweiter Abdankung stellte sie der König daher zwar erneut auf, löste sie zum 31. Dezember 1815 jedoch endgültig auf.[17]

RanggefügeDer Bestand an Offizieren und Mannschaften war in beiden Kompanien identisch. Als Offiziere eingereiht waren:

Als Mannschaften eingereiht waren:

Wie in vielen Adelsgarden üblich, führten sämtliche Musketiere zwei Ränge: einen in ihrer Eigenschaft als Angehöriger der Musketierkompanie und einen weiteren von der Armee. Mit Stand 1. März 1718 galt der einfache Musketier dem Cornette der Kavallerie als gleichgestellt, der Brigadier entsprach dem Lieutenant, der Maréchal des logis besaß das Patent eines Capitaines der Kavallerie. Cornette, Einseigne und Sous-lieutenant der Musketiere führten jeweils den Rang eines Mestre de camp. Der Capitaine-lieutenant führte die Hierarchie als premier Mestre de camp de Cavalerie an.[30] Dieses Gefüge war jedoch nicht starr und konnte in Einzelfällen variieren. So zählte der berühmte Capitaine-lieutenant d'Artagnan zuletzt als Maréchal de camp zur französischen Generalität.[31] EinsätzeNeben dem Eskortendienst für den Monarchen leistete die 1. Kompanie von Anfang an auch regulären Gefechtsdienst.[1] Die Musketiere erhielten ihre Feuertaufe beim Entsatz der vom Herzog von Buckingham belagerten, befestigten Stadt Saint-Martin-de-Ré 1627. Im Mantuakrieg kämpften sie in der Schlacht am Pas-de-Suze, einem befestigten Alpenpass im Herzogtum Savoyen, den die französische Armee zum Entsatz von Casale forcieren musste.[32] Die 2. Kompanie erhielt ihre Feuertaufe erst 1663 in Lothringen.[15] 1667 führten die Musketiere bei Valenciennes zu Fuß den Angriff der Franzosen an.[15] Im Devolutionskrieg von 1667 taten sich die Musketiere bei der Belagerung von Lille hervor. Detachements beider Kompanien waren Teil des französischen Expeditionskorps, das 1669 die venezianische Besatzung des seit 21 Jahren von den Osmanen belagerten Candia verstärken sollte, doch auch sie konnten den Fall der Stadt nicht mehr verhindern. Während des Französisch-Niederländischen Krieges (1672–1679) im Zuge der Belagerung von Maastricht fiel am 25. Juni 1673 der Chef der 1. Kompanie Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan vor der südwestlichen Stadtmauer durch einen Musketenschuss in die Kehle. Zwei mit großem Elan vorgetragene Sturmangriffe der Musketiere scheiterten am heftigen Feuer der Niederländer, aber letztlich mussten diese dann doch kapitulieren. 1675 wurden die Musketiere in die Bretagne geschickt, um einen Aufstand gegen die Stempelsteuer zu unterdrücken, doch 1676 kehrten sie auf den flämischen Kriegsschauplatz zurück, um an den erfolgreichen Belagerungen von Valenciennes, Cambrai und Saint-Omer teilzunehmen. Ein Lehrbeispiel zum Stichwort Geistesgegenwart in einem Buch für französische Militärschulen nennt den Einsatz als eine Art Polizeitruppe:

Die Historizität der erst 1788 gedruckten Tugendbeispiels lässt sich nicht belegen, aber es zeigt, dass die Musketiere mit Polizeiaufgaben assoziiert wurden. Im 18. Jahrhundert fochten die Musketiere mit Auszeichnung 1734 bei Guastalla, der Belagerung von Philippsburg und 1745 bei Fontenoy.[15] In der Schlacht bei Dettingen 1743 erlitt die 2. Kompanie hohe Verluste und verlor ihre Standarte, wozu in einem österreichischen Bericht detaillierte Angaben gemacht werden:

In seinem Précis du siècle de Louis XV schildert Voltaire eine Anekdote zum großmütigen Umgang des Herzogs von Cumberland mit einem gefangenen genommenen Musketier namens Girardeau während der Schlacht bei Dettingen. Cumberland habe, obwohl er selbst verwundet gewesen sei, dem schwerverletzten Girardeau zuerst behandeln lassen.[35] Ein wohl nach Dettingen entstandenes Gemälde des im Auftrag von Cumberland arbeitenden Militärmalers David Morier zeigt ein unidentifiziertes Gefecht zwischen britischer Kavallerie und den Musketieren. Es sticht unter den zeitgenössischen Darstellungen der Gardeeinheit durch seine künstlerische Qualität heraus.[36] Während des Siebenjährigen Krieges waren die Musketiere 1761 bei der Schlacht bei Vellinghausen anwesend, aber wurden nicht eingesetzt. Eine der letzten Einsätze fand zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in Paris während des sogenannten Mehlkriegs statt. Am 3. und 4. Mai 1775 kam es zu einer gegen die Bäcker der Faubourg Saint-Antoine gerichtete Aufruhr, welche von den Musketieren unter Kontrolle gebracht wurde.[37]

AuftragNeben ihren Aufgaben als Wach- und Feldverband fungierten die Musketiere der Garde auch als Ausbildungsanstalt für den militärischen Nachwuchs. Sie galten als Schule der jungen Herren und des Adels des Königreichs im Waffenhandwerk. Kadettenanstalten existierten bis in das 17. Jahrhundert noch nicht. Prinzen sowie spätere Generäle und Marschälle Frankreichs erhielten bei den Musketieren ihre ersten Lektionen und wurden zu vollendeten Edelleuten und Kriegern ausgebildet.[38] Die Ausbildungsfunktion war so sprichwörtlich bekannt, dass im ersten Definitionswörterbuch der französischen Sprache von César-Pierre Richelet (1626–1698) der Begriff Pflanzschule beziehungsweise Seminarium (seminaire) mit dem Beispielsatz „Das Hôtel der Musketiere ist eine Pflanzschule für Offiziere“ erklärt wird.[39] Das Mindestalter um bei den Musketieren eingeschrieben zu werden lag bei 15 Jahren, wobei für den Hochadel auch Ausnahmen gemacht wurden. Vergleichbar waren die Curricula von Ritterakademien. Ein junger Musketier lernte unter anderem Fechten, Tanzen und Reiten. Die Söhne namhafter Familien dienten oft über mehrere Generationen in ihrer Jugend bei den Musketieren. Beispielhaft dafür sind die Herzöge von Croÿ. Emmanuel von Croÿ (1718–1784), späterer Marschall Frankreichs, schrieb in seinem Journal:

Er war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. 1738 erhielt de Croÿ den Befehl über das Kavallerieregiment Royal Roussilon und nahm daher am 1. Mai seinen Abschied von den Musketieren.[41] Sein Sohn, Anne-Emmanuel-Ferdinand-François de Croÿ (1743–1803), wurde im Alter von 13 Jahren am 30. März 1757 Grauer Musketier.[42] Weitere namhafte Musketiere waren der Herzog von Burgund, der Universalgelehrte Maupertuis, der Steuerpächter und Mäzen de La Pouplinière, der Marschall Soubise, der Marquis de La Fayette und der Memorialist Saint-Simon.[43] 1815 diente der später für das Gemälde Das Floß der Medusa berühmt gewordene Maler Théodore Géricault bei den neu aufgestellten Grauen Musketieren. Der spätere französische Bildungsminister Narcisse-Achille de Salvandy diente 1814/15 bei den schwarzen Musketieren. Der Militärhistoriker Michel Hanotaux urteilt, dass der König im 18. Jahrhundert die Formung von Offizieren als primäre Aufgabe der Musketiere ansah, was auch die Möglichkeit zum Einsatz im Kampf beeinflusste. Hohe Verluste im Kampf wie bei der Belagerung von Mons 1691 und in der Schlacht bei Dettingen 1743 waren aufgrund der elitären Zusammensetzung der Truppe und ihrer Ausbildungsfunktion für den französischen König sehr problematisch.[44] Als Leibgarde sollten die Musketiere den König beschützen und durch Prachtentfaltung seine umfassende Macht repräsentieren. Sie leisteten keine regulären Wachdienste, sondern empfingen in Versailles in einem täglichen Ritual ihre Befehle: Am Morgen nach der Messe sprach der König in dem Vorzimmer seiner Appartements eine Ordonnanz der Musketiere. Diese erstattete dem Herrscher Bericht und leitete dessen Befehle für die folgenden 24 Stunden an ihre Vorgesetzten in Paris weiter. Die Order konnte auch Rien! (Nichts!) lauten, was mehr Zeit für Ausbildung und Training bedeutete. Die französischen Könige nahmen an Revuen der Musketiere häufig persönlich teil. Ein Beispiel dafür ist ein Namensverzeichnis, dass eine durch Ludwig XV. am 1. Juli 1738 abgehaltene Revue der schwarzen Musketiere dokumentiert. Dabei waren von der damaligen Sollstärke von 198 Musketieren 195 anwesend, 5 krank und einer abwesend in Malta. Hinzu kamen 16 anwesende und 94 abwesende überzählige Musketiere. Insgesamt zählte die zweite Kompanie zu diesem Zeitpunkt somit 308 Mann.[45] Zu den meisten höfischen Anlässen außerhalb des Residenzschlosses, die ein militärisches Zeremoniell erforderten, wurden Detachements der beiden Kompanien der Musketiere abgeordnet. Dazu zählten Einzüge von den aus dem Ausland anreisenden Bräuten des Herrscherhauses oder von fremden Gesandten. Die Musketiere zogen im März 1722 mit der Verlobten Ludwigs XV., der dreijährigen Infantin Maria Victoria von Bourbon-Anjou, in Paris ein. Im März 1721 waren sie am Empfang des osmanischen Gesandten Mehmed Efendi und im Dezember 1742 am Empfang des osmanischen Gesandten Sahid Mehmed Efendi beteiligt. Am 21. August 1756 begleiteten sie König Ludwig XV. zum lit de justice, einem Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Monarch und Parlament. Bei Bestattungen von Mitgliedern der königlichen Familie waren sie Teil des Trauerzuges, so beispielsweise in den Jahren 1752, 1761, 1766, 1767 und 1768. Außerdem nahmen sie an Krönungsfeierlichkeiten in Reims teil, so zuletzt bei Ludwig XVI. im Jahr 1775.[46] Die Musketiere der Restaurationszeit stellten am 21. Januar 1815 jeweils eine halbe Schwadron pro Kompanie zum Geleit der sterblichen Überreste Ludwigs XVI. und Marie-Antoinettes zur traditionellen Grablege der Bourbonen in der Kirche Saint-Denis.[47]

Commons: Prozessionen und Einzüge unter Beteiligung der Musketiere – Sammlung von Bildern

Kulturelle BedeutungEinen kaleidoskopischen Einblick in die kulturelle Bedeutung und das Bild der Musketiere im Paris des 18. Jahrhunderts gibt die Datenbank Poèmes satiriques der Universität Jean Monnet, welche satirische Dichtungen erfasst. Die Musketiere finden in 41 Werken (Stand März 2019) Erwähnung, wovon einige hervorzuheben sind, da die Musketiere hier mehr als nur Nebenfiguren sind. Zum Teil spiegeln die Titel Aufträge und innere Konflikte der Einheit wieder: In dem Lied Die Musketiere („Les Mousquetaires“) werden sie als Häscher des Regenten geschmäht, da sie in seinem Auftrag am 29. August 1718 drei Richter des Parlaments von Paris verhafteten und ins Exil führten.[48] Ein im Juli 1744 entstandenes Lied mit dem Titel Über den Herrn Chevalier de la Chaise („Sur M. le chevalier de la Chaise“) entstand in der Einheit selbst, denn es richtet sich gegen die Beförderung des Chevalier Portalez de La Chaise zum zweiten Kornett der Grauen Musketiere. In dem Lied wird der niedrige Adel des Spottobjekts angegriffen und seine neue Stellung auf die Günstlingswirtschaft Kardinalminister Fleurys zurückgeführt. Jede Strophe endet mit einem derben Wortspiel, dass die Ähnlichkeit des Nachnamens „La Chaise“ mit dem französischen Wort für Leibstuhl („la chaise à caca“) nutzt.[49] Andere Titel zeigen, dass das Bild der Musketiere nicht nur kriegerisch war, sondern einen Einschlag in Richtung einer Art Jeunesse dorée hatte. 1760 wandte sich der Dramatiker Bernard-Joseph Saurin vor der Uraufführung seines Werkes Spartacus in schmeichelhaften Versen an die Musketiere, die aufgrund eines Streits mit dem Duc d'Aumont den Entschluss gefasst hatten, alle neuen Aufführungen in der Comédie-Française auszupfeifen. Saurin charakterisiert die Einheit als Heldenschule und dichtet, dass die Musketiere weder dem Feind noch den Schönen jemals den Rücken zukehren würden („À l'ennemi comme aux belles / Ne tournant jamais le dos“).[50] Ein um 1774 entstandenes Madrigal richtet sich an die zeitgenössisch als profitbewusst geltende Mätresse Catherine-Rosalie Gerard Duthé (1748–1830): Das lyrische Ich ist ein verliebter Musketier, der damit wirbt, dass er ihr nichts anbieten könne, aber wisse wie man von einem Moment der Muße Gebrauch mache, denn ein Mann seines Alters zahle nur mit der Lust („Mais je sais faire usage / D'un moment de loisir; / Un homme de mon âge / Ne paie qu'en plaisir“).[51] Ein exemplarisches Beispiel für die aufsehenerregenden Liebesbeziehungen einzelner Musketiere ist der Fall Jacques Marie Lebeuf de Valdahon (1738–1787), der einen Skandal verursachte als er sich heimlich in das Bett der Mademoiselle Gabrielle de Monnier (1744–1802) schlich und entdeckt wurde. Valdahon verteidigte sich öffentlich in einer Druckschrift damit, dass sie für einander geboren seien („Nous nous flattions d'être nés l'un pour l'autre.“).[52] Auch bei der Auflösung der Musketiere findet das anscheinend galante Selbstverständnis der Soldaten der Einheit Erwähnung: In einem Gedicht werden sie als liebenswerte Musketiere, Favoriten der Amouren bezeichnet („Aimables mousquetaires / Favoris des amours“).[53]

UnterbringungSoldaten wurden in Frankreich bis zur Herrschaft Ludwigs XIV. überwiegend bei der Zivilbevölkerung einquartiert. Die Stadt Paris war vom König seit 1657 mit der Unterbringung der Grauen Musketiere in der Vorstadt Saint-Germain und seit 1668 mit der Unterbringung der Schwarzen Musketiere in der Vorstadt Saint-Antoine beauftragt worden. Die Musketiere waren die erste Kavallerieeinheit, die dauerhaft in der Hauptstadt stationiert wurde. Betroffene Bürger mussten jeweils zwei Musketieren eine möblierte Kammer sowie Stallplätze für zwei Pferde zur Verfügung stellen. Wer exempt war, leistete ersatzweise einen Beitrag zur Möblierung der Zimmer. Die dezentrale Unterbringung der Pferde erwies sich auf Dauer als unpraktisch, weswegen die Stadt Paris für die 2. Kompanie in Saint-Antoine eine Scheune mietete und zu einem Stall umbauen ließ, während fehlenden Stallungen für die Grauen Musketiere weiterhin ein akutes Problem blieben.[54] In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann ein Bauprogramm für Kasernen, wobei der Schwerpunkt an der Grenze zum Heiligen Römischen Reich und den Niederlanden lag. Die Hôtels der Musketiere zählten zu den ersten Kasernen, die dauerhaft einer bestimmen Einheit zugewiesen waren.[55] 1659 erwarb Ludwig XIV. die seit 1643 leerstehende Halle Barbier in der Rue du Bac und ließ sie zu einer Kavalleriekaserne umbauen. 1674 konnte der Gebäudekomplex die gesamte 1. Kompanie aufnehmen. Die Bausubstanz scheint jedoch von schlechter Qualität gewesen zu sein, denn 1707–1720 gab es zwei Projekte zu einem vollständigen Neubau an anderer Stelle, welche beide aus finanziellen Gründen scheiterten. Stattdessen wurden 1720 bis 1721 umfangreiche Renovierungsarbeiten ausgeführt.[56] Der Bau des Hôtels der Schwarzen Musketiere in der Rue du Faubourg Saint-Antoine dauerte im Kern vom Sommer 1699 bis Frühjahr 1704, während die letzten Ausbauten erst um 1720 abgeschlossen waren. Beim architektonische Entwurf wurde aufgegriffen, dass sich die Kaserne der Grauen Musketiere (1150 Toises) als zu klein für Kavallerieübungen erwiesen hatte und die Fläche der zweiten Kaserne deshalb mit 5236 Toises deutlich großzügiger bemessen.[57] Nachdem die Musketiere Kasernen erhalten hatten, mussten die Bürger von Saint-Germain seit 1671 und von Saint-Antoine seit 1699 eine Steuer für die Befreiung von den Einquartierungen zahlen. Die Einnahmen wurden für den Bau der Kasernen und ihren Erhalt genutzt.[58] Der Kasernenbau entlastete die Pariser Bevölkerung, war als Unterbringungsform militärisch effektiver, erlaubte zugleich eine stärkere Kontrolle der Soldaten durch ihre Offiziere und die Militäradministration und trug darüber hinaus zur Verschönerung eines Viertels bei und platzierte zugleich ein architektonisches Zeichen königlicher Macht im Stadtbild.[59]

Inhaber und KommandantenInhaber des Korps der Musketiere (1622 bis 1634)

Kommandanten des Korps der Musketiere (1634 bis 1646)

Kommandanten der 1. Kompanie (1657 bis 1775)

Kommandanten der 2. Kompanie (1657 bis 1775)

Kommandanten der 1. und 2. Kompanie (Juni 1814 bis März 1815)

ErscheinungsbildUniformenZur Zeit der Aufstellung der Musketier 1622 gab es Vorläufer der Uniform sowie Zeichen zur Unterscheidung von Kämpfergruppen, aber noch keine Uniform im eigentlichen Sinne. Die Musketiere trugen primär ihre persönliche Kleidung. Das einzige reglementierte Kleidungsstück war ein vom König gestellter, breiter, mantelartiger Überwurf (Kasack) in blau mit rotem Innenfutter, der von den Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen getragen wurde. Nahm ein Musketier seinen Abschied, musste er den im Besitz des Königs verbleibenden Kasack zurückgeben. Der Kasack war in der Frühzeit der Einheit kein Alleinstellungsmerkmal der Musketiere, sondern wurde von vielen Einheiten der königlichen Haustruppen genutzt, während dies hingegen für Farben und Verzierungen zutraf. Der aufwendig bestickte, blaue Kasack zeigte auf Brust, Rücken und den beiden Ärmelstücken ein weißes griechisches Kreuz, dass an den Kreuzarmen mit Lilien verziert war. In Darstellungen des 17. Jahrhunderts wird dieses Lilienkreuz gelegentlich als lateinisches Kreuz dargestellt, was nach dem französischen Historiker Wilmart jedoch nur auf fehlendes Detailwissen der Künstler zurückzuführen ist. Der symbolische Hintergrund des Lilienkreuzes ist Gegenstand mehrerer Hypothesen. Obwohl die Musketiere, während der Hugenottenaufstände der 1620er Jahre aufgestellt wurden, geht die Verwendung des Lilienkreuzes sehr wahrscheinlich nicht auf konfessionelle Gründe zurück. Der Ursprung des weißen Kreuzes wird wahlweise auf ein Zeichen der Armagnac, ein Zeichen der Anhänger Heinrichs IV. oder ein Zeichen der Waffengattung Kavallerie zurückgeführt, während die Lilien eindeutig auf Zugehörigkeit zum Haushalt des französischen Königs verweisen. Die älteste bildliche Darstellung der Musketiere stammt aus dem Jahr 1643 und zeigt den in der Anfangszeit noch relativ kurzen Kasack.[66]

Die Uniformierung der europäischen Armeen erfolgte im Zusammenhang mit dem Aufkommen der stehenden Heere im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts, speziell in Frankreich zwischen 1660 und 1700. In der Frühzeit waren meist nur Gemeine und Unteroffiziere uniformiert, während Offiziere keine Uniform trugen. Nach der Auflösung der Musketiere 1646 und der Wiedererrichtung 1657, gab es zuerst nur kleinere Änderungen an der Kleidung der Musketiere. In den 1660er Jahren musste der Kasack mit der Einführung lockerer geschnittener Stiefel verlängert werden, damit er weiterhin Schutz vor Regen bot.[67] Dies führte jedoch dazu, dass die Musketiere den Kasack häufig vor dem Kampf ablegten, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, wodurch sie auf dem Schlachtfeld nicht mehr erkennbar waren. Seit der Ergänzung der Musketiere um eine zweite Kompanie 1660, begann sich die Kleidung zwischen Grauen und den Schwarzen Musketieren zu differenzieren: Der Kasack zeigte auf Brust, Rücken und den beiden Ärmelstücken ein weißes Lilienkreuz mit je drei roten (1. Kompanie) bzw. fünf gelben (2. Kompanie) Flammenzungen in den Kreuzwinkeln. Die vollständige Uniformierung der Musketiere erfolgte 1677 mit neu eingeführter, unter Kasack und Supraweste getragene roter Kniebundhose, Weste und Justaucorps mit reichem Tressenbesatz (1. Kompanie gold, 2. silbern).[68][69] Den schwarzen Hut zierte eine weiße Plumage und Kokarde.[68] Die Nachteile des langen Kasacks, besonders die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, führten dazu, dass er seit 1688 durch eine eng anliegende, ähnlich gestaltete Supraweste (soubreveste) ersetzt wurde. Durch den Verzicht auf die Ärmel, entfielen zwei der ursprünglich vier Lilienkreuze.[68][70] Supraweste und Kasack wurden seit dieser Zeit nur noch von den Mannschaften und Unteroffizieren angelegt, nicht aber von den Stabsoffizieren (officiers superieurs bzw. „officiers à hausse-col“). Zuletzt verlor die Supraweste 1772 die Vorder- und Hinterschöße. Die Ränge der Musketiere vom Kornett bis zum Capitaine lieutenant wurden nach der Encyclopédie auch als ‚Offiziere mit Ringkragen‘ bezeichnet, da sie wie Infanterieoffiziere diese beim Dienst zu Fuß trugen.[71] Da die Musketiere als schwere Kavallerie eingesetzt wurden trugen sie im 18. Jahrhundert den Kürass. Das Tragen des Kürasses ist durch Bildquellen aufgrund der verdeckten Trageweise – vermutlich unter der Supraweste – kaum dokumentiert, aber dafür durch Schriftquellen gut belegt. Eine Auflistung materieller Verluste in der Schlacht bei Dettingen 1743 nennt neben 64 Kasacks, 48 Suprawesten noch 77 Kürasse.[72] Während der Restauration folgte die Uniform mit gleicher Farbgebung lose dem Vorbild der napoleonischen Kürassiere, wobei die Supraweste an Stelle des Kürass trat. Die Hosen waren nun weiß. Rock und Sattelzeug waren reichst bestickt, Bandeliers und Koppel aus Tresse in der Kompaniefarbe.[73] Die 1. Kompanie trug eine Art Kürassierhelm aus Weißmetall mit vergoldetem Zierrat, weißem Stutz und schwarzem Roßhaarschweif; bei der 2. Kompanie krönte den Helmkamm zusätzlich eine schmale Raupe.[73] Das Musée de l’Armée in Paris verfügt über die weltweit größte Sammlung an originalen Uniformteilen der Musketiere der Garde. Vollständige Uniformen sind nur aus der Zeit der Restauration erhalten, während an Textilien aus der Zeit vor 1789 lediglich noch ausgeschnittene Kreuze von Suprawesten existieren.

Feldzeichen und MusikerAufgrund der Zwitterstellung zwischen Infanterie und Kavallerie führten die Musketiere bis 1663 Fahne, Trommeln und Pfeifen beim Dienst zu Fuß, während beim Dienst zu Pferd Standarten und Trompeten verwendet wurden; dann ersetzten berittene Trommler und Hautboisten die Trompeter.[15] 1665 erhielten die Musketiere pro Kompanie drei Oboisten (später vier) und einen zusätzlichen berittenen Trommler.[74] Zuletzt erhöhte Ludwig XV. im Februar 1772 mit einer königlichen Ordonnanz die Zahl der Hautboisten pro Kompanie von vier auf sechs.[75] Die Musiker der Musketiere wurden häufig bei höfischen Festen in Verbund mit den 24 violons du roi oder eigenständig eingesetzt. Sie musizierten bei Komödien, Bällen und Ballettaufführungen. Für die Gardeeinheit wurden Märsche von den bedeutendsten Komponisten Ludwigs XIV., Jean-Baptiste Lully (1632–1687) und André Philidor (1652–1730), geschrieben. Letzterer war von 1667 bis 1677 als Oboist Musketier und nahm an mehreren Feldzügen teil. Sein jüngerer Bruder Jacques Philidor (1657–1708) war ebenfalls Oboist bei den Musketieren und spielte daneben auch Pauken und Fagott. Vom Pfeifer Nicolas Desrosiers ist eine assemblée erhalten. Darstellungen von Musikern der Musketiere, die als Kupferstiche weitere Verbreitung erfuhren, fertigte im 18. Jahrhundert der für den französischen Hof tätige Maler Charles Parrocel (1688–1752) an.[76] Das Orchester La Simphonie du Marais unter Leitung von Hugo Reyne hat bisher die erste historisch informierte Einspielung mit originaler Instrumentenbesetzung vorgelegt. Auf die tänzerische und musikalische Ausbildung der Musketiere verweist ein Ballet des Mousquetaires du Roy aus dem Jahr 1635, welches eigens für die Gardeeinheit geschrieben wurde, aber in dieser Form einzigartig ist.[77]

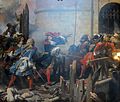

NachwirkungDie Musketiere der französischen Könige waren militärgeschichtlich von überschaubarer Bedeutung, doch durch Alexandre Dumas’ Romane und deren Verfilmungen erlangten sie bis heute enorme Popularität. Dumas wurde durch den Schriftsteller und Musketier Gatien de Courtilz de Sandras inspiriert, der einen Memoirenroman auf Grundlage der Lebensgeschichte des Musketiers Charles d’Artagnan de Batz-Castelmore geschrieben hatte. Im Mittelpunkt von deren Handlung steht das Leben der Musketiere d’Artagnan, Aramis, Athos und Portos, die sich der Obrigkeit teilweise widersetzten und andererseits im Auftrag der Herrschenden agieren. Die aus dem Übergang vom Spätfeudalismus zum Absolutismus resultierenden Widersprüche sind das zentrale Thema der Romane, insbesondere des zweiten Bands. Ein romantisierendes Bild der Musketiere existierte in Frankreich schon vor Alexandre Dumas, was sich insbesondere anhand der unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe I. angelegten Schlachtengalerie von Versailles belegen lässt: Horace Vernet schuf 1828 hierfür ein Gemälde zur Schlacht bei Fontenoy 1745, welches im Mittelgrund einen Musketier mit Kopfwunde zeigt, der eine erbeutete Fahne in die Höhe reckt. Ein Gemälde von Jean Alaux aus dem Jahr 1837 zelebriert die Tapferkeit der Musketiere beim Sturm auf Valenciennes 1677. Auf das soziale Ansehen der Musketiere im Frankreich des 18. Jahrhunderts verweist, dass der zeitgenössisch namhafte Autor Claude-Joseph Dorat bei seinen Publikationen seinen Namen mit dem Zusatz „ehemaliger Musketier“ („ci-devant Mousquetaire“) versah.

Siehe auch

Quellen

Literatur

WeblinksCommons: Musketiere der Garde – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Interview: Les Mousquetaires du roi par Julien Wilmart durch den Youtuber Scribe Accroupi, 9. Juni 2024 Ausstellung: D'Artagnan et les mousquetaires du roi. Aux sources du mythe, Vincennes, 14. September 2023 bis 13. Januar 2024 Ausstellung: Mousquetaires! im Musée de l'armée, Paris, 2. April bis 14. Juli 2014

Online-Ausstellung: Mousquetaires! Exposition en ligne des Musée de l'armée, Paris, seit dem 3. April 2020 Ausstellung: La Maison du Roi im Nationalarchiv, Mailand, 4. Dezember 2015 bis 6. Februar 2016

Bildquellen

Märsche

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia