|

Max HoffmannCarl Adolf Maximilian Hoffmann (* 25. Januar 1869 in Homberg; † 8. Juli 1927 in Bad Reichenhall) war ein deutscher Generalmajor, der im Ersten Weltkrieg eine bedeutende militärische und politische Rolle spielte. Nach dem Krieg entwickelte er den „Hoffmannplan“ zur Niederwerfung der Sowjetunion.  Leben Max Hoffmann wuchs in Homberg als Sohn des Kreisgerichtsrates Julius Hoffmann und dessen Frau Friederike Charlotte Alwine Hoffmann, geborene du Buisson, auf. Von 1879 bis 1887 besuchte er das Gymnasium in Nordhausen. Nach dem Abitur war er als Dreijährig-Freiwilliger Musketier und Avantageur im 4. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 72 in Torgau. Vom 1. Oktober 1887 bis zum 5. Juli 1888 war er als Portepee-Fähnrich an der Königlichen Kriegsschule in Neisse. Am 16. August 1888 erhielt er sein Offizierspatent mit „kaiserlicher Belobigung“ und wurde Secondeleutnant.[1] 1895 bis 1898 studierte er als Premierleutnant an der Preußischen Kriegsakademie und verbrachte anschließend ein halbes Jahr als Militärattaché am Zarenhof in Sankt Petersburg. Von 1899 bis 1901 arbeitete Hoffmann in der Russland-Abteilung des deutschen Generalstabs und wurde zum Spezialisten für russische Angelegenheiten.[2] 1901 wurde er zum Hauptmann befördert und verblieb nun auf Dauer in der russischen Abteilung des Generalstabs unter Alfred von Schlieffen. Im Russisch-Japanischen Krieg 1904/05 war Hoffmann als deutscher militärischer Beobachter bei der 1. Armee des japanischen Heeres in der Mandschurei. Als ein japanischer General ihm die Beobachtung eines Gefechts von einem Hügel verwehrte, schrie ihn Hoffmann in Gegenwart ausländischer Gesandter und Korrespondenten wenig diplomatisch mit den Worten an: „Sie sind ein Gelber; wenn Sie mich da nicht hinauf lassen, so sind Sie kein zivilisierter Mensch!“[3] 1907 wurde Hoffmann zum Major befördert. Er erhielt den Auftrag den voraussichtlichen russischen Feldzugsplan in einem möglichen Krieg gegen Deutschland auszuarbeiten.[3] Barbara Tuchman schildert Hoffmann als

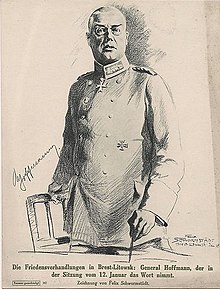

Im März 1913 wurde er zum Oberstleutnant befördert, nachdem er bereits zum Abteilungschef der Ministerialabteilung im preußischen Kriegsministerium berufen worden war. Im Sommer 1914 wurde er zum stellvertretenden Kommandeur des 4. Badischen Infanterie-Regiments „Prinz Wilhelm“ Nr. 112 ernannt, denn Truppenverwendung war Voraussetzung zur weiteren Beförderung. Beendet wurde dieses kurze Intermezzo durch die Mobilmachung am 2. August 1914, die ihn zum Ersten Generalstabsoffizier der neuformierten 8. Armee machte. Erster Weltkrieg Als Chef der Operationsabteilung sah Hoffmann sich aufgrund der Unfähigkeit des Oberbefehlshabers Maximilian von Prittwitz und Gaffron und der Rekonvaleszenz des Stellvertreters Georg von Waldersee als eigentlichen Oberbefehlshaber der für die Verteidigung Ost- und Westpreußens zuständigen 8. Armee.[4] Hoffmann erarbeitete die Operationspläne für die Schlachten bei Gumbinnen, bei Tannenberg und an den Masurischen Seen. Nach der überraschenden Ablösung von Prittwitz’, der nach Gumbinnen gegen Hoffmanns Widerstand die 8. Armee hinter die Weichsel zurückziehen wollte, wurde dieser von Generalstabschef Moltke durch den reaktivierten Paul von Hindenburg ersetzt, dem Erich Ludendorff als Stabschef beigestellt wurde.[5] Hoffmann war mit der Region wohlvertraut und diente Ludendorff in der Folge als Ideengeber, den er aus Posen und Berlin gut kannte, wo sie im selben Haus gewohnt hatten.[2] Beide beanspruchten die Urheberschaft für die Benennung der Tannenbergschlacht. In seinen Erinnerungen widerspricht Hoffmann der Auffassung, die Schlacht sei durch Ludendorff geplant worden.[6] Das Trio Hindenburg-Ludendorff-Hoffmann erreichte an der Ostfront durch Hoffmanns taktisches Geschick große militärische Erfolge. Dennoch konnten die Versprechungen des „Feldherrnduos“ Hindenburg-Ludendorff auf einen Entscheidungssieg gegen Russland nicht erfüllt werden. Hoffmann erkannte: „Vollständig niederzuwerfen ist das russische Heer nicht, das könnten wir nur, wenn wir eben nur mit Rußland allein Krieg führten.“[7] Hindenburg wurde von Hoffmann allerdings sehr kritisch betrachtet: „Der Kerl ist ein zu trauriger Genosse, dieser große Feldherr und Abgott des Volkes ... Mit so wenig eigener geistiger und körperlicher Anstrengung ist noch nie ein Mann berühmt geworden“.[8] Diese abfälligen Äußerungen wurden bei der Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen 1929 allerdings schonend unterdrückt.[9] Als Hindenburg und Ludendorff nach der Ablösung Falkenhayns 1916 die Führung der Obersten Heeresleitung (OHL) übernahmen und sich der Westfront zuwandten, wurde Oberst Hoffmann, im Oktober 1917 zum Generalmajor befördert, zum Chef des Generalstabes beim Oberbefehlshaber Ost, dem Prinzen Leopold von Bayern, ernannt.[2] Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk  Hoffmann war als Generalstabschef Ober Ost der Beobachter der OHL bei den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk Ende 1917/Anfang 1918. Als Chef des Generalstabs an der Ostfront war er der Initiator und Gastgeber der Friedenskonferenz. Obwohl mit keiner Verhandlungsvollmacht ausgestattet, konnte er großen Einfluss auf das Geschehen nehmen. Am 26. Dezember 1917 erklärte er dem russischen Delegationsleiter Joffé:

Vielmehr wollte er durch Zerstückelung des westlichen Russlands eine deutsche Einflusssphäre in Osteuropa gewinnen.[11] Diese „fragwürdige Überdehnung“ des „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ wollte Hoffmann als „Mittel der Loslösung der Völker von Russland“ verstanden wissen.[12] Schon Ende Mai 1917 hatte er ganz im Sinne der „Frisierpolitik“ von Reichskanzler Bethmann Hollweg (indirekte Beherrschung zur Vermeidung offener Annexionen) bei Hindenburg angeregt, offiziell auf Annexionen zu verzichten, aber die Gestaltung der von Russland aus seinem Staatsverband zu entlassenden Gebiete durch Deutschland zu regeln.[13] Als die Verhandlungen wegen der deutschen Forderungen stockten und Ottokar Czernin mit einem Sonderfrieden Österreich-Ungarns drohte, antwortete Hoffmann, er fände die „Idee glänzend“, da er dadurch 25 Divisionen aus der österreichischen Front herausziehen könne.[14]  Am 12. Januar 1918 hielt Hoffmann, nach Czernins Eindruck wohl auf Befehl der OHL, in Brest „eine äußerst scharfe Rede, in welcher er den Machtstandpunkt der ‚siegreichen deutschen Armee‘ in die Welt schrie und erklärte, eine Räumung der besetzten Gebiete sei für immer ausgeschlossen“ (Bericht Czernins an Kaiser Karl I.).[15] Er erklärte, „das siegreiche deutsche Heer steht in Ihrem Gebiet“, die OHL verbiete jegliche Einmischung in die Angelegenheiten der besetzten Territorien.[16] Dieses Auftreten wurde in Deutschland bald berühmt als (verbaler) „Faustschlag“ oder wurde als „auf den Tisch schlagen“ auf direkten Befehl Ludendorffs bezeichnet.[17] „Hoffmann selbst hat die Wirkung, die von seiner Rede ausging, nie ganz verstanden.“ Er habe nach eigener Aussage auch nicht mit der Faust auf den Tisch geschlagen, sondern Trotzki nur auf Widersprüche in seiner Haltung hingewiesen.[18] Er hatte in Brest zwar mehr Augenmaß und politisches Verständnis als Ludendorff gezeigt, dennoch wurde seine harte Verhandlungsführung sprichwörtlich.[19] Die „auftrumpfende Sprache des Siegers“, die „Gewaltpolitik der Mittelmächte“ im Gegensatz zu ihren „Lippenbekenntnissen zum Frieden“ lieferte den Bolschewiki schließlich willkommenes Propagandamaterial und hatte direkte Auswirkungen auf den Januarstreik in Deutschland bzw. den Jännerstreik in Österreich-Ungarn.[16] Weitere Kriegsziele und Entmachtung Auch weitergehende Kriegsziele Ludendorffs – Hoffmann bezeichnete die Krim bereits als „deutsche Riviera“ – unterstützte er: Die Krim sollte ein permanent besetzter Kolonialstaat mit deutscher Besiedlung werden, als Flottenstützpunkt wichtig für den deutschen Einfluss im Kaukasus und im Mittleren Osten.[20] Dennoch gehörte Hoffmann zu den wenigen deutschen Generälen, die gemäßigte Kriegsziele, vor allem in Bezug auf Belgien und den „polnischen Grenzstreifen“, vertraten.[21] Eine Annexion von großen Gebieten des russischen Polens („polnischer Grenzstreifen“) durch das Deutsche Reich lehnte Hoffmann, im Gegensatz zur OHL, entschieden ab:

Anfang Januar 1918 gelang es Hoffmann, die Zustimmung Kaiser Wilhelms, der ihn für den größten Fachmann in Ostfragen hielt,[23] zu einem stark reduzierten „polnischen Grenzstreifen“ zu erhalten, bei dem der Zuwachs an polnischer Bevölkerung nur etwa 100.000 betragen hätte. Aber im Kronrat musste der Kaiser am 2. Januar 1918 wieder einmal vor der OHL zurückweichen und den Vorschlag zurückziehen.[24] Dies führte zum endgültigen Bruch zwischen Hoffmann und Ludendorff, der, zusammen mit Hindenburg, unter Rücktrittsdrohung am 4. Januar vergeblich die Abberufung Hoffmanns forderte.[25] Ludendorff initiierte daraufhin eine rufschädigende Pressekampagne gegen Hoffmann, die ihm Schwäche vorhielt. Er sei ein „Agent Kühlmanns“ und seine Frau eine Liberale mit Verbindungen zu „jüdischen Kreisen“.[26] Der Kaiser gab unter dem Druck der Öffentlichkeit nach und Hoffmann wurde für die weiteren Kriegsereignisse an der Ostfront politisch weitgehend kaltgestellt. Die Eroberung der in Brest geforderten Gebiete in der Operation Faustschlag ab dem 18. Februar 1918 war dann für Hoffmann nur mehr eine militärische „Spazierfahrt“ mit der Eisenbahn und dem Auto.[27] Die dafür nötigen Truppen gingen laut Hoffmann bei der Deutschen Frühjahrsoffensive 1918 an der Westfront nicht ab, weil diese dort gegen die Machtmittel der Westmächte ohnehin nicht mehr offensiv einsetzbar gewesen wären.[28] Nach dem Waffenstillstand Ende 1918 sorgte Hoffmann noch für die Rückführung des deutschen Ostheeres.[19] HoffmannplanMax Hoffmann war der geistige Urheber des 1922 erstmals formulierten „Hoffmannplans“. Zusammen mit dem Industriellen Arnold Rechberg plante er einen antisowjetischen Feldzug. Deutschland sollte gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich in Sowjetrussland intervenieren. Man müsse durch „gemeinsame militärische Intervention die Sowjetregierung stürzen, an deren Stelle eine verfassungsmäßige russische Regierung setzen und Russland wirtschaftlich wiederherstellen“.[29] 1926 und 1927 fanden in London unter der Federführung des niederländischen Industriellen Henri Deterding diesbezüglich Besprechungen statt, bei denen der Plan und dessen Umsetzung heftig diskutiert wurden. Henri Detering unterstützte die mögliche Ausführung durch Geldzuweisungen an Max Hoffmann.[30] In der Führung der Reichswehr fanden Hoffmanns Pläne allerdings keinen Widerhall; man setzte damals vielmehr auf Kooperation mit der Sowjetunion im militärischen Bereich.[31] Über das Ziel des Feldzuges schrieb er, am Ende seines 1925 erschienenen Buches An Allen Enden Moskau, über das „Schlussergebnis“ seiner Betrachtungen:

In den 1920er-Jahren waren Hoffmann und Rechberg in eine Affäre um Fälschungen russischer Tscherwonez-Geldscheine verwickelt, mit denen man die sowjetische Währung untergraben wollte. Rechberg wurde 1930 allerdings freigesprochen.[33] Weimarer Republik1919 bis 1927 lebte Hoffmann in Berlin und war mit der Malerin Corinna-Irena Hoffmann verheiratet. In seiner Schrift Der Krieg der versäumten Gelegenheiten rechnete er mit Falkenhayn und Ludendorff ab, Hindenburg schilderte er als unfähig. Vor allem betonte er seinen eigenen Anteil an Tannenberg.[19]  Hoffmann wurde 1927 auf dem Invalidenfriedhof in Berlin beigesetzt. Dieser wurde nach dem Mauerbau 1961 zu über 90 Prozent zerstört. Zu den wenigen sachgemäß versetzten Grabmalen gehörte das von Max Hoffmann. Sein Grabmal wurde von Grabfeld E in Grabfeld C verlegt. Der Erwerber der Grabstätte, Hoffmanns Freund Arnold Rechberg, hatte für ein bis zum Jahr 2100 andauerndes Liegerecht bezahlt, dies auch mit der dann durch die politischen Ereignisse nach 1945 verhinderten Absicht, dort sich selbst beisetzen zu lassen. Das Grabmal, mit einer schon 1906 unter dem Titel La Résignation humaine ausgestellten und 1927 von H. Noack in Berlin gegossenen Bronzefigur von Arnold Rechberg geschmückt, konnte 2002 durch den Förderverein Invalidenfriedhof und das Landesdenkmalamt Berlin, die ein Gutachten zur Feststellung der historischen Situation bei dem Berliner Sepulkralforscher Jörg Kuhn in Auftrag gegeben hatten, wieder über der an historischer Stelle erhaltenen Gruft aufgestellt werden. Auf der 2002 erneuerten Rückseite des die Plastik tragenden Muschelkalksteinblocks stehen als Epitaph drei Schlachten: Tannenberg, Schlacht an den masurischen Seen, Winterschlacht von Lyck und Augustów, darunter drei Orte: Stochod, Zlozcow, (Orte, an denen 1916 die Brussilow-Offensive zum Stehen gebracht wurde) und Riga (Eroberung im September 1917). Auf der rechten Seite findet sich die Inschrift mit einem Vers aus der 1. Buch der Chronik: „und ich habe Dir einen Namen gemacht wie die Großen auf Erden Namen haben“.[34] Er wurde zum Ehrenbürger der Stadt Homberg an der Efze ernannt, ein Porträt Hoffmanns von Corinna-Irena Hoffmann erinnert im Rathaus an ihn. Schriften

Literatur

WeblinksCommons: Max Hoffmann – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia